発表のポイント

◆小型(幅)173.2 ×(高さ)66 ×(奥行)274.2mm(A4判書籍の約3/4のサイズ)で屋外にも迅速に設置可能な低消費電力(約75W)のコア一体型、ローカル5Gシステムを開発しました。

◆先般開発を発表した超小型ソフトウェア無線(SDR)ボードを市販の汎用シングルボードコンピュータに組み込み5G機能を実装することでコスト低廉化とソフトウェアによる機能追加の柔軟性を実現しています。

◆実証により本システムの有用性の確認・検証を行い、社会的課題の解決、産業振興の可能性の探究、未来社会における価値創出などを加速します。

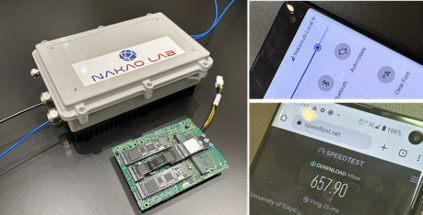

今回開発したローカル5Gシステムの全体像

発表概要

東京大学大学院工学系研究科 中尾研究室(教授:中尾 彰宏、以下「東京大学」)は、先般発表(関連のプレスリリース)した超小型ソフトウェア無線(Software Defined Radio、以下SDR(注1))ボードを組み込み、屋外設置可能な小型ローカル5G(注2)システムの開発に成功しました。本システムは従来品と比べ(1)小型(2)コスト低廉化(3)低消費電力(4)柔軟性(最新機能を柔軟に追加可能)(5)迅速展開性(インターネット接続するだけで迅速に設置可能)という5つの特徴を持っています。先般開発した機能をプログラマブル可能な超小型のSDRを汎用コンピュータ(SBC; Single Board Computer(注3))に組み込むことで、これらの5つの特徴を実現しています。

Beyond5G(注4)(以下B5G)に向けた通信技術を確立するためには、次世代規格に向けた要素技術を柔軟に取り込む事が重要となります。通信規格は継続的に進化していくため、継続的な進化に追従可能な通信システムの柔軟性が求められます。小型、低コスト、迅速展開可能、低消費電力かつソフトウェア化による機能拡張性を備える5G/B5G通信システムの社会的ニーズが高まることが想定されます。この度開発に成功したローカル5Gシステムは、これらの要件に対応し、5G/B5Gに向けた通信技術の実現に貢献します。東京大学では、本ローカル5Gシステムの開発成功を起点に更なる技術開発を進めると共に、さまざまなユースケースを想定した実証において、本ローカル5Gシステムの有用性の確認、検証を通じ、社会的課題の解決、潜在ニーズの探索や価値創出を加速させます。

発表内容

〈研究の概要〉

将来の社会実装が期待されるB5G通信に関しては、これまでの高速大容量通信、高い信頼性、低遅延や多数同時接続の特性に加えて、超低消費電力、より高い安全・信頼性、自律性、拡張性などの新たな機能が求められます。そのため、ユースケースも多様化し、ネットワークインフラはより複雑化していくことが想定されます。

B5Gは要素技術の確立と標準化が2025年頃から順次行われることになっています。2030年頃には、通信事業者やメーカーに加え、自治体、一般的な企業、大学等が、自らの手で、情報通信の提供や展開が可能となる「情報通信の民主化」が進展することが想定されます。

そのため、東京大学では、次世代サイバーインフラを、迅速かつアジャイルな手法で開発実証し、実装に向けた技術・知見を蓄積するための研究を推進しています。特に、「情報通信の民主化」の研究においては、B5Gにおける自営網インフラに必要なシステム要件として、全てのステークホルダーが誰でもシンプルに設置・運用可能となるための(1)小型化(2)コスト低廉化(3)迅速展開可能であることの3つに加えて、(4)地球環境に優しく低消費電力であること、そして、(5)標準化に適応する機能や性能改善のアップデートを可能とする柔軟性、5つが重要であると考えています。

このような背景の下、東京大学では、B5Gで到来する民主化された情報通信インフラの研究開発の実証実験を推進するため、上記の5つの特徴全てを備える屋外設置可能なローカル5Gシステムを開発しました。

本開発はNICT(国立研究開発法人情報通信研究機構)の「Beyond 5G研究開発促進事業 委託研究」である「継続的進化を可能とするB5G IoT SoC及びIoTソリューション構築プラットホームの研究開発」(令和3年採択(採択番号:00801))(注5)の研究開発の成果です。

〈今回の成果〉

今回開発したローカル5Gシステム(図1左)の特徴は以下の通りです。

- 小型:(幅)173.2 ×(高さ)66 ×(奥行)274.2mm(突起部、アンテナ部、底面の着脱可能ヒートシンク除く)

- 超小型SDRを組み込むことでローカル5Gシステムの小型化を実現

- コスト低廉化:汎用コンピュータ(SBC)とSDRへのソフトウェア実装によるコスト削減

- 低消費電力 約75W

- 柔軟性:ソフトウェアによる動作周波数変更や機能追加等のカスタマイズが可能

- 迅速展開性:5Gコア、基地局の機能をオールインワンで一体化して実装しインターネットに直結するだけで迅速に屋外に設置・運用が可能

- 主な機能の仕様:

▷電波周波数4.7-4.9 GHz(Sub6)の内100MHz幅

▷出力1chあたり最大1W(2ch合計 最大2W)

▷MIMO(注6)拡張方式 2T2R(2 layers)

▷準同期TDD(注7)方式 1、2、3を全てサポート

▷IP67防水・EMIシールドにより屋外設置可能

▷MEC(Multi-access Edge Computing)(注8)対応

▷電源AC100V(定格120W)

▷バックホール Ethernet 1GbE x 2ポート(PoE対応予定)

- 主な機能の仕様:

図1:今回開発したローカル5Gシステム(左画像の上)

(超小型ソフトウェア無線ボード2枚を装着したSBCを内部に搭載(左画像の下))

市販のローカル5G端末を接続し、スピードテストによる検証(ダウンリンク657.90Mbps)(右画像2枚)

〈今後の予定〉

東京大学は民間企業との産学連携の取組の中で、本5Gシステムにより5G/B5G通信検証環境を整備し、さまざまなユースケースを想定した実証で活用することで、社会課題解決、潜在ニーズの探索や価値創出を加速していきます。また、今後さまざまな企業や大学との共同研究や社会連携講座にて、本システムを提供し、産学連携により次世代サイバーインフラ(注9)の協創を進めていきます。

〈関連のプレスリリース〉

超小型ソフトウェア無線ボードの開発

―ソフトウェア拡張により進化するプログラマブル基地局の開発を加速―(2023/3/24)

https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2023-03-24-001

発表の詳細

本成果については下記のNICT(国立研究開発法人情報通信研究機構)主催の国際イベントの中で発表の予定です。

The 1st Germany-Japan Beyond 5G/6G Research Workshop

Co-organized by NICT and the 6G Platform Germany

April 25(Tue) 9:30 – 16:30 Introduction of outstanding global activities in Japan

https://beyond5g.nict.go.jp/en/event/20230424Germany-Japan-Workshop.html

発表者

東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻

中尾 彰宏(教授)

注釈

(注1)SDR(Software Defined Radio):

無線通信システムの機能をハードウェアは変更せずに、ソフトウェアを使用して柔軟にカスタマイズ可能な技術

(注2)ローカル5G:

地域・産業のニーズに応じて地域の企業や自治体等が自ら整備し、個別に利用できる5Gネットワーク

(注3)SBC(Single Board Computer):

1枚のプリント基板上にコンピュータとして必要な機能(I/O・CPU・メモリ)を備えたコンピュータ

(注4)Beyond5G:

2030年代に導入される次世代の情報通信インフラであり、あらゆる産業や社会活動の基盤となることが見込まれる

(注5)

NICT(国立研究開発法人情報通信研究機構)Beyond 5G研究開発促進事業委託研究

研究開発課題名:継続的進化を可能とするB5G IoT SoC及びIoTソリューション構築プラットホームの研究開発(採択番号:00801)

事業期間:令和3年度~令和7年度

事業概要:https://www.nict.go.jp/collabo/commission/B5Gsokushin/B5G_00801.html

(注6)MIMO(multiple-input and multiple-output):

無線通信において、送信機と受信機の双方で複数のアンテナを使い、通信品質を向上する技術

(注7)準同期TDD:

アップリンク、ダウンリンクの通信比率を他システムへの干渉影響なくカスタマイズする技術

(注8)MEC(Multi-access Edge Computing):

分散処理を実現するエッジコンピューティング技術または規格

(注9)次世代サイバーインフラ:

サイバー空間を現実世界(フィジカル空間)と一体化させる知識集約型社会のバックボーン

プレスリリース本文:PDFファイル

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら

超小型ソフトウェア無線ボードの開発 ―ソフトウェア拡張により進化するプログラマブル基地局の開発を加速―

東京大学と楽天モバイル、低軌道衛星を利用したIoT超カバレージに関する共同研究開発を開始 - NICT公募の「Beyond 5G研究開発促進事業」新規委託研究の一部を実施 -