発表のポイント

◆ 哺乳類細胞において、どんなタンパク質が小胞体とミトコンドリアをつなぐかを解明しました。

◆ 遺伝性自閉症の候補原因遺伝子(PDZD8)の作用機序を解明しました。

◆ 自閉症などの発達障害について、その原因解明と治療法開発への貢献が期待されます。

ミトコンドリア外膜タンパク質FKBP8が小胞体タンパク質PDZD8を捕まえることで

ミトコンドリア外膜タンパク質FKBP8が小胞体タンパク質PDZD8を捕まえることで

小胞体―ミトコンドリア接触場が形成される。

概要

東京大学大学院工学系研究科の平林祐介准教授、中村航規大学院生(研究当時)、青山幸恵子特任研究員、長尾崇弘大学院生らによる研究グループは、哺乳類細胞におけるミトコンドリア―小胞体接触場(MERCS)(注1)形成の分子機構を解明しました。

細胞の臓器(細胞内小器官)として重要な働きを担う小胞体(注2)とミトコンドリア(注3)は互いに極めて近づき接触場を形成します。2種類の小器官がこの接触場を介し、カルシウムや脂質をやりとりしながら協調的に働くことが、神経細胞など多様な細胞の機能発揮に不可欠です。本研究では、小胞体の表面にあるタンパク質PDZD8とミトコンドリアの表面にあるタンパク質FKBP8が直接結びつくことによって両小器官が近づいていることを発見しました(図1)。本成果は、細胞内小器官同士のコミュニケーションへの理解を深め、自閉症などの新たな治療法の開発につながるものです。

図1:FKBP8がPDZD8を捕まえることでMERCSを形成する。

図1:FKBP8がPDZD8を捕まえることでMERCSを形成する。

発表内容

〈研究の背景〉

私たちの身体を作る全ての細胞の中では、細胞の臓器であるさまざまな細胞内小器官が独自の役割を果たし、細胞の機能を支えています。細胞内小器官の1つであるミトコンドリアは「エネルギーの供給所」として機能し、一方でその周囲にはタンパク質合成やカルシウム貯蔵などを担う別の細胞内小器官、小胞体が広がっています。これらの細胞小器官が協調的に働き、エネルギー産生を始めとした生化学反応を効率的かつ正確に遂行するためには、これらが互いに接近してミトコンドリア―小胞体接触場(MERCS)を形成し、物質の受け渡しや情報伝達を密接に行うことが必要です。しかし、どのような仕組みで小胞体とミトコンドリアが直接“手をつなぎ”、細胞活動を制御しているのか、その分子基盤は長らく未解明でした。近年、哺乳類の細胞において、小胞体の表面にいるタンパク質であるPDZD8がMERCS形成を担う因子だと特定されたものの、PDZD8と結合するミトコンドリア側のタンパク質は不明でした。

〈研究の内容〉

これまでのPDZD8の機能解析は、細胞が本来持つ量を大幅に超えるPDZD8を人工的に発現させ、その挙動を観察するものでした。しかし、そのように過剰発現させたPDZD8は、細胞がもともと持っているPDZD8とは異なる働きをする恐れがありました。そこで本研究では、まず細胞が持つPDZD8遺伝子をゲノム編集技術により直接編集し、目印となる配列を付けました。これにより、細胞がもともと持っているPDZD8を細胞内で発見しやすくし、その機能解析を可能にしました。次に、こうして作製した細胞・マウスを用いて、「免疫沈降―質量分析法」と「近接位標識―質量分析法」という2種類の網羅的スクリーニングを実施し、高い精度でPDZD8と結合する「パートナー」タンパク質を探しました。その結果、ミトコンドリア外膜にあるタンパク質であるFKBP8を見つけることに成功しました(図2)。

図2:ゲノム編集と網羅的スクリーニングを組み合わせることにより

図2:ゲノム編集と網羅的スクリーニングを組み合わせることにより

PDZD8のミトコンドリアパートナータンパク質としてFKBP8を同定した。

さらに、電子顕微鏡や超解像顕微鏡、光・電子相関顕微鏡(CLEM)、クライオ電子トモグラフィー(cryo-ET)など、最先端の観察手法を使いPDZD8とFKBP8の細胞内での関係や、その役割を詳しく調べました。その結果、FKBP8を増やすとPDZD8がミトコンドリア側に引き寄せられ、小胞体とミトコンドリアがより近づくことがわかりました。逆にFKBP8やPDZD8を減らすと、MERCSの面積が著しく減少することを確認しました。これらの結果から、小胞体上のPDZD8がミトコンドリア上のFKBP8と結合することで、MERCSが形成されることが示唆されます。

〈今後の展望〉

本研究で明らかになったPDZD8-FKBP8複合体は、エネルギー代謝やカルシウム恒常性の維持など、生命活動の根幹を支える仕組みに深く関わると推測されます。特にヒトの遺伝子変異の解析結果は、PDZD8の欠損が、シナプス機能の異常によって起きる発達障害の原因になる可能性を非常に強く示唆しています。したがって、FKBP8との連携の解明は、神経疾患や精神疾患など幅広い分野での新たな治療戦略の確立につながる可能性があります。今後は、両タンパク質による膜接触制御のより詳細な仕組みや、その異常がもたらす病態メカニズムの解明を進めることで、細胞レベルから臓器や個体レベルに至る総合的な理解と医療応用が大いに進展すると考えられます。

発表者・研究者等情報

東京大学

大学院工学系研究科 化学生命工学専攻

平林 祐介 准教授

中村 航規 研究当時:博士課程

現:東京大学大学院工学系研究科 特任研究員

青山 幸恵子 特任研究員(日本学術振興会特別研究員-RPD)

長尾 崇弘 博士課程

櫻井 結衣 博士課程

杜 羽丹 博士課程

菅 翔吾 博士課程

壷井 將史 助教

大学院工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻

津本 浩平 教授

中木戸 誠 講師

大学院薬学系研究科

後藤 由季子 教授

岸 雄介 研究当時:講師

現:東京大学定量生命科学研究所 准教授

徳島大学 先端酵素学研究所

小迫 英尊 教授

ニューヨーク構造生物学研究所

モハメドレザ パーラン 研究員

クリント ポッター ディレクター

ブリジット キャラハー ディレクター

現:チャン・ザッカーバーグイメージング研究所

コロンビア大学

フランク ポルー 教授

ジェイク ジョンストン 大学院生

ジャネリア・リサーチ・キャンパス

クリストファー J オバラ 研究員

ジェニファー リッピンコット=シュワルツ シニアグループリーダー

ソウル国立大学

チョルファン クァク 大学院生

ヒャンウ リー 准教授

蔚山科学技術院

ジョンコン ソ 教授

論文情報

雑誌名:Nature Communications

題 名:Mitochondrial complexity is regulated at ER-mitochondria contact sites via PDZD8-FKBP8 tethering

著者名:Koki Nakamura#, Saeko Aoyama-Ishiwatari#, Takahiro Nagao#, Mohammadreza Paaran, Christopher J. Obara, Yui Sakurai-Saito, Jake Johnston, Yudan Du, Shogo Suga, Masafumi Tsuboi, Makoto Nakakido, Kouhei Tsumoto, Yusuke Kishi, Yukiko Gotoh, Chulhwan Kwak, Hyun-Woo Rhee, Jeong Kon Seo, Hidetaka Kosako, Clint Potter, Bridget Carragher, Jennifer Lippincott-Schwartz, Franck Polleux & Yusuke Hirabayashi*

(#共同筆頭著者、*責任著者)

DOI:10.1038/s41467-025-58538-3

URL:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58538-3

研究助成

本研究は、科研費「小胞体―ミトコンドリア接触によるミトコンドリア内膜構造及び機能の制御(課題番号:JP20H04898)」、「小胞体ーミトコンドリア接触のメゾスケール構造解析による形態制御メカニズム解明(課題番号:JP22H05532)」、「小胞体ーミトコンドリア接触のメゾスケール構造解析による形態制御メカニズム解明(課題番号:JP24H01269)」、「タンパク質天然変性領域によるミトコンドリアの細胞内局在制御機構の解明(課題番号:JP24H01348)」、「哺乳類細胞の栄養飢餓応答におけるオルガネラ間接触の役割とメカニズムの解明(課題番号:JP21J00490)」、「小胞体・ミトコンドリア接触場形成機構とその生理学的意義の解明(課題番号:JP22J23099)」、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)「脳とこころの研究推進プログラム(革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト)神経回路および神経細胞微細構造の相関顕微鏡観察に関する研究開発(課題番号:JP19dm0207082)」、「脳とこころの研究推進プログラム(領域横断的かつ萌芽的脳研究プロジェクト)大脳皮質ニューロンの軸索伸長における細胞内微細構造制御に関する研究開発(課題番号:JP21wm0525015)」、公益財団法人 セコム科学技術振興財団「特定領域研究助成」、公益財団法人 上原記念生命科学財団「特定研究助成金」、公益財団法人 内藤記念科学振興財団「内藤記念女性研究者研究助成金」の支援により実施されました。

用語解説

(注1)ミトコンドリア―小胞体接触場(MERCS)

ミトコンドリアと小胞体が数十ナノメートルほどの極めて近い距離にまで近接した構造。ミトコンドリアと小胞体のコミュニケーションの場であることが提案されています。

(注2)小胞体

細胞内に存在する、細胞内小器官の1つ。細胞外へ分泌されるタンパク質の合成や機能獲得、修飾、輸送の拠点であると同時に、脂質を含む多彩な物質の合成・代謝やカルシウム貯蔵などにも関わっています。

(注3)ミトコンドリア

細胞内に存在する、細胞内小器官の1つ。ミトコンドリアは、エネルギーを産生し、細胞内のカルシウムイオン濃度を調整するなど、重要な役割を果たしています。

プレスリリース本文:PDFファイル

Nature Communications:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58538-3

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら

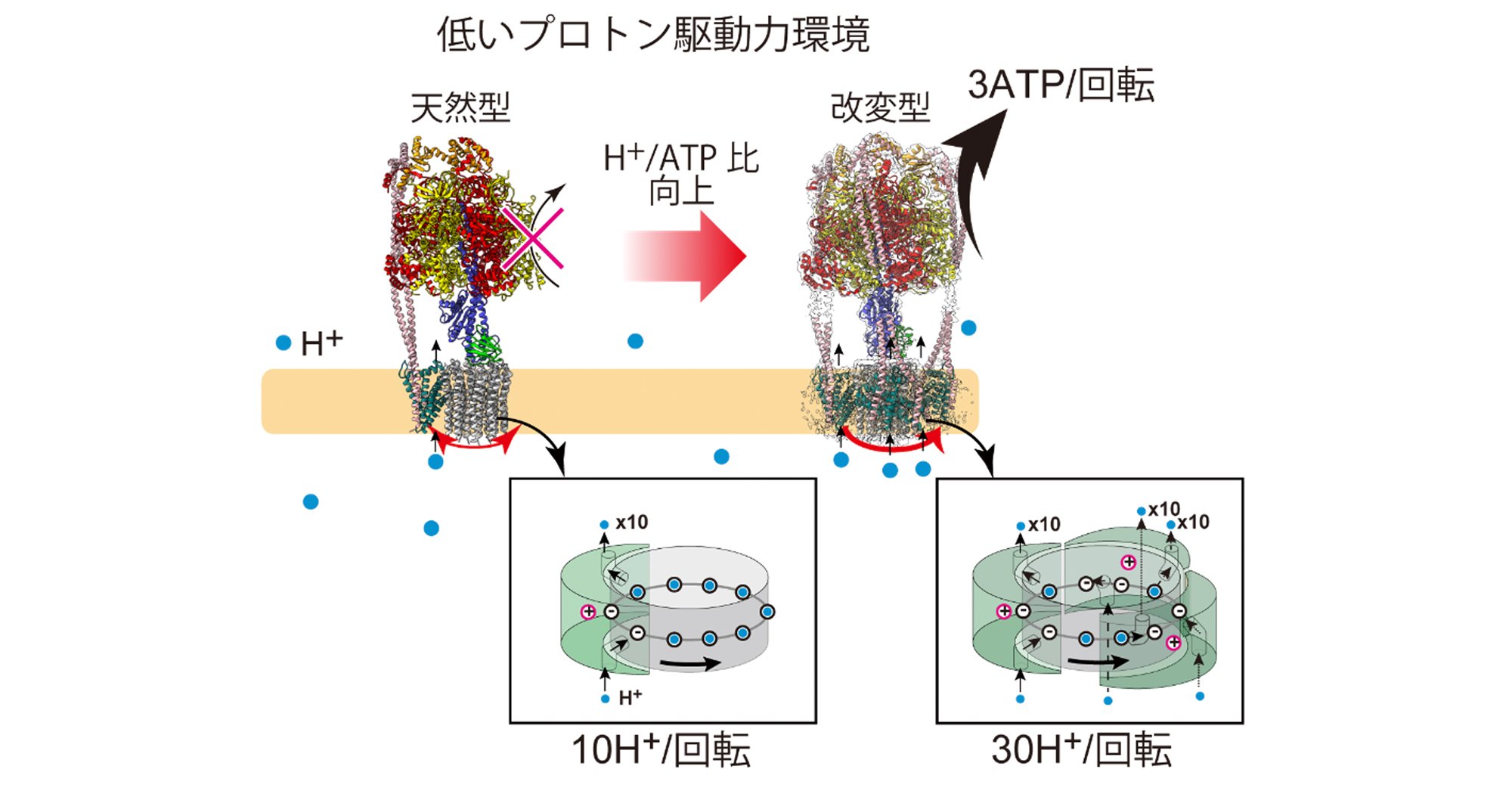

自然界の限界を超えるエネルギー変換機能を持つATP合成酵素の開発に成功 ―細胞工学やバイオものづくりへの応用に期待―

小胞体とミトコンドリアがピタッと貼り付く仕組みを発見 ―液状化したタンパク質集合体による新たな細胞内構造形成機構―