発表のポイント

◆ レーザー照射による局所加温法を利用することで、目的の場所とタイミングでポリマー混合溶液中(デキストランおよびポリエチレングリコールの水溶液)に液-液相分離液滴を形成させることに成功。

◆ 従来の常識とは異なり、レーザーによって誘導形成されたデキストラン相分離液滴が長時間安定に存在する新奇の相分離現象を発見。相分離の物理をより深く理解するための新しい手がかりとなることが期待される。

◆ デキストラン相分離液滴がDNAを濃縮する性質を利用して、DNAを濃縮した微小液滴をパターニングすることに成功(下図)。微小空間におけるバイオ実験の新しい可能性を開拓。

DNAが濃縮された液滴で描いたハート型パターン(DNAの蛍光像)

概要

東京大学大学院工学系研究科の小林美加特任講師(研究当時)、皆川慶嘉助教、野地博行教授らの研究グループは、レーザーを用いた相分離液滴生成において、従来の常識とは異なり、レーザー照射をやめたあとも長時間安定に存在する新奇の相分離現象を発見しました。さらに、この現象を利用することで、DNAを高濃度に濃縮した相分離液滴をパターニングすることに成功しました。本手法は、これまで不可能であった相分離液滴の取り扱いを可能にし、生命科学実験などへの新たな応用可能性を拓くものとなります。また、長時間安定に存在する液滴生成機構は既存の物理学では簡単には説明できないため、本実験は相分離現象の物理をより深く理解するための手がかりとなることが期待されます。

図1:レーザー誘起による相分離液滴生成とDNA濃縮の関係を表す模式図

(上段)レーザー照射停止後に液滴が消えてしまう通常の場合。液滴の消失とともにDNAの濃縮状態も解消される。(下段)今回発見した長時間安定に存在する液滴生成条件の場合。DNAの濃縮状態が保たれる。

発表内容

液-液相分離現象(注1)は、細胞内の構造形成に関わる現象として生命科学において注目されています。また、応用的観点においても、分子を分離・濃縮する手法として注目されています。なかでも、生体適合性(注2)に優れたデキストランとポリエチレングリコールの系が古くから用いられており、この系にDNAなどの生体分子を加えると、相分離してできた2相のうち、デキストラン濃度が高いデキストランリッチ相にDNAなどの生体分子が選択的に取り込まれることが知られていました。このため、相分離液滴を自由に作り出すことができれば、さまざまな応用への発展が期待できます。

レーザーを用いた相分離液滴生成は、位置や時間を制御できるため、これまでもさまざまな試みがありましたが、レーザー照射によって局所的に液滴が生成する条件を一時的に作り出しているため、従来の条件ではレーザー照射をやめると生成した液滴は消失します。本研究グループは、こうしたこれまでの常識を覆し、レーザー照射をやめたあとも液滴が消失せず、少なくとも数日以上、安定に存在する液滴生成条件を発見しました。この現象を利用して、作成した相分離液滴の中にDNAを高濃度に濃縮し、その状態を長時間維持することに成功しました。

生成した液滴は、レーザー照射をやめるとゆっくりと収縮しますが、数時間後には収縮が止まります(図2)。また、生成液滴のDNA濃度を計測したところ、液滴の周りの濃度に比べ数千倍のDNA濃縮が実現していることがわかりました。

図2:液滴生成の原理と結果

(a)液滴生成の原理を表した模式図:ソレ効果(注3)と呼ばれる非平衡現象(注4)を利用している。ソレ効果は、温度勾配(注5)が存在すると濃度勾配(注5)が形成される現象。今回用いたデキストランとポリエチレングリコールを水に溶かした系では、デキストラン分子が温度の高い方に移動する性質を示す。レーザー照射による局所加熱を行うと、加熱した部分(図の赤い部分)のデキストラン濃度が上昇し、その結果、相分離液滴が生成する。(b)レーザー照射停止後の生成液滴のDNA濃縮率/濃度の時間発展。液滴のDNA濃度が周囲に比べて数千倍に達する。(c)生成液滴の顕微鏡画像。各画像の上の数字はレーザー停止後の時間を表す。

本手法では、光ピンセット(注6)と呼ばれる、通常は液体中の微粒子などを操作するために使用される装置を搭載した顕微鏡を用います。この顕微鏡では、試料の観察に用いるのと同じ対物レンズでレーザー光を集光させることができます。そのため、あらかじめ試料を顕微鏡観察して目的の位置を決めてからレーザー照射を開始することで、希望する場所とタイミングで液滴を作成し、その中にDNAを濃縮することができます。さらに、生成した液滴の操作(消したり、動かしたり、2つに分けたり、合体させたり)が可能であることも見出しました。これにより、顕微鏡下やバイオチップ(注7)における新たな微小バイオ計測(注8)へ発展することが期待されます。また、本手法で作成する相分離液滴は、用いた原理上、生成液滴の正確な温度制御が可能であるというこれまでにない利点もあります。このため、本手法は、反応温度が重要な生化学実験への応用が可能です。また、DNAだけでなくRNAの濃縮も可能なほか、原理上、タンパク質や抗体なども濃縮することができるため、人工細胞研究(注9)における細胞内構造体(注10)の形成や、薬物の輸送など、さまざまな応用可能性へ道を拓くものと期待されます。

本研究グループは、液滴が長時間安定に存在する条件について検討した結果、相分離して2相になる組成に限りなく近い条件で実験を行うと液滴が消失しなくなることを実験的に明らかにしました(図3)。たとえば、氷と水が0℃で同時に存在するときに、その後、氷が溶けるかどうかは一概には言えません。それと完全に同じではありませんが、相分離してできた2つの相が安定に存在する条件に近い状況が局所的にでき、その結果、液滴が消失しにくい状態が実現するのではないかと推測されます。こうした状態の存在はこれまで知られておらず、今回発見した現象は、相分離などの相転移現象(注11)を支配する物理をより深く理解するために、新たな問いを投げかけるものといえます。

図3:生成液滴の長時間安定性が出現する機構に関する模式図と実験結果

(a)試料の初期組成(注12)と長時間安定性が出現する条件との関係を表した模式図。縦軸と横軸はそれぞれ構成する高分子の濃度を表し、試料の成分比で決まる点での系の状態を表す(ここでは各成分が混ざり合って1相になる条件と、分離して2相になる条件がある)。このような図を相図(注13)と呼ぶ。図3(a)の白丸の条件で実験すると液滴は消失する。長時間安定に存在する液滴生成は、1相になる条件と2相になる条件の境界にあたる相境界(共存線(注14)ともいう)にある試料(赤丸)で液滴生成したときに実現する。(b)初期組成が相境界に近づくにつれて液滴を消失させる駆動力が小さくなることを表した模式図。(c)初期組成が相境界に近づくと液滴収縮の初速度が小さくなる実験結果。相境界で液滴が消失しにくくなることを示唆する。

発表者・研究者等情報

東京大学 大学院工学系研究科

小林 美加 研究当時:特任講師

皆川 慶嘉 助教

野地 博行 教授

論文情報

雑誌名:Communications Chemistry

題 名:Metastable phase-separated droplet generation and long-time DNA enrichment by laser-induced Soret effect

著者名:Mika Kobayashi*, Yoshihiro Minagawa, and Hiroyuki Noji*

DOI:10.1038/s42004-025-01438-w

URL:https://doi.org/10.1038/s42004-025-01438-w

研究助成

本研究は、科研費「基盤S(課題番号:JP19H05624)」、「基盤C(課題番号:19K03763)」、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 CREST「長鎖DNA合成と自律型人工細胞創出のための人工細胞リアクタシステム」(No.JPMJCR19S4)、花王芸術・科学財団 「第1回花王Crescent Award 研究助成金」の支援により実施されました。

用語解説

(注1)液-液相分離現象:

サラダドレッシングの水と油が分離するように、2つ以上の成分を混合した系が分離する現象で、各相が液体状態である場合を液-液相分離という。同一成分が一緒にいた方が熱力学的に得である要素と、混ざっていた方が熱力学的に得である要素のバランスによって、分離するか混ざりあって一様になるかが決まる。本研究で用いた2種類の高分子を水に溶かした高分子水溶液系では、たとえば高分子Aと高分子Bを溶かした場合に、高分子Aを多く含む相(Aリッチ相)と高分子Bを多く含む相(Bリッチ相)の2相に相分離する。生体分子などを加えた場合に、どちらかの相に選択的に取り込まれる性質を利用して物質の濃縮・分離などに利用されている。

(注2)生体適合性:

生体分子や生体組織などの生体物質に対して、それらの本来の性質を変化させるような影響を及ぼさない性質。

(注3)ソレ効果:

空間的に温度の高いところと低いところがある場合、分子が温度の高いところまたは低いところに移動する現象。結果的に濃度の高いところと低いところが生じる。温度の高い方へ行くか低いほうへ行くかは物質や温度によって異なる。

(注4)非平衡現象:

たとえば温度25℃で一定となる状態のように、系の物理量などが変化しなくなった状態を平衡状態という。平衡状態では系は最安定状態にある。これに対し、温度の高いところと低いところがあると熱の流れができる。こうした平衡状態にない現象一般のこと。現実の世界では、生命をはじめ、ほとんどが非平衡状態にある。

(注5)温度勾配・濃度勾配:

空間的に温度(または濃度)が高いところと低いところがあることを、温度(または濃度)勾配があるという。

(注6)光ピンセット:

レーザー光を集光させることにより微粒子などを捕捉して動かすことができる装置であり、光トラップとも呼ばれる。微粒子を捕捉する力は、周りの液体と微粒子の屈折率の違いによって生じる。この力の発生は今回の液滴生成には利用しておらず、本実験では、この装置をレーザー光が集光した位置で局所加熱を行うために用いている。

(注7)バイオチップ:

DNAやタンパク質などの生体分子を基板上に固定して遺伝子解析などの生物学的な分析をしたり、病気の検査や診断などを行う小型の装置。

(注8)微小バイオ計測:

基板上に小さな試験管とみなせる穴や流路をつくり、DNAやタンパク質などを精密に分析する技術。

(注9)人工細胞研究:

細胞を構成する生体分子などを人工的に組み合わせ、細胞の機能を再現することで細胞のしくみを理解したり、合成分子を組み合わせて細胞と同等の機能をもつ系を作り出し、タンパク質合成などの応用を目指す研究。

(注10)細胞内構造体:

細胞の中に存在するさまざまな構造。脂質二重膜と呼ばれる「しきり」をもつものもあるが、「しきり」のないものも存在する。「しきり」のない構造体の形成には液-液相分離が深く関係すると考えられている。

(注11)相転移現象:

固体である氷が溶けて液体の水になるように、温度や圧力の変化によって物質の状態が変化する現象。相分離も相転移の1つ。ほかにもさまざまな相転移があるが、共通の物理理論で記述される。

(注12)初期組成:

実験に用いる試料の成分比のこと。

(注13)相図:

系が平衡状態でとる状態を、温度や濃度などの物理量に対して表した図。ここでは、成分比が均一になる部分を相と呼び、ある成分比で試料を調製したときにできる相の数を示している。相分離せず試料全体が均一に混ざり合う1相領域と、相分離して成分比が異なる2つの液体状態に分かれる2相領域がある。

(注14)相境界、共存線:

1相領域と2相領域の境界。2相が同時に存在できる境界を示す線。

プレスリリース本文:PDFファイル

Communications Chemistry:https://doi.org/10.1038/s42004-025-01438-w

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら

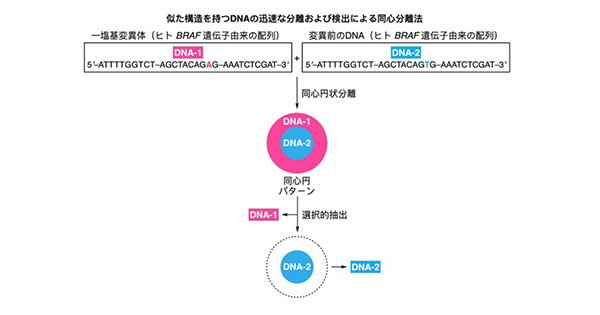

一塩基変異を持つDNAの迅速な分離 ―固液界面における水溶性高分子の液-液相分離に関する新現象―

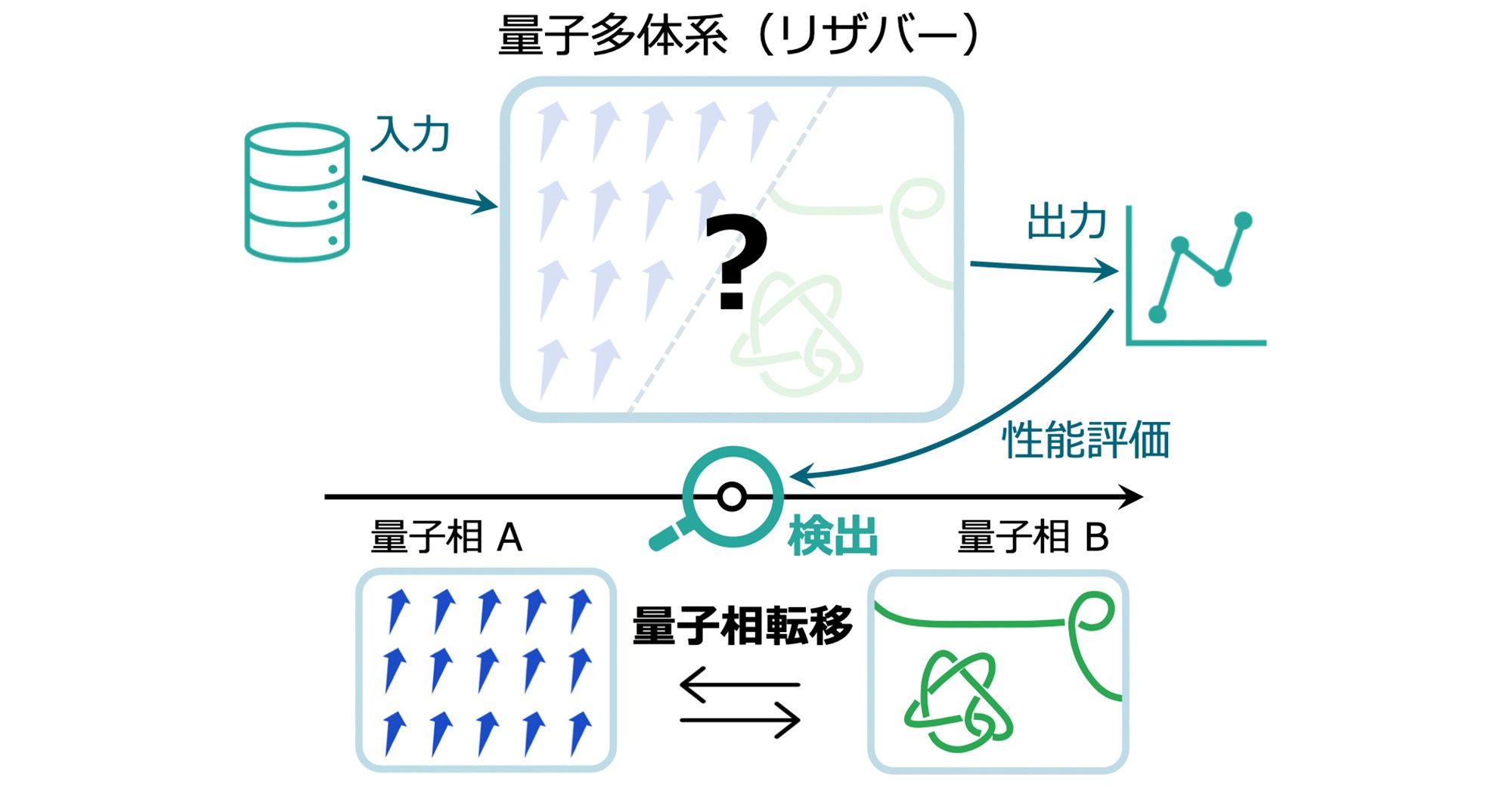

量子多体系の情報処理性能を通じて相転移現象を解明 ―物性物理と情報科学との架け橋となる量子リザバープロービング―