国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 平 朝彦、以下「JAMSTEC」)、国立大学法人東京大学(総長 五神 真)および学校法人千葉工業大学(学長 小宮 一仁)などの研究グループは、平成22年度から平成28年4月にかけての複数の航海により、南鳥島周辺の排他的経済水域(以下「南鳥島EEZ」)の南部から東部にかけての深海底(水深5,500–5,800 m)に広大なマンガンノジュールの密集域を発見しました。これまで、我が国のEEZでは海山の緩斜面にコバルトリッチクラストに伴って存在する小規模なマンガンノジュールの分布は知られていましたが、深海底に広大なマンガンノジュールの分布が見つかったのは初めてです。

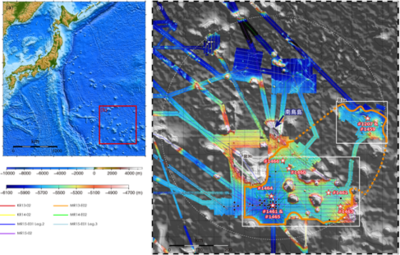

また、この発見は、平成22年度の研究船を用いたマルチナロービーム音響測深機による海底の後方散乱強度(音波の反射強度)調査がきっかけです。平成28年4月に行った有人潜水調査船「しんかい6500」の潜航調査によって、高い反射強度がマンガンノジュールの存在を示すことを確認し、反射強度分布に基づいて上記のマンガンノジュール密集域の広がりを推定しました。これにより、音波の反射強度調査が効率的かつ安価にマンガンノジュールの分布を把握するうえで有効な手段の一つであることが分かりました。

さらに、南鳥島EEZのマンガンノジュールは、コバルトリッチクラストと共通の鉱物学的・化学的特徴を持ち、コバルト、ニッケル、銅、モリブデンなどのレアメタルおよびベースメタルが多く含まれること、およびレアアース泥と分布域が広範囲で重複することを明らかにしました。これは、マンガンノジュールが、化学組成の点でコバルトリッチクラストと関連があり、分布域が重複するという点でレアアース泥と関連があることを意味します。したがって、これまで個別に議論・検討されてきた酸化物を主体とする三種の海底鉱物資源(マンガンノジュール、コバルトリッチクラスト、レアアース泥)の成因が、マンガンノジュールを手掛かりとすることで包括的に解明できる可能性があります。今後、採取したマンガンノジュール試料をさらに詳細に分析・解析することによって、日本周辺における三種の酸化物資源の成因解明に関する研究を進める予定です。

今回の発見のきっかけとなったこれまでの研究成果は、日本地球化学会が発行する学術雑誌「Geochemical Journal」特集号に2編の論文として掲載される予定であり、8月26日付けで電子版に掲載されます。

①タイトル:Geology and geochemistry of ferromanganese nodules in the Japanese Exclusive Economic Zone around Minamitorishima Island

著者:町田嗣樹1、2、藤永公一郎2、3、石井輝秋4、中村謙太郎5、平野直人6、加藤泰浩1、2、3、5

1. 海洋研究開発機構 海底資源研究開発センター

2. 東京大学大学院工学系研究科 エネルギー・資源フロンティアセンター

3. 千葉工業大学 次世代海洋資源研究センター

4. 深田地質研究所

5. 東京大学大学院工学系研究科 システム創成学専攻

6. 東北大学東北アジア研究センター

②タイトル:Acoustic characterization of pelagic sediments using sub-bottom profiler data: Implications for the distribution of REY-rich mud in the Minamitorishima EEZ, western Pacific

著者:中村謙太郎1、町田嗣樹2、3、沖野郷子4、正木裕香2、飯島耕一2、鈴木勝彦2、加藤泰浩1、2、3、5

1. 東京大学大学院工学系研究科 システム創成学専攻

2. 海洋研究開発機構 海底資源研究開発センター

3. 東京大学大学院工学系研究科 エネルギー・資源フロンティアセンター

4. 東京大学大気海洋研究所 海洋底科学部門

5.千葉工業大学 次世代海洋資源研究センター

プレスリリース本文:PDFリンク

Geochemical Journal URL①: https://www.jstage.jst.go.jp/article/geochemj/50/6/50_2.0419/_article

Geochemical Journal URL②: https://www.jstage.jst.go.jp/article/geochemj/50/6/50_2.0433/_article

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら