共有

2022年1月28日、機械情報工学科の岡田 慧 教授と小島 邦生 助教が大田区立池上第二小学校で開催された「ドリームプロジェクト」に講師として招かれ、ロボット研究の仕事についてお話ししてきました。

ドリームプロジェクトとは、池上第二小学校で行われているキャリア教育プログラムで、夢や希望を持って将来の生き方を考えたり、社会の現実を考えながら前向きに将来の職業や仕事について考えたりすることを課題としているとのこと。6年生のみなさんから「機械およびロボットについての質問をたくさん伺いたい」という熱意のこもったお手紙が届いたことをきっかけに、工学部 機械情報工学科から岡田 慧教授と小島 邦生助教が講師として伺うこととなりました。

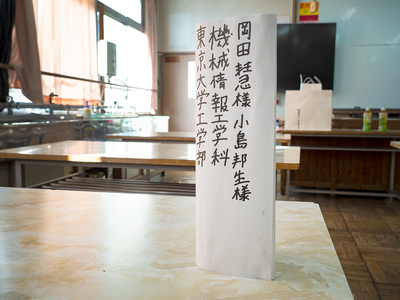

児童のアテンドで招かれた控室には、手作りの席札が

児童のアテンドで招かれた控室には、手作りの席札が

当日は、講師ごとにブースが設けられ、いくつかのグループに分かれた6年生100人が話を聞いて回る形式でした。スイミングクラブの先生や美容師さんなど、他にもさまざまな職業の方が講師として参加されており、6年生のみなさんの興味関心の幅広さがうかがえました。

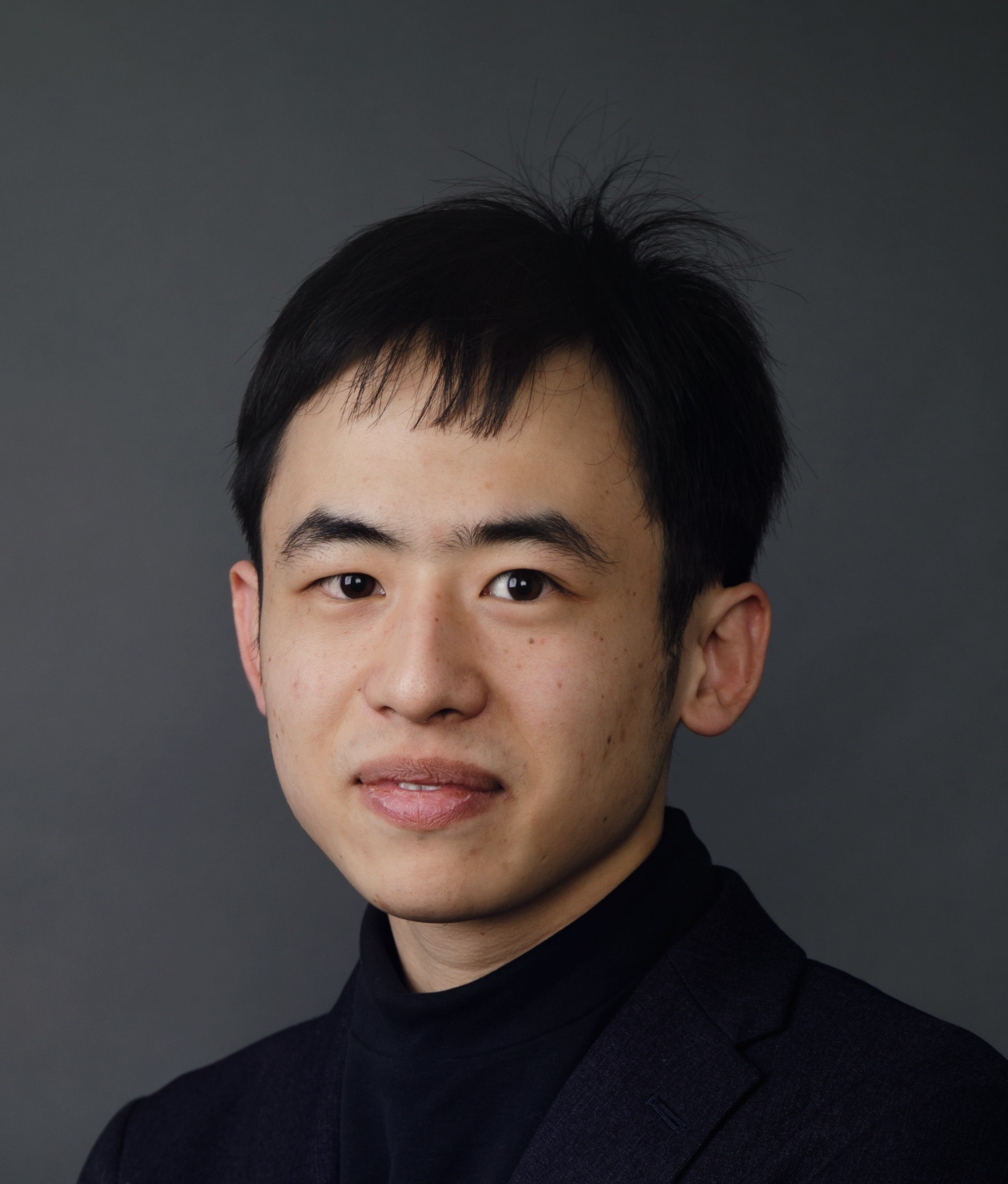

岡田 慧 教授

岡田 慧 教授

機械情報工学科のブースは理科室に用意されていました。岡田教授は、スライドに様々な画像を映し出しながら、ロボット研究者になるまでの道のりや、今まで作ったロボットについて、また小学校での学習がロボット作りにつながることを話し、「ロボットを作るお仕事は、答えのない問題をみんなで考えること。学校の勉強でわからないことがあっても、それを楽しめるようになってほしい。」というメッセージを伝えました。

研究室の様子をリアルタイムで紹介しました

研究室の様子をリアルタイムで紹介しました

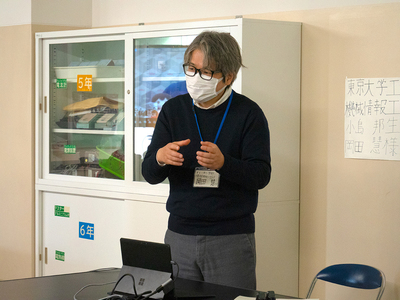

仕事のやりがいについて尋ねられた小島助教は、「やりたいと思って作ってみても、ロボットはなかなか動きません。一生懸命いろいろなことを試して、いろいろな失敗を乗り越えてロボットが動いた時に、この仕事をしていて良かったなと感じます。」と答えました。小島助教は将来、カッコ良くて人間に見えるようなロボットを作りたいそうです。

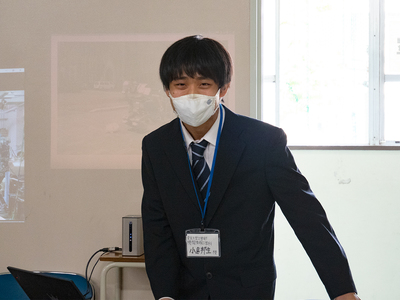

小島 邦生 助教

小島 邦生 助教

そのほかにも、「どんな思いでロボットを作っていますか?」「ロボットを作るのに何人くらい必要ですか?」「機械と情報を組み合わせる利点はなんですか?」「古くなったロボットはどうするんですか?」などなど、ロボットのお仕事に興味深々の質問がたくさん飛び出していました。

授業を終えた先生方からは、次のような感想がありました。

この授業が、工学を学ぶきっかけを提供し、将来の可能性を広げることにつながればと願っています。

本件に関連する記事はこちら