発表のポイント

◆ リチウムイオン電池の発火や爆発を引き起こす「熱暴走」を、短時間かつ低コストで検出できる新しい手法を開発した。

◆ この手法を活用することで、電池の安全性に影響を与える多様な要因を効率的に定量分析できることを示した。

◆ 本技術により、高い安全性と信頼性を担保する高性能蓄電池の開発が加速されるとともに、カーボンニュートラル社会の実現に向けた基盤技術のさらなる強化が期待される。

超高効率・低コスト電池安全性スクリーニングによる安全な蓄電池開発の加速

超高効率・低コスト電池安全性スクリーニングによる安全な蓄電池開発の加速

概要

東京大学大学院工学系研究科の山田淳夫教授、コ ソンジェ(Ko, Seongjae)講師、国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)エネルギー・環境材料研究センターの増田卓也センター長、山口祥司特別専門職、大塚裕美エンジニアらの研究グループは、リチウムイオン電池(注1)の発火や爆発を引き起こし、安全性に深刻な影響を与える「熱暴走」(注2)を効率的に評価する革新的な手法を開発した。本研究では、熱暴走検出感度を高めることで、従来の1/50以下の超小型電池での評価を可能にした(図1)。また、この手法を適用することで、電池の構成材料、設計因子、保管条件、劣化の程度など、電池の安全性に関わるさまざまな要因による影響を迅速かつ精密にスクリーニングできることを示した。この成果により、安全性と信頼性を備えた高性能蓄電池の開発が大幅に加速され、カーボンニュートラル社会の実現に向けた重要なステップとなることが期待される。

発表内容

リチウムイオン電池は、携帯電話や電気自動車から大規模な電力貯蔵システムまで、現代社会の幅広い分野で利用されている。カーボンニュートラル社会の実現に向けて、さらなる高エネルギー密度化と大規模化が求められているが、蓄えられるエネルギー量が増加することで、過熱や衝撃、短絡などの異常が発生した際に「熱暴走」と呼ばれる制御不能な急激な温度上昇が起こり、発火や爆発事故につながるリスクが高まる。熱暴走を効果的に抑制するためには、効率的かつ高精度な安全性評価技術を確立することが不可欠である。しかし、従来の評価手法は、製品レベルのサイズの電池が対象であり、大量の原材料や高価な製造設備が必要となるだけでなく、大型防爆設備を含む厳しい安全基準が求められるため、基礎研究や開発段階での実施は困難であった。このような制約は、電池の安全性向上を目指した新材料の開発や電池設計の効率的最適化を妨げる大きな障壁となっていた。

東京大学と国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)先進蓄電池研究開発拠点の研究チームは、簡便かつ高感度な電池の安全性検証手法を開発した。本研究では、発熱検出感度を高めるべく独自に最適化した形状の従来比1/50程度のサイズの小型電池を用い、熱暴走挙動を定量的に解析できることを実証した。これにより、数百ミリグラムの正極材や負極材(注3)、数百マイクロリットルの電解液(注4)といった、極めて少量の原材料を使用した安全性評価が可能となった(図2)。さらに、定量データの収集が大幅に効率化・簡便化されることで、安全性に関わるさまざまな設計因子(正極・負極・電解液などの構成材料とその導入比、電池形状など)や使用条件(温度、保管条件、充放電回数、急速充放電の有無、など)による影響を、高速かつ低コストでスクリーニングすることが可能になる。

安全性は、あらゆる性能指標に優先される最重要事項である。本研究成果は、安全性が高度に担保された電池の実現に向けた中核技術として、幅広く活用が可能である。製品開発段階はもちろん、新材料探索や設計初期段階における安全性定量情報の効率的収集・フィードバックによる、電池開発プロセス全体の大幅な低コスト化と高速化が期待される。

発表者・研究者等情報

東京大学 大学院工学系研究科 化学システム工学専攻

山田 淳夫 教授

コ ソンジェ(Ko, Seongjae) 講師

国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS) エネルギー・環境材料研究センター

増田 卓也 センター長

兼:北海道大学 大学院総合化学院 物質化学コース 客員教授

山口 祥司 特別専門職

蓄電池基盤プラットフォーム

大塚 裕美 NIMSエンジニア職

論文情報

雑誌名:Nature Energy

題 名:Rapid safety screening realized by accelerating rate calorimetry with lab-scale small batteries

著者名:Seongjae Ko, Hiromi Otsuka, Shin Kimura, Yuta Takagi, Shoji Yamaguchi, Takuya Masuda*, Atsuo Yamada*

DOI:10.1038/s41560-025-01751-7

URL:https://www.nature.com/articles/s41560-025-01751-7

研究助成

本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機(JST)共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT、課題番号:JPMJPF2016)、科学研究費助成事業基盤研究S(課題番号:20H05673)の支援により実施されました。

用語解説

(注1)リチウムイオン電池

繰り返し充電して使用することができる蓄電池の一種。リチウムイオンが正極→電解液→負極と移動することで充電が行われ、逆に負極→電解液→正極と移動することで放電が行われる。他の蓄電池と比較して高電圧(現在2.4-3.8 V程度)かつ高エネルギー密度であるため、携帯電話・ノートパソコンや電気自動車の電源として広く普及している。

(注2)熱暴走

電池が過熱や衝撃、短絡などの異常な状況にさらされた際、内部で発熱性化学反応が連続的に進行し、毎分数千度を超える制御不能な温度上昇を引き起こす現象である。大規模発火や爆発事故につながる可能性があることから、あらゆる性能に優先しての高度抑制が求められる。特に、リチウムイオン電池は高エネルギー密度を持つため危険度が高く、材料技術、電池設計技術、電池制御技術からの総合的な対策が必要である。

(注3)正極材と負極材

電池の中でエネルギーを貯めたり放出したりする役割を担う材料である。リチウムイオン電池では、正極材にリチウムを含む酸化物、負極材にはリチウムイオンを貯められる黒鉛やシリコンなどが使用されている。これらの材料の種類や物理化学的性質は、電池の容量、寿命、安全性に大きく影響を与える。

(注4)電解液

リチウムイオン電池では、有機溶媒にリチウム塩を溶かした液体が使用され、その構成要素は溶媒分子、リチウムイオン、アニオン分子(マイナスイオン)である。リチウムイオン電池の電解液は引火性が高く、電池熱暴走の引き金となることが知られている。そのため、電解液の設計と選択は高安全性電池の開発と実用化を左右する重要な要素となっている。

プレスリリース本文:PDFファイル

Nature Energy:https://www.nature.com/articles/s41560-025-01751-7

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら

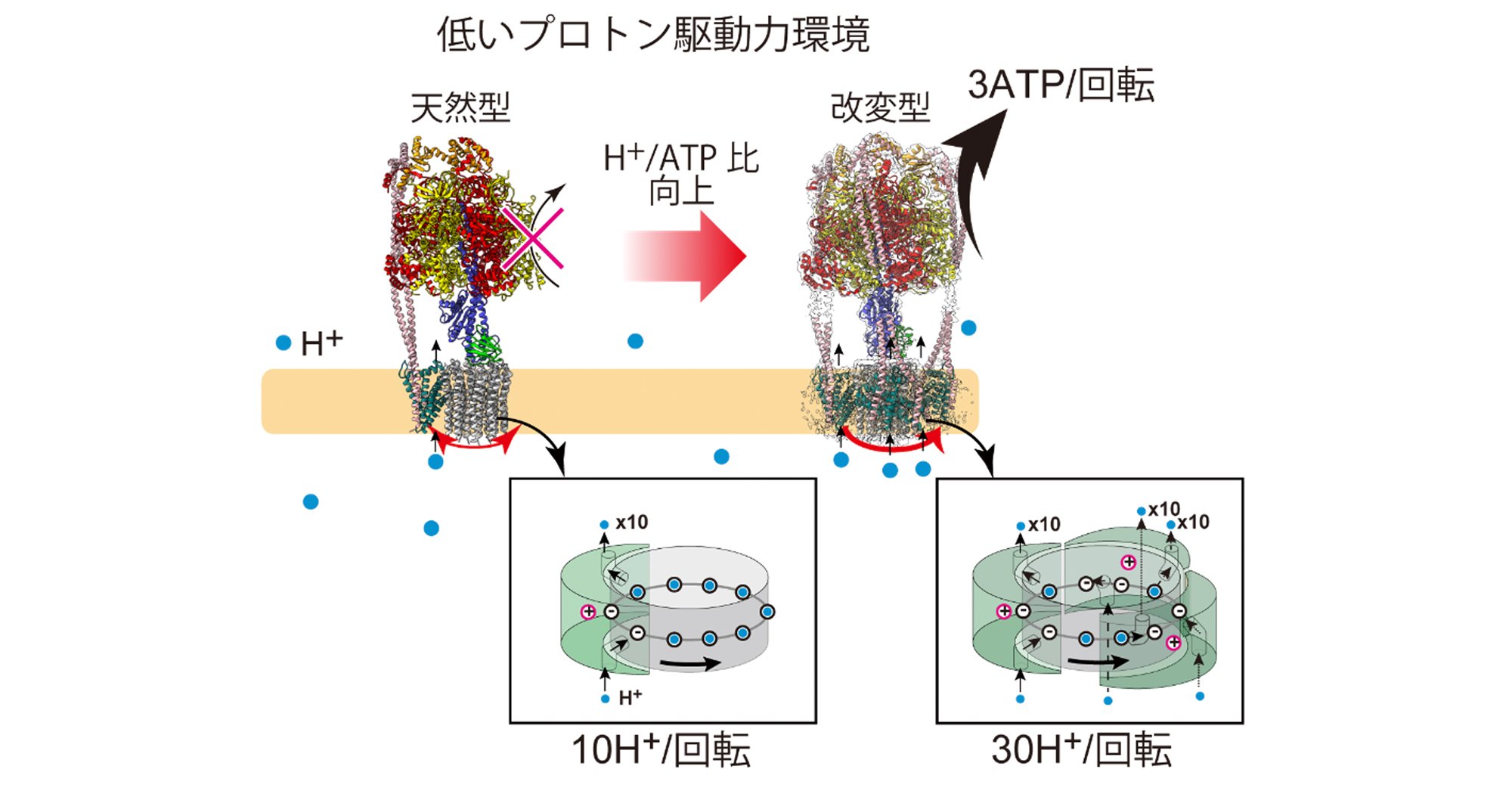

自然界の限界を超えるエネルギー変換機能を持つATP合成酵素の開発に成功 ―細胞工学やバイオものづくりへの応用に期待―

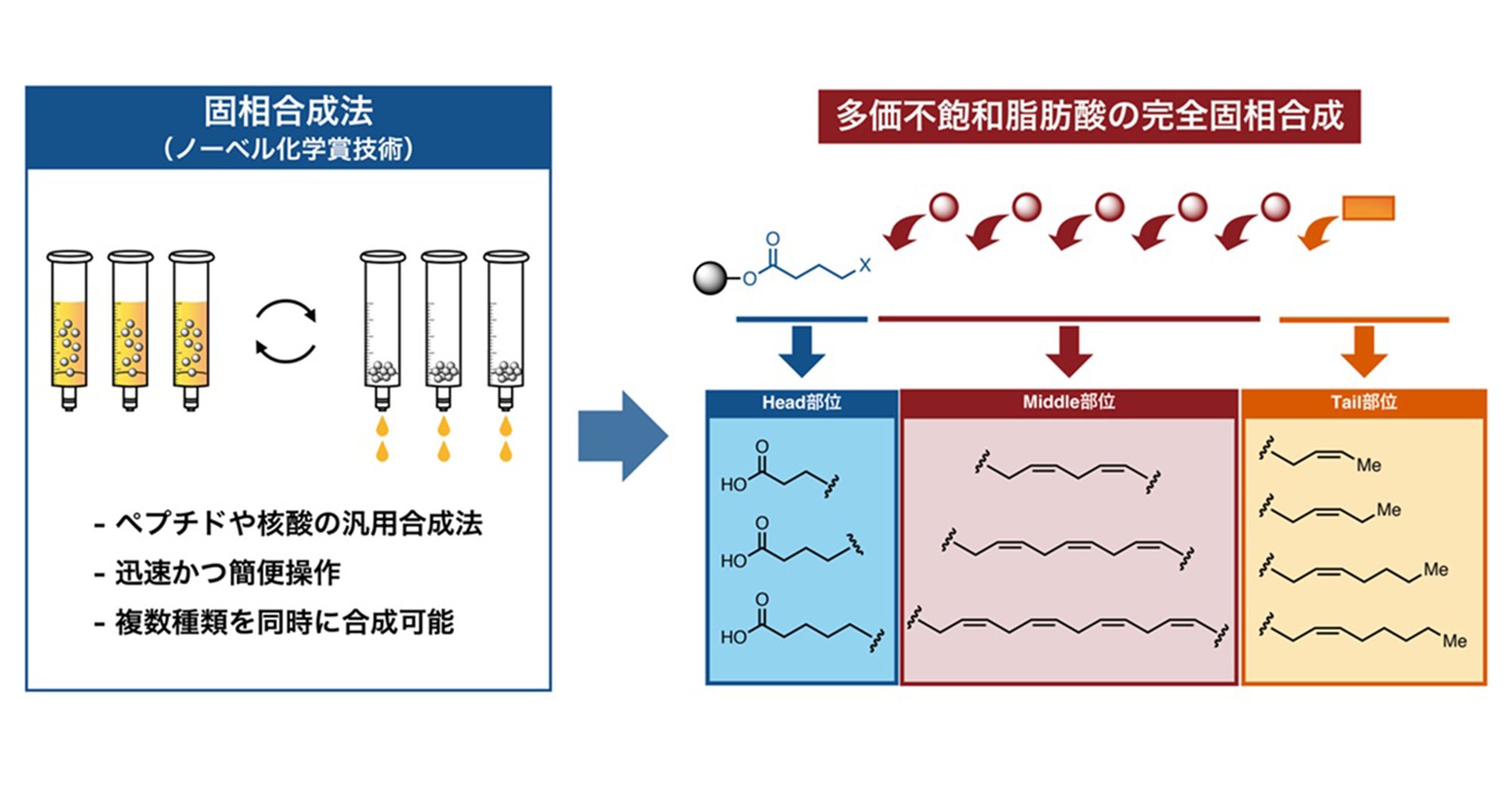

オメガ3脂肪酸などの迅速精密合成法の開発と新しい抗炎症性脂肪酸の発見 ―ペプチドのように効率的・精密に多価不飽和脂肪酸を合成し、機能性脂肪酸を発見―