発表のポイント

◆ 懸念されているマイクロナノプラスチック(MNP)の人体への取り込み予測のために、人体と同様に複数種の細胞からなる高度な培養小腸モデルを作成し、MNPの大きさと各細胞の寄与について系統的な検討を実施した。その結果、取り込みメカニズムがMNPの粒子のサイズによって大きく異なることを再現した。

◆ バクテリアと同程度の大きさの粒子取り込みには、生体防御のためのバクテリア認識機構が大きく寄与することを見出した。また、腸管を覆う粘液は取り込み抑制に大きく役立っていることが確認できた。

◆ 人体に取り込まれたMNPは、分解されず排泄も困難であるため徐々に蓄積される。将来は、人体での実計測結果、本研究で用いたような高度な培養組織モデル、適切な数理シミュレーションの融合にてその予測性を向上し得ると期待される。

人体と同じく複数種の細胞からなる高度な培養小腸モデル

概要

東京大学大学院工学系研究科の酒井康行教授、チェヒュンジン特任助教、金子昌平大学院生らによる研究グループは、生体を模した高度な培養小腸モデルを用いてマイクロナノプラスチック(MNP)の人体取り込み評価を実施しました。その結果、今まで必ずしも明確ではなかった異なる大きさのMNP粒子の人体への取り込みと小腸のさまざまな細胞の寄与が系統的に明らかになりました。

本成果は、バクテリアと同程度の大きさの粒子取り込みには、生体防御のためのバクテリア認識機構が大きく寄与すること、小腸内表面を覆う粘液は取り込み抑制に大きく役立っていることを示しています。

人体に取り込まれたMNPは、分解されず排泄も難しいため徐々に蓄積されます。長期に渡る人体への影響を予測することは非常に困難ですが、今後、人体での実計測結果、高度な培養組織モデル、適切な数理シミュレーションの融合によりその予測性を向上できると期待されます。

本研究成果は、2024年9月2日付で国際科学雑誌「Nanomaterials」にオンライン掲載されました。

発表内容

プラスチックは現代社会で重要な役割を果たし、私たちの生活に多くの利点をもたらしています。2022年の世界のプラスチック生産量は約4億トンで、毎年増加しています。しかし、劣化しにくくリサイクルが難しいため、マイクロナノプラスチック(MNP)による環境汚染が懸念されています。

MNPは、環境中を経由して人体内にも取り込まれていますが、その取り込みメカニズムは明確ではなく、さらにその後の人体への影響も明らかになっていません。東京大学では日本財団の支援を受けて「FSI海洋プラスチック研究」プロジェクト(代表:東京大学大気海洋研究所・伊藤進一教授)を推進しており、その中で本研究グループは、ヒト培養細胞からなる臓器モデルと数理シミュレーションの融合による次世代の人体影響予想手法の開発を分担しています。本研究では、MNPの人体内への吸収経路の正確な理解を目指し、人体と同じく複数の細胞からなる高度なヒト培養小腸モデルを作成し、さまざまなサイズのMNPの透過や影響を系統的に検討しました。

図1に示すモデルは、三種の細胞―吸収上皮細胞、粘液を分泌する杯細胞、免疫による生体防御のためにバクテリアを認識してあえて取り込むM細胞(注1)を膜型培養器上に共培養したものです。ここに、50nm、100nm、500nmのMNPを曝露しました。すると、比較的小さな50nmと100nmのMNPは、すべての細胞に共通なエンドサイトーシス(注2)により良く取り込まれました。

図1:人体と同じく複数種の細胞からなる高度な培養小腸モデル

一方、500nmと比較的大きな粒子の取り込みには、M細胞の存在が必要であることが示されました。すなわち、生体はMNPの大きさを認識し、細胞間隙を介した非特異的な取り込み、栄養素の取り込みのための共通メカニズムであるエンドサイトーシス、生体防御のためのバクテリア認識・取り込みまで、多様なメカニズムにて人体への取り込みを行うことが、培養モデルを用いた実験で確認できたこととなります。また、杯細胞による粘液は、どの粒径のMNPでも取り込みを大きく抑制していることも、併せて確認できました(図2)。以上の結果から、取り込まれたMNPはおおむね小腸の血管に移行し肝臓を経由して全身に回りますが、バクテリアと同様の大きさの粒子については、M細胞によるバクテリア認識取り込みを介してまずはリンパ管に入り、その後に血液へと移行すると考えられます(図3)。このように、MNPの大きさに応じて取り込み後の体内動態が異なるという知見は、その後の人体影響を予測する上で、極めて重要な知見と言えます。

図2:小腸上皮細胞の共培養モデルを用いた50nm、100nm、500nmマイクロナノプラスチックの透過実験

Caco-2細胞はヒト吸収上皮。HT29-MTX-E12細胞は粘液産生。これら二種の細胞にM細胞を加えた三種の細胞からなる共培養におけるマイクロナノプラスチックの取り込み。

図3:大きさの異なるマイクロナノプラスチックの人体への取り込みと、

血管やリンパ管を介した全身への分布

人体にはバクテリア等を貪食し、活性酸素を使用して分解する機能を有した好中球や単球やマクロファージ(注3)が多量に存在します。しかし、この作用ではMNPは分解されません。MNPは人体からの排泄も難しいため、人体内へ徐々に蓄積されると考えられていることから、今後、長期に渡る蓄積量の緩慢な増加というシナリオに焦点を当てた人体影響予測に関する研究を推進する必要があります。このような長期の人体影響予測は現代の科学をもってしても非常に困難ですが、今後、人体での実計測結果や本研究のような高度な培養組織モデル、適切な数理シミュレーションの融合により、その予測性を向上できると期待しています。

発表者・研究者等情報

東京大学 大学院工学系研究科 化学システム工学専攻

酒井 康行 教授

チェ ヒュンジン 特任助教

金子 昌平 博士課程

論文情報

雑誌名:Nanomaterials

題 名:Size-Dependent Internalization of Microplastics and Nanoplastics Using In Vitro Model of the Human Intestine—Contribution of Each Cell in the Tri-Culture Models

著者名:H. Choi*, S. Kaneko, Y. Suzuki, K. Inamura, M. Nishikawa, Y. Sakai

DOI:10.3390/nano14171435

URL:https://www.mdpi.com/2079-4991/14/17/1435

研究助成

本研究は、東京大学-日本財団 FSI海洋プラスチックごみ対策のための研究プロジェクト(代表:東京大学大気海洋研究所・伊藤進一教授)の一環として実施されました。

用語解説

(注1)M細胞:小腸内腔に到達したリンパ管の末端構造であるパイエル板の表面を覆っている細胞で、バクテリア等、人体が免疫防御の対象とすべきものを取り込む。取り込まれたバクテリアなどは血液でなくリンパ管に入り、全身に回る前に適切な免疫反応が行われることとなる。培養系では、M細胞は吸収上皮細胞を他の免疫系の細胞によって刺激することでその分化が誘導される。

(注2) エンドサイトーシス:細胞外の物質を小胞にくるんで細胞内に取り込むメカニズムであり、分子量の大きな栄養素の取り込みに使用される。すべての細胞に共通に備わっている。

(注3) 好中球、単球やマクロファージ:バクテリア等の異物を取り込み、活性酸素を使って酸化的に分解する機能を持つ白血球の一種。好中球や単球は血液中を循環しており、組織に定着して分化してバクテリア処理能力が高まったものがマクロファージである。

プレスリリース本文:PDFファイル

Nanomaterials:https://www.mdpi.com/2079-4991/14/17/1435

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら

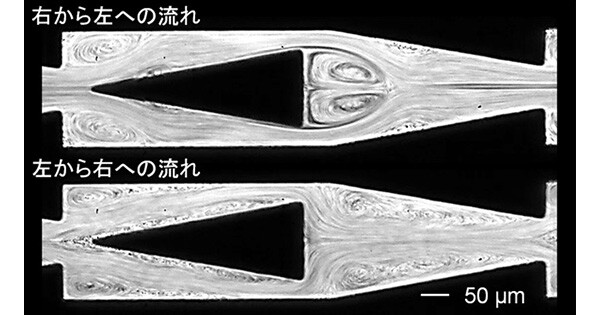

極めて短い時間スケールに、マイクロ渦を作り込む技術の構築に成功! -10,000分の1秒の流れ場を設計する、マイクロ流体工学の“新たな領域”を拓く-

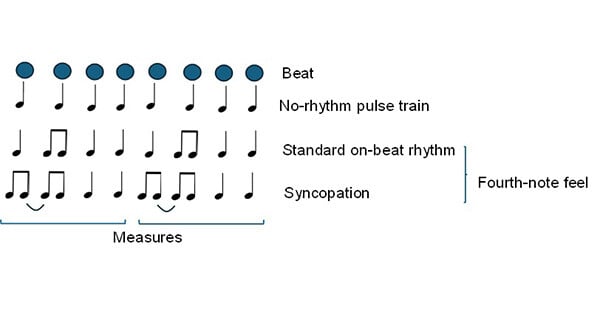

こころのイメージがリズム運動を制御する ―音楽技法を脳のメカニズムから理解―