2020年12月6日、小惑星リュウグウで採取したサンプルを地球に送り届け、小惑星探査機「はやぶさ2」はサンプルリターンミッションを完璧に成し遂げた。そんな「はやぶさ2」のプロジェクトマネージャーを務めるのがJAXA 宇宙科学研究所の津田 雄一 さん。津田さんは東京大学工学部航空宇宙工学科の卒業生。津田さんの学生時代からJAXAでの活躍まで様々なお話を聞いた。

取材時の様子

宇宙への興味、ものづくりへの興味

ケネディー宇宙センターから始まったものづくりへの興味

小学校低学年の時、アメリカのケネディー宇宙センターを見学したことが航空宇宙分野に興味を持ったきっかけです。ちっぽけな人間がたくさん集まって、大きなものを作っている。そんな対比が印象的でした。そこから始まった興味なので、一口に宇宙と言っても星や太陽系、ブラックホールといったものよりも、そういった場所へ行くための乗り物としての宇宙機や、自分の分身となって星々へ行くロボットなどを作りたい。そして、未だ誰も行ったことがないところに行けるなんてすごいといった気持ちから航空宇宙分野への興味が始まりました。

鳥人間、缶サットそしてキューブサット、工学部時代のものづくり

当時の航空宇宙工学科には鳥人間サークル(F-tec)があり、それに参加して人力飛行機を作っていました。大学4年生の時は機体を作り琵琶湖まで持っていったのにもかかわらず台風で大会が中止になってしまい、みんなで悔し泣きをしました。修士1年生の時は同じ機体を少し改良して大会に出場し、当時の東大としては一番良い1,224mという成績で飛行することができました。自分達で作ったものが実世界でちゃんと動くというのは苦しかったけれど楽しい思い出です。

鳥人間の機体

東大で所属していた堀・中須賀研究室はシミュレーションを行う研究がメインで、実際の機体はあまり扱いませんでした。しかし、ハワイのオアフ島で行われた国際学会に行った際に、空き缶サイズの超小型衛星を作ろうという話で盛り上がりました。アメリカの先生が学生でも本当に宇宙に行く人工衛星を作れるんだと一生懸命に言うんです。修士の学生だった私はそんなのはプロがやる世界だと思っていたので半信半疑でしたが、あまりにも情熱的に言うもんだから本当にできるんじゃないかと思わされました。日本にこの話を持ち帰って始まったのが缶サット(350mL缶サイズの超小型人工衛星)の活動でした。

缶サット

缶サット

ハワイの会議では、1年後の会議までにそれぞれが作った缶サットを打ち上げて、地上局からのオペレーションを実演しようということを決めて解散しました。実際には、作ったものをどう打ち上げるのかなど様々な課題があり1年では到底できるはずもないのですが、本当に打ち上げるつもりでいろいろなことをやりました。最終的には高度4㎞程からパラシュートで帰ってくる間に人工衛星に近い活動するものを作ることができ、アメリカの砂漠で趣味でロケットを飛ばしているアマチュアロケットグループの人たちに缶サットを載せて打ち上げてもらいました。

そして、この缶サットの活動がきっかけとなり、今度は一辺10cmの立方体サイズの人工衛星を作り本当に宇宙へ行くプロジェクトが始まりました。これが、キューブサットと呼ばれる超小型人工衛星の始まりです。

キューブサットの写真

博士課程の3年間はキューブサットの活動が本格的になりました。人工衛星を作ること自体は1年半くらいでできるのですが、打ち上げるのはとても大変です。誰かに打ち上げてもらう必要があるので、アメリカへ行ったり、ロシアへ行ったり、研究室の先生や学生が手分けをして打ち上げる方法を探しました。とにかく自分達が作った人工衛星を打ち上げることに時間を費やしていました。3年生になってからはプロジェクトマネージャーを他の人に譲って博士論文を書いていたのですが、最終的には博士課程を卒業した年の6月に遂に私たちの人工衛星が打ち上げられました。

津田 雄一さんのキャリア

はやぶさ、IKAROS、はやぶさ2、JAXAでの活躍

宇宙科学研究所に入ったのは2003年4月でした。「はやぶさ1号機」の打ち上げが5月に予定されていたため相模原には誰もおらず、先生たちもみなロケット発射場のある内之浦(鹿児島県)に行っていました。出張の仕方もわからないのに「来てください」と言われ、内之浦につくと、はやぶさチームに入れられました。ちょうど打ち上げのタイミングから「はやぶさ」に関わることができ、打ち上げられた後は相模原でオペレーションを担当することになりました。

はやぶさ ©JAXA

研究者としては、自分が作った探査機を飛ばしたいと思っており、それが最初に実現できたのがIKAROSです。IKAROSは宇宙空間で大きな膜面を広げて、その膜面に太陽の光を受けて進むというソーラーセイル技術の実証機でした。

そのルーツはたまたま東大でやっていたキューブサットにもあります。東大にいたころ、研究室でやっていたことの柱の1つに風呂敷衛星という宇宙で大風呂敷を広げるミッション構想の研究がありました。大きな風呂敷を広げて太陽電池で発電したり、大面積のアンテナを貼って通信衛星にしたり、軽い割に大面積という特徴をもった宇宙システムができるのではないかというコンセプトです。これを実現するには大きなものをどうやってロケットに搭載するか、どうやって畳むのかといった折り紙の技術が必要です。ソーラーセイルをやりたいと考えていた人たちに、東大にいたころ考えていた折り方を提案しました。宇宙科学研究所にあるいろいろな大きな設備で本格的な試験を行い、IKAROSプロジェクトがたちあがりました。たまたま大学生の時にやっていた折り紙が役立ち面白い縁だと感じました。

IKAROS ©JAXA

IKAROSが打ち上げられたのが2010年でした。同じ年には、「はやぶさ1号機」がトラブルで予定よりも遅れて帰ってきました。日本中がはやぶさフィーバーで盛り上がっており、「はやぶさ」の次の計画である、「はやぶさ2」プロジェクトが進められました。私は技術を取りまとめるリーダーという立場のプロジェクトエンジニアになりました。「はやぶさ2」をどんな形にするのか、どんな軌道で飛ばすのか、どうやって小惑星まで行くのか、どんな観測機器を載せるのかといったことを決めていく役回りです。IKAROSは少数のメンバーで進めていたごく小さなプロジェクトだったので、今回は本格的な組織で、本格的な探査機をつくるという、昔からやりたいと思っていたことをやれるチャンスが「はやぶさ2」で訪れたのです。

はやぶさ2 ©JAXA

「はやぶさ2」は2014年12月に打ち上げられ、開発から本格的なオペレーションへフェーズが変わりました。必要とされる専門性が変わり、プロジェクトを若返らせるという側面も有り、プロジェクトマネージャーをやらないかという話が私のもとへ来ました。探査機全体の技術を一番わかっているのは自分だという自負はあったので、それを活かしなさいということだと思い、プロジェクトマネージャーになりました。

「はやぶさ2」の目標であるリュウグウに実際に行ってみると、ものすごく険しい小惑星でした。そのため、与えられた環境の中で持っているものを最大限発揮してミッションを成功させることが試されました。これは、苦しい挑戦でしたがとてもやりがいがある挑戦でした。

はやぶさ2の運用管制室 ©JAXA

考えてみると、鳥人間や缶サット、キューブサットをやったりと、誰もやったことがないことを、新しく挑戦できる環境の中にいました。その時に仲間づくりがすごく大切だということを感じました。どの挑戦をとっても一人ではできず、10人、 20人と人手が必要です。その人達とどうやって価値観を合わせて一つの目標を決め成功させるのか。このことを通して学ぶことが色々とありました。「はやぶさ2」の場合600人と規模は大きいですが、新しく技術を作っていくとともに、東大の中で自然に学んだチームの作り方を活かせたと思います。

工学部生へ「世界で活躍できる人材になるためには」

誰にも負けない、誰よりもここは専門家だという部分を1つ、できれば2つは作ると良いと思います。それができる環境が東大にはあります。いろいろな調べ物ができる環境、実験環境があり、優秀なスタッフもいます。東大はこのような環境を通じ世界へとつながる入口となっています。この環境を存分に使って、この部分は誰よりも専門家なんだという部分を作ってください。

同時にいろいろな人と関わりを持ち視野を広げてください。いろいろな人と話すと、自分の興味とは違う場所で一生懸命頑張っている人たちがいることに気が付き、自分の新しい興味の発見に繋がったり、自身の今の活動のモチベーションを上げるきっかけになります。そしていろいろな仲間がいるとやはり楽しいのです。

津田先生との集合写真

取材・文責:豊島 慶大、大日 勇海

取材・文責:豊島 慶大、大日 勇海写真提供:津田 雄一 さん、JAXA

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら

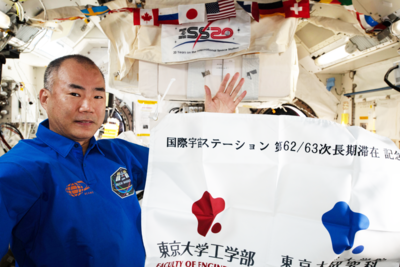

【野口宇宙飛行士】国際宇宙ステーション内で撮影された工学系研究科からの飛行記念品

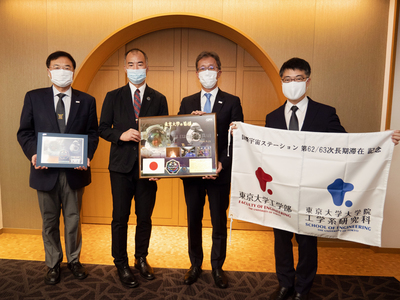

JAXA野口聡一宇宙飛行士が本学を表敬訪問されました