共有

日本人で初めて米国の新型有人宇宙船クルードラゴンに搭乗し、今年の5月に地球へ帰還されたJAXA野口聡一宇宙飛行士が、大久保達也前工学系研究科長・工学部長より託された工学系研究科・工学部の旗を返還するため、2021年9月17日(金)に本学を訪問され、公式飛行記念品返還式と懇談を行いました。

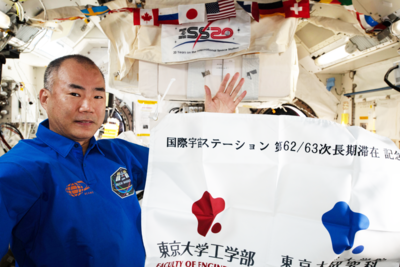

野口宇宙飛行士から手渡された公式飛行記念品と一緒に撮影

野口宇宙飛行士から手渡された公式飛行記念品と一緒に撮影

(左から大久保理事・副学長、野口宇宙飛行士、藤井総長、染谷研究科長)

記念品の一つである宇宙での活動の様子が盛り込まれた記念パネルが藤井輝夫 総長へ、工学系研究科・工学部の旗が宇宙を飛行したことを証明する飛行証明書が大久保達也 理事・副学長へ、最後にメインである国際宇宙ステーション(ISS)での長期滞在の間、野口宇宙飛行士とともに宇宙飛行した工学部・工学系研究科の旗が染谷隆夫 工学系研究科長・工学部長へ手渡されました。

そして、返還式終了後には、衛星の研究や衛星、ロボットなど宇宙で活躍する物体の知能化技術の研究に取り組んでいる工学系航空宇宙工学専攻 中須賀真一 教授を交えて、今回の宇宙飛行に関する懇談を行いましたので、その一部をご紹介します。

藤井総長:今回は、民間企業(スペースX社)によって開発された宇宙船クルードラゴンに搭乗されたかと思います。今までの機体とはどう違いましたか。

藤井輝夫総長

藤井輝夫総長

野口宇宙飛行士:クルードラゴンは従来の航空宇宙産業のイメージと比べて非常にクイックでイノベーティブな会社が開発しているので、従来の機体に比べてもコスト意識が高いことが特徴です。

一つの建屋で設計・開発・製造・運用まで行っているので、大学の研究室のように設計する人と作る人と運用する人が密接にコミュニケーションをとれることが強みだと思います。これは、今までの宇宙産業にはなかったことです。ものづくりの場において、このようなコミュニケーションがとても重要だということは、工学部の方にはよくわかるのではないでしょうか。

野口聡一宇宙飛行士

野口聡一宇宙飛行士

中須賀先生:スペースX社では私の研究室の卒業生が一人働いていて、宇宙船が海上に着陸するときの制御を担当しているんですよ。若い人が多い会社なんですが、それだけではなくNASAやロッキード、ボーイングのOBの方々もたくさん集まっていて、幅広い世代の融合がうまくいっているようです。

中須賀真一教授

中須賀真一教授

野口宇宙飛行士:本当におっしゃる通りです。NASAの大御所の方々が、大学出たての新人エンジニアの方たちと並んで座って、生き生きと働いていらっしゃるんですよ。

藤井総長:多様なバックグラウンドの方が集まっている環境なのですね。

野口宇宙飛行士:そうですね。まさに、ダイバーシティとインクルージョンが体現されていました。

藤井総長:民間企業だと、乗られる方が快適になるようにユーザー視点を汲み取って開発されているのではないかと思っていました。

野口宇宙飛行士:その通りだと思います。あとは、宇宙旅行も含め、新しい顧客をいかに引き寄せていくかをコンセプトとして運用されている点が民間企業ならではだと思いました。

私が地球に戻ってきたときに乗ったカプセルは、宇宙ステーションにドッキングしない代わりに、空を眺めるためのガラスの天窓がついていました。セールスポイントの作り方がとても上手だと思いましたね。そんなことをした宇宙船はいままでないわけです。国際宇宙ステーションには巨大な出窓がありますけど、地球に戻る宇宙飛行士の生命を司る機体に観光客用の窓をつけるという発想はなかったので、その辺りは強烈でした。

藤井総長:今後そういう方向を見据えて進めているんでしょうね。

野口宇宙飛行士:そうですね。そういう意味では、東京大学は若い才能がたくさん集まっていると思うので、その想像力とモチベーションを宇宙の分野にうまく引き入れていけるといいなと思っています。

懇談は10分少々と大変短い時間ではありましたが、野口宇宙飛行士の口から語られる宇宙船開発からスタートアップまでさまざまな話題に、藤井総長はじめ同席者全員がしきりに感心する場面もあり、大変貴重な機会となりました。

関連記事:

国際宇宙ステーション内で撮影された工学系研究科からの飛行記念品

https://www.t.u-tokyo.ac.jp/foe/topics/setnws_202104091347252929251151.html

日仏交流160周年記念シンポジウム ~日仏宇宙協力:宇宙飛行士の視点から~ 9/19(水) 開催報告

https://www.t.u-tokyo.ac.jp/soe/event/setevt_201809212213318240215875.html

本件に関連する記事はこちら