植物に、貝に学ぶ高機能ポリマーの実現を目指して

―世界の科学者が驚愕した研究は“自由”から生まれた―

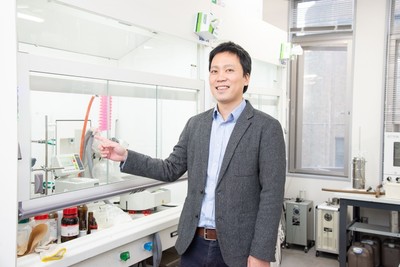

水中で自在にものを接着する高度な接着剤を新しく生物に学んで作り出したい。「バイオミメティック材料の創製」を目指すのがバイオ高分子材料研究室の江島 広貴准教授です。東京大学大学院工学系研究科・工学部の第一線で活躍する若手研究者の皆さんと、染谷 隆夫工学系研究科長が研究の成果と未来、発展のために必要なことについて語り合う対談の第2回は、新しい材料の発見とそれを生み出すことができた環境に迫ります。

偶然から生まれた水中コーティング法

染谷:江島先生は、水の中で接着できる材料を研究されています。まるでコンニャクとコンニャクがくっついてしまうような、不思議な技術でそんなことができるというのは驚異的です。どのような研究からこんなに面白いものが生まれたのか、ぜひ聞かせてください。江島:私はもともと、ものをコーティング、つまり被覆する研究をしています。化学の分野では、真空蒸着や電解メッキ、溶剤コート、スピンコートなどさまざまなコーティングの手法があるのですが、水中に粒子が分散している状態で物質をコーティングするのはとても難しいのです。たとえば、生きた細胞が水中に分散して漂っている状態でそのままコーティングするような手法はなかったのですね。水の中でコーティングをしようとすると、物質が沈殿してしまってコントロールできない。ところが、オーストラリアで研究していた時代に水の中でうまく粒子の表面だけをコーティングできる手法を発見するという大きな感動体験(セレンディピティ)がありました。細胞を生きたままコーティングできる唯一の手法になっています。

私がオーストラリアでポスドクをしていた時代に、コロイド粒子を被覆することに偶然にも成功しました。しかも、「タンニン酸」というポリフェノールと「鉄」を混ぜるという、非常にかんたんなステップで、偶然にも薄膜が堆積するということを見つけたのです。

たとえば、ポリスチレンの粒子が入っている溶液に鉄を入れてただ混ぜて、さらにタンニン酸を入れてまた混ぜるだけ。30秒くらいの簡単なステップで、ラテックスの粒子などをコーティングできます。ポリフェノールの持つ高い付着性によって、粒子の周りだけにフィルムができて、しかも沈殿はまったく生じません。中心になっているポリスチレンの粒子を有機溶媒で溶かすと、後にはコーティング材の中空のカプセルができている。原子間力顕微鏡や電子顕微鏡で見ると、カプセルが潰れた状態になっています。

この成果を科学誌に投稿したところ、いつもはきびしいコメントを査読者からいただくことが多いのですが、「実際にラボで試してみたところ、本当に1回目で5分以内でできた。とても『ユニーク』な素晴らしい方法なのでこれから多くの研究者に使われるだろう」という好意的なコメントをくれました。そしてScience誌に掲載されて、これまで930回ほど世界の研究者から引用されています。

染谷:先生が発見された新しいコーティングの手法が930回も引用されるというのは大変すばらしいことですね。論文を引用されるということは、他の研究者がそれだけ先生の研究に関心を持ったという証です。サイエンス誌の専門家集団が驚愕するような技術であり、しかも再現性が高くて、査読者がすぐ実験できた。これは実はとても珍しいことですし、簡単に再現できるということはこの技術の大きなポテンシャルを示しているわけですね。

お歯黒から、貝から学ぶ接着剤

江島:ここで使った「タンニン酸」というポリフェノールは、普段の生活でも付着しやすいことを日常的に経験できます。赤ワインやコーヒーを飲むと、舌や歯に色がつきますが、これがまさにポリフェノールの高付着性によるもの。「お歯黒」という歯を黒く塗る風習がありますが、これはまさにタンニンを利用していて、審美的な観点に加えて虫歯を予防する効果があったのではないかと言われています。お腹を壊したときにタンニン酸アルブミンという薬を飲むとお腹の中でタンパク質の一種のアルブミンが消化されて、タンニン酸が腸壁に吸着し、腸壁をコーティングすることで腸液の分泌が減って下痢が止まります。フェノール性の官能基は特に付着性が高いのですが、ポリフェノールというと抗酸化性や抗菌性が有名でこれまで高付着性を利用して材料を作るという研究はあまり行われてきませんでした。偶然にも付着性が高い分子に出会って、そこで接着剤の研究をひとつの柱にして、実際の材料に応用したいと考えるようになりました。

染谷:水中でコーティングする技術から、接着剤へと発展していたったのはどのようなきっかけなのでしょうか?

江島:コーティングと接着というのは技術の中でかなり近いところにあるのです。タンニン酸が表面に非常に吸着しやすいということは、水中で接着しやすいということでもあります。貝の接着タンパク質というものがあって、これもポリフェノールの一種でタンニン酸と同じような構造を持っているのですが、水中でも岩にくっついていられる。生きた貝は岩だけでなくテフロンのように普通ならば接着できないような材料までくっつくことができるのです。世の中に万能の接着剤というものはないはずなのですが、貝の足はまるで万能接着剤のようにどんな物質にもくっつくというのが特徴です。こんなことができる理由は、水素結合だけでは説明がつきません。科学的にとても面白いのでぜひ研究していきたいところです。

この面白い貝の特徴に注目して、タンニン酸に含まれるポリフェノール性官能基の合成接着剤を作ろうと考えています。水中の接着というのは難易度が高く、空気中の10分の1ほどの接着強度しか出ません。現状では、アルミロッドを水中でくっつける、という条件で私たちは4.1メガパスカルという非常に高強度な接着を達成しています。

水中接着剤でより安全な手術を実現したい

江島:そこで、「水中で接着が必要になる状況はなんだろう?」といろいろ考えたところ、体の中は湿っているので、医療用だと考えました。お医者さんと話すとみなさん興味を持っていて、たとえば膵臓の手術では膵液の漏れを防ぐためにフィブリン糊という接着剤が使われています。そうした現場では現在のものよりももっと使いやすくて信頼性の高い接着剤が必要とされています。また、「肺瘻(はいろう)」という肺から空気が漏れる合併症でも、接着剤は必要とされています。空気漏れを調べながら同時に穴をふさぐところまでできれば、大きな進歩になります。私たちは最近「ガロール基修飾キトサン」という独自のポリマーを合成し、既存の医療用接着剤の10倍くらいまで接着強度が出ることを確認しています。染谷:医療用、手術用は将来の魅力的なアプリケーションですね。私自身も皮膚に貼り付ける次世代デバイスを研究しています。皮膚に接着する場合でも、汗のように水分があるとどんどんくっつきにくくなってしまいます。私自身の薄いフィルム状のデバイスは、化学的結合がなくてもファンデルワールス力だけでそれなりにきちんとくっついているのですが、化学的な結合でしっかりアンカリングできればより安定です。先生の研究は、体内だけでなく皮膚の上でもとても魅力的ですし、大きなポテンシャルを感じます。

医療で役立つ大発見を生み出した「セレンディピティ」はなぜ起きたのか

染谷:江島先生が経験された思いがけない素晴らしい発見、セレンディピティというのは科学の醍醐味ですね。起きたことは偶然かもしれませんが、実は後から理詰めで考えると、なるべくしてそうなった理由が必ずあります。江島先生にセレンディピティが訪れた背景を考えてみたいと思います。もともと、何を目的にコーティングの研究をされようとしていたのでしょうか?江島:オーストラリアにいたとき、「レイヤーバイレイヤー法」という何回もコーティングの手順を繰り返して粒子の表面にポリマーを積層して、機能性の微粒子を作るという実験を行っていました。この実験では、コロイド粒子を1層積層したら余分なポリマーを洗い落として、そして次のポリマーを積層して……とまる1日くらいかけて何ステップも同じ操作を繰り返さなくてはなりません。そのような日々の中で、たまたま実験室にあったタンニン酸と鉄イオンをレイヤーバイレイヤー法で積層しようとしたところ、1ステップで簡単にコーティングできるという現象がみつかったのです。それが面白くて研究テーマを変更しました。

染谷:多くの人が苦労して、何ステップもコーティングの手順を繰り返していたところ、驚くほど簡単な1ステップの手順が見つかった。それほど簡単なことならば、今まで別の人が誰かやっていても不思議ではないとも思われますが、実際には誰もやっていなかった。なぜ先生はそこに気がついて取り組めたのでしょうか?

江島:粒子に対するレイヤーバイレイヤー法は既に確立されたプロセスなので、1ステップ法を試そうという人がいなかったのかもしれません。レイヤーバイレイヤー法は時間がかかり、何度も遠心・再分散の工程を経るので生きた細胞に適用しようとするとその過程で細胞が死んでしまうという問題もあります。

また通常は、タンニン酸と鉄を濃い濃度で混ぜると沈殿してしまいます。ある程度、薄い濃度にすると、タンニン酸は他にはない、非常に表面に吸着しやすい性質を発揮します。濃度条件を細かく厳密に調べたことがポイントだったと思います。

染谷:すると、これまで先生と同じ領域で研究していた人たちは、「従来の方法では時間がかかりすぎて、細胞のコーティングはできないだろう」「普通ならば沈殿するはずだ」というように1ステップ法を探し出そうという考え方をしていなかったかもしれない。そこで先生が注意深く材料を混ぜてみたところ、沈殿しない組み合わせを発見された。

江島:実験で原子間力顕微鏡や電子顕微鏡を日常的に使っていて、表面に薄膜が残るということに気が付きやすい研究環境もあったかもしれないですね。

染谷:研究設備が充実していたおかげで、発見に気が付きやすかった?

江島:はい。私が滞在していたオーストラリアのメルボルン大学も東大も研究設備は世界トップレベルだと思います。それに加えて、思いついたアイディアをすぐに試してみることができる環境も大切だと思っています。例えばメルボルン大学では、いくつかの研究室が共同で使っているコーヒールームがあり、そこで学生、ポスドク、教授が対等にコーヒーを飲みながら気軽にお互いの研究の話ができました。そこでの会話がきっかけで、隣の研究室に実験装置を借りにいったり、「ちょっと試してみよう」と共同研究を始めたりできる環境がありました。教授に言われたからやる、ではなくてみな楽しんで研究していたと思います。

染谷:たしかに、世界を見ても、東大は屈指の研究設備を持っています。ただ、研究設備はもちろん必要なものではありますが、設備というのは競争があって研究をスピードアップするときに威力を発揮するもの。大学の醍醐味はゼロから一を生み出すことにあって、その場合は設備よりも新しいものの考え方をぶつけあえることが大切です。そのためには、ダイバーシティや多様な考え方、自由など人的な環境がとても大事になります。

先生がオーストラリアで経験されたという、フラットな関係は自由に議論するための基本ですよね。学生さんが教員に対して敬意を持ってくれるのは貴重なことですが、一方で、無批判に教員の言ったことを受け止められてしまうと発展性がなくなってしまう。「それって本当?」という批判的精神を相手の立場によらず言うことができると、同じ価値観を共有するだけではなくて新しいものが生まれます。どんな研究環境だったのか、もう少し詳しく聞かせてください。

江島:まず、国籍の多様性に驚きました。オーストラリアだけでなく欧州、北米、南米、アフリカ、アジア圏の出身者がいました。教授もおそらく意識的にさまざまな国から受け入れていたのだと思います。それにオーストラリアは、女性の博士課程の学生が多く、私がいた分野ではどのラボでも半分は女性と聞きました。国籍とジェンダーがとても分散していて、それが良い雰囲気を生んでいると感じました。

染谷:皆が同じことばかり考えてしまうと研究の発展性がなくなってしまうので、研究者の個性を広げるということもとても大切ですね。東大の博士課程は、現在でも留学生比率が50%と全体的には国際化が進んでいると思います。ただ、日本人の博士課程研究者の女性比率となると、海外ほど高くないですね。オーストラリアに比べると国籍もまだ偏っていて、国籍、地理的ダイバーシティをさらに広げていくことが課題ですね。

江島:私自身は、東大出身で東大に愛着があって、素晴らしい環境だと思っています。学生時代に梅澤喜夫先生の研究室で研究の自由ということを肌身で感じたおかげで「将来大学で研究したいと」いう思いが固まりました。梅澤先生をはじめとする恩師達との出会いがあって研究の道に入ってきたと思います。

染谷:研究の自由というのは、研究者が好きなようにできるということ。そのためには多様な分野でも好きにできるように、非常にきめ細やかな環境づくりをしなくてはなりません。梅澤先生からどのような教えを受けられたのでしょうか?

江島:梅澤先生は「大学というのは、常に勉強・研究したい人に開かれていなくてはいけない」というポリシーをお持ちでした。「好きな研究を自由にできるというのはとても贅沢なことで、研究をしたい人は全力でサポートするし、やりたくないならやらなくてよい」というスタンスでした。ある時、年末年始に図書館が閉館することになったときには「大学の図書館はいつでも開かれていて欲しい」とおっしゃっていたのを思い出します。大学の研究者というのは格好いいなと思いました。

染谷:研究者の自立性、主体性を重んじていらしたわけですね。それはいつでも新しいものを生み出す原動力ですね。梅澤先生が素晴らしい教育者であったことが、今のお話だけでもわかります。自由にやってもらうというのは実はとても大変なことです。振り返ってみると、私の恩師もそうでしたが、自由に研究できるための環境整備をしてくださっていたのだと思っています。江島先生の「セレンディピティ」の背景には、梅澤先生の元で研究の自由というものを肌で感じられたことと、オーストラリアでのダイバーシティある環境の経験、その2つがあったわけですね。

次のセレンディピティへ

染谷:今では、江島先生ご自身が研究室を率いる立場となっているわけです。これから若手研究者が自由に研究を進めることができるように、工学系研究科がサポートできるのはどのような部分があると思われますか?江島:すでにさまざまなサポートを受けていると思っていますが、あえていうならば、東大は総合大学で色々な分野のすごい先生がいるので、特に他部局の先生ともっと知り合う機会があるとよいなと思っています。例えば、医工連携のような部局間連携を促進していただけると大変ありがたいと思っています。

染谷:分野連携は現在やっていることの規模を拡大しつつ、全員参加型で連携を促進できるよう目指したいですね。分野連携の課題というと、シンポジウムをひらいて皆で話しておしまい、になりがちです。講演を聞いて感動しておしまいではなく、「いいな」と思った同士で出会って、お互いに巻き込まれていくための仕組みづくりが必要です。江島先生のように連携に前向きな先生方が次のステップに移って、どんどん巻き込まれていく仕組みづくりをぜひ実現したいですね。

コロナ禍で人と人の出会いが減っていく難しさはありますが、一方でオンラインを活用して気軽に会うこともできます。シンポジウムの後に引き続きスモールグループでディスカッションすることもできる。さまざまなツールを駆使して、意気投合したらそれから対面で会い、フィジカルに実験を進める。一方的なウェビナーで終わらずに、皆が巻き込まれて研究が拡大していくような仕組みを作っていきたいと思います。

江島先生の魅力的な材料が、そうした医工連携のつながりの中から発展して1日も早く世の中で活躍するように願っています。

Profile

江島 広貴准教授

私立海城中学校(東京都)出身、私立海城高等学校(東京都)出身

聞き手:研究科長 染谷 隆夫教授

東京学芸大学附属竹早中学校(東京都)出身、東京学芸大学附属高等学校(東京都)出身

※所属や職位の情報は全て取材時点での内容です。

江島 広貴准教授

私立海城中学校(東京都)出身、私立海城高等学校(東京都)出身

聞き手:研究科長 染谷 隆夫教授

東京学芸大学附属竹早中学校(東京都)出身、東京学芸大学附属高等学校(東京都)出身

※所属や職位の情報は全て取材時点での内容です。

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら

【第4回 インタビュー】 バイオエンジニアリング専攻 安楽 泰孝先生

【第4回 インタビュー】 バイオエンジニアリング専攻 安楽 泰孝先生

2021/02/14

中学校・高校 講演:郁文館夢学園

中学校・高校 講演:郁文館夢学園

2024/06/19

【第8回 インタビュー】総合研究機構/バイオエンジニアリング専攻/化学システム工学専攻 太田 誠一先生

【第8回 インタビュー】総合研究機構/バイオエンジニアリング専攻/化学システム工学専攻 太田 誠一先生

2021/10/18