発表のポイント

◆ 従来、コンクリート構造物がCO2と反応して炭酸カルシウムを生成することは明らかでしたが、この反応によるコンクリート内部のpH低下が鉄筋の腐食を引き起こすという点に重きが置かれ、研究が進められていました。◆ 今回、これまでの日本国内のセメント生産量に関する資料等の統計データから、コンクリート構造物の量と寿命、最終処分形態を推定しました。さらに、日本での設計特性を反映した建物種類ごとの表面積と体積比をとりまとめ、各種建築構造物の有する全表面積を推定し、その表面に対してCO2がどの程度固定されたかを初めて明らかにしました。

◆ 今回の結果から、近年では年あたりでセメントの生産時に石灰石の分解により生じたCO2の約14%が固定化されており、全体として約140万トンのCO2が固定されてきたことが明らかになりました。本研究成果は、今後の建設材料のライフサイクル全体を考えた材料設計やコンクリート分野のカーボンニュートラルにおいて貢献が期待されます。

コンクリート系建造物のライフサイクルとCO2

概要

東京大学大学院工学系研究科の丸山一平教授、澤大幹特任研究員、山下奈穂特任助教、同大学先端科学技術研究センターの醍醐市朗准教授、名古屋大学大学院環境学研究科の谷川寛樹教授らの研究チームは、日本国内で過去に建築構造物や土木構造物の製造時に排出されたCO2の総量を計算するとともに、供用中に炭酸化反応として固定されたCO2の総量を、建物の寿命、形状、仕上材の影響、解体後の措置などを考慮して計算しました。その結果、セメント製造時に石灰岩からカルシウムを取り出す過程で排出されたCO2のうち、約14%が供用中に炭酸カルシウムに戻って固定されることがわかりました。

今回開発した予測手法を用いることで、将来的にコンクリート分野がカーボンニュートラルを目指す際、CO2の固定をどのように評価すればよいかを明らかにし、戦略立案に役立つことが期待されます。

発表内容

現在、世界では年間45億トン(2015年時点)のセメントが生産されており、1トンのセメントを製造する際に約800kgのCO2が排出されています。このうち約60%がカルシウムを得るための炭酸カルシウムの分解によるもので、その他が輸送や焼成に関わる燃料によるものです。これまでの人類の活動に伴うCO2排出量のうち、5~8%がセメント生産によるものとされており、環境への影響が大きいと考えられています。一方で、コンクリートは工業用水の次に多く利用されている工業材料であり、社会を作る上でかけがえのない材料です。この観点から、コンクリートセクターでは、カーボンニュートラルへの移行が必要不可欠とされており、多くの研究開発が行われています。

従来、鉄筋コンクリート構造物においては、空気中のCO2とコンクリートの構成成分が反応して、炭酸カルシウムを生成する「中性化現象」が大きな問題とされてきました。この現象は、コンクリート内部の微細な空隙中に存在するpHを低下させ、構造物の耐久性に影響を与えます。1928年、東京大学建築学専攻の内田祥三博士と濱田稔博士が、世界に先駆けて、この中性化現象は拡散に律速されて進行するという法則を見出しました(関連情報[1])。近年まで、この中性化現象は鉄筋コンクリートの性能を劣化させる要因として捉えられてきました。しかし、昨今のCO2排出の観点では、中性化現象を通じてコンクリート構造物中にCO2を固定することができるという点が注目され、議論されることが増えてきました。

すなわち、セメント製造に伴うCO2排出量に対応するオフセットの一部として捉える考え方です。2024年には、環境省が環境配慮型コンクリートによる吸収量(CO2固定量)を世界で初めて算定し、その結果として17トンを計上しています(関連情報[2])。本研究は、コンクリートが空気中のCO2を吸収し固定するという考え方に沿って、その総量を求める手法を開発する目的で行われたものです。

本研究では、日本国内のセメント生産量に関する資料、コンクリート構造物の廃棄物データ、建築構造物の床面積などの過去の実績をもとに、コンクリートで作られるさまざまな種類の構造物の年代ごとの製造量とその寿命を推定して、コンクリートがどの程度の年数使用されてきたかを明らかにしました。図1はコンクリートの生産量と廃棄(除却)量を示したものです。

図1:コンクリートの生産量(左)とコンクリートの除却量(右)

一方、耐震国である我が国は、他国とは異なる構造設計を行っており、その点を評価に組み込む必要がありました。代表的な構造物における建物表面積と体積の比率や表面における状態について整理しました(図2)。

図2:各種構造物の表面―体積比率と各国の研究との比較

以上を踏まえ、それぞれの条件でコンクリート構造物の表面からどの程度炭酸化が進行し、CO2が固定されるかを推定しました。その結果を図3に示します。現在までに、セメント製造における石灰石の分解で算出されたCO2量は約1800万トン、製造全体では約3000万トンのCO2が排出されてきており、製造した構造物と解体後のプロセスで固定化されたCO2は約140万トンとなることがわかりました。年あたりで考えると、近年では、その年の生産時に排出するCO2量に対して約14%が固定されていることがわかりました。

図3:年あたりのCO2固定量(左)とCO2固定総量の推移(右)

研究チームは今後、これらのモデルを用いて、カーボンニュートラル化を目指してセメントのクリンカー比率(注1)を減らした場合や、セメント代替材料の開発がCO2固定量に及ぼす影響評価、そして他国の研究チームとの共同により、アジア地域のCO2固定量評価に取り組みたいと考えています。

〇関連情報:

[1]内田祥三、濱田稔:鋼及コンクリートの耐久性試験、建築雑誌、516号、pp.1287-1303, 1928

[2]環境省、2022年度の我が国の温室効果ガス排出・吸収量についてhttps://www.env.go.jp/press/press_03046.html, 2024.12.22.確認

発表者・研究者等情報

東京大学

大学院工学系研究科

丸山 一平 教授

澤 大幹 特任研究員

山下 奈穂 特任助教

先端科学技術研究センター

醍醐 市朗 准教授

名古屋大学

大学院環境学研究科

谷川 寛樹 教授

論文情報

雑誌名:Journal of Cleaner Production

題 名:CO2 uptake estimation in Japan's cement lifecycle

著者名:Daiki Sawa, Naho Yamashita, Hiroki Tanikawa, Ichiro Daigo, Ippei Maruyama*

DOI:10.1016/j.jclepro.2024.144542

URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965262403991X

研究助成

本研究の一部は、環境省・(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(JPMEERF20S11816)の支援により実施されました。

用語解説

(注1)クリンカー比率:

コンクリートに用いる接着剤の機能を有する結合材のうち、ポルトランドセメントの占める割合のこと。

プレスリリース本文:PDFファイル

Journal of Cleaner Production:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965262403991X

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら

廃コンクリートとCO2からできるカルシウムカーボネートコンクリートブロックの製造技術を開発

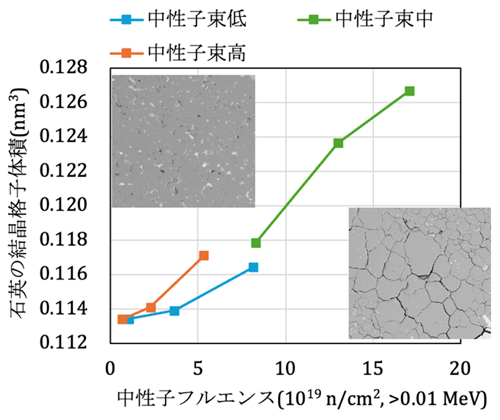

世界初!中性子による岩石膨張の線量率効果を確認 ―原子力発電所の長期運転安全評価への貢献―