共有

国立大学法人東京大学大学院工学系研究科(研究科長:染谷隆夫)は、株式会社竹中工務店(社長:佐々木正人)とサステナブルなまちづくりをテーマとする社会的課題の解決と産業の発展に寄与する共同研究を目的とした社会連携講座※1「サステナブルなまちの創生」開設の契約を、2022年3月25日に締結しました。

本講座は、東京大学の卓越した学術的知見・技術と竹中工務店の技術・ノウハウに裏付けられた豊富なまちづくりの実績というお互いの強みを連携して行う共同研究です。技術分野における相互の知的・人的・物的資源の交流や、共同研究開発活動の推進による新しい価値の創造を図ります。

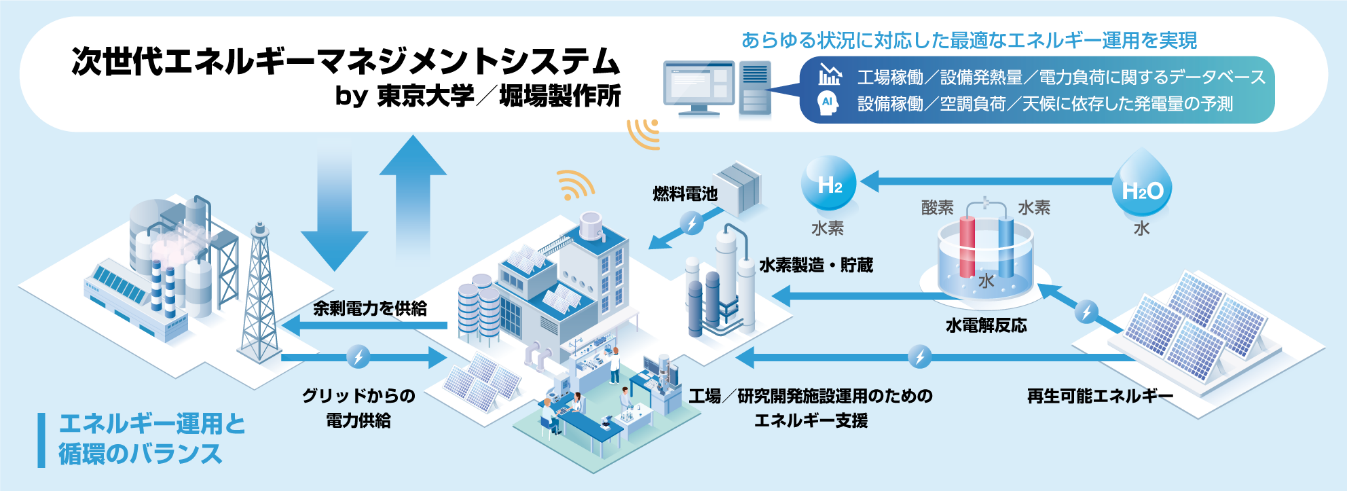

連携を通じて、省エネ推進や再生可能エネルギー活用による脱炭素化、災害リスクに対するレジリエンス強化、サーキュラーエコノミーによる農村・郊外・都市の連携強化を図ることで、まちづくりのあるべき姿を描くとともに、その実現に向けた技術・事業・サービスの開発に取り組んでいきます。

また、社会実装したまちづくりが適切な方向に進んでいるかどうか判断するための、まちづくりの評価メカニズムの構築を目指します。

※1公益性の高い研究課題について、東京大学と企業等が共同研究を行うものであり、東京大学と企業等との契約に基づいて企業等が負担する共同研究経費によって運営される。包括的な社会課題テーマのもと、従来、自然発生的であった企業と各研究者との共同研究で限界のあった異分野の研究者との連携や、複数の研究者とチーム結成が可能になる。

1.社会連携講座設立の目的

都市部における脱炭素・資源循環の活性化のために、建物・まちの空間構成の計画具現化、現状の建物、建物群、街区の脱炭素・資源循環を評価する手法の確立を目指した研究を行います。技術調査、コンセプト立案、都市・街区LCA評価モデル設計・事例調査を通じて、まちの中での拠点施設(建物群+周辺地域)のエネルギー・資源循環・コミュニティ・経済的影響を評価するためのモデルを開発します。

また、評価モデルの有効性を実証するために自治体、地域コミュニティ、地場企業との協創関係の構築を進め、「サステナブルなまち」コンセプトの啓蒙と普及を図ります。これらの活動を通じて、「サステナブルなまち」の実現に資する人材を育成します。

2.社会連携講座の概要

【設置期間】2022年4月1日 から 2025年3月31日(3年間)

【代表教員】浅見 泰司(東京大学大学院工学系研究科 都市工学専攻 教授)

浅見教授が、本社会連携講座の特任教授を兼務します。

【研究の方向性】

・「サステナブルなまち」づくりのための活動を工学、社会学、経済学、心理学等の知見を融合して設計します。

・「サステナブルなまち」のコンセプトと、それを実現するための活動を社会に対して広く啓蒙するための手法を設計します。

【期待される成果】

・エネルギー・資源循環・経済的影響の有効な評価手法の開発、評価手法を実証するための場の獲得を通じて、自治体・地域コミュニティ・地場産業との連携が強化され、「サステナブルなまち」のコンセプトが社会全体に浸透します。

・この結果として、都市部における脱炭素・資源循環の流れが加速するとともに、これを支える人材を輩出することが期待されます。

【連携事項】

1.共同で取り組む研究テーマの効果的な選定・実施及び、竹中工務店の各部門と東京大学の各研究室との間における研究活動の効率的な遂行に資する情報共有の促進、継続的な人材交流・意見交換会の開催本件に関連する記事はこちら