干ばつが地球温暖化の影響により今後どのように変化していくかについての知見は、地球温暖化に対する長期的な対策を検討するために重要な判断材料となります。特に水資源や農業、エネルギー分野においては、従来の統計値や経験が適用できなくなってしまう時期を把握しておくことが非常に重要です。そこで、国立環境研究所、東京大学、韓国科学技術院などの国際研究チームは、数値モデルを用いて河川流量の全球将来予測データを解析し、干ばつが発生する頻度を調査することで、過去最大を超える干ばつが何年も継続して起こるようになる、つまりこれまでの「異常」が常態化してしまう時期を、世界で初めて推定しました。

私たちのグループの研究結果によると、地中海沿岸域や南米南部など特定の地域では、今世紀の前半もしくは半ば頃までに、過去最大の干ばつを少なくとも5年以上継続して超える時期を迎え、「これまでの異常」が珍しいものではなくなる可能性が高いことがわかりました。また、温室効果ガスの排出削減を強く進めた場合でも、今後数十年のうちにそのような記録超えが常態的になる地域が複数あることが示唆されています。一方で、温室効果ガスの排出削減を進めた方が、継続的な記録超えを迎える時期が遅くなる、もしくは継続時間が短くなることも示されました。これらの結果は、脱炭素社会の実現に向けた緩和策推進の重要性とともに、特定の地域では今後数十年程度の間に適応策を効率的かつ迅速に進める必要があることを示しています。

本研究の成果は、2022年6月28日付で学術誌Nature Communicationsに掲載されました。

1.研究の背景と目的

地球温暖化に伴い、世界の複数の地域で干ばつの激化や高頻度化が危惧されています。干ばつは、水資源や農業、エネルギーなど様々な分野に直接的または間接的に影響を及ぼすため、その将来変化の把握は重要課題と言えます。その一方で、地域によっては干ばつの減少が予測されている場所もあるため、温暖化影響の地域格差という観点から、干ばつの長期的変化に関して、より多角的な知見が求められています。例えば、水分野では、既存の水資源管理インフラやその運用がこれまでの統計や経験に基づいており、かつ、その更新には長い時間を要する傾向にあります。このため、気候変動への適応策を検討するためには、「前代未聞」と呼ばれるような大きな干ばつが、いつ頃に頻発するようになるのかを把握することが重要です。気温や降水量に関しては、過去の観測値を上回るようになる時期を推定した研究例が多数ありますが、河川水など地表にある水の干ばつについては、これまで経験したことのない状態が何年も継続するようになる時期を特定した研究はこれまでありませんでした。そこで私たちの国際研究グループは、水資源分野の温暖化適応策検討への貢献を目指し、干ばつの激化についての推計に取り組みました。

2.研究の手法

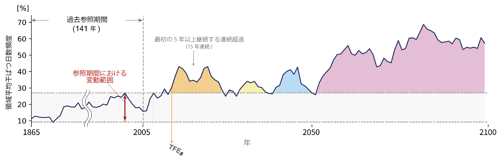

本研究では河川流量の変化に注目し、年間干ばつ日数の将来変化を調べました。私たちの研究では、「それぞれの領域での干ばつ頻度が過去の参照期間(1865-2005年)の最大値を継続して何年も超過するようになる最初のタイミング(TFE:Time of First Emergence of consecutive unprecedented drought)」を、「これまでの異常が常態化してしまう時期」と定義しました(図1)。例えば、「過去最大の干ばつ頻度を少なくとも5年以上継続して超える時期」をTFE5と表記します。論文では流域を元に定めた全球59地域について、複数の最低超過継続期間を設定し、各地域のTFEを推定しました。解析には、温暖化影響評価モデル比較プロジェクトにおいて私たちを含む世界の研究グループが計算した水文シミュレーションデータセットを用い、1861年から2099年の全球河川流量データを解析しています。ここでは、それぞれ4つの気候モデルの将来気候予測を入力データに用いて計算した、5つの全球水モデルの将来予測データを用いています。可能な限りの温暖化対策を施した場合の脱炭素社会実現シナリオ(RCP2.6※1)と、CO2排出削減などの温暖化対策を今以上に施さなかった場合の地球温暖化進行シナリオ(RCP8.5)の2種類の温暖化シナリオについて調べ、温暖化対策の選択による結果の違いを評価しました。

3.研究結果と考察

3.1 温暖化影響の地域間格差とTFE

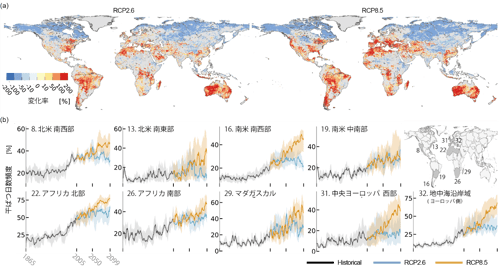

私たちの将来予測の結果は、温暖化影響の強さとその時間発展の速さに顕著な地域差があることを示しています。図2(a)は今世紀の半ば頃における干ばつ頻度の変化率を示し、赤色が濃い地域ほど干ばつ頻度の増加が多いことを示しています。今世紀の半ば頃にRCP2.6とRCP8.5シナリオで、それぞれ全球陸域の25%と28%で干ばつ頻度が統計的有意に増加すると予測され、地域によっては頻度が2倍以上に増加しています。いずれのシナリオにおいても、地中海沿岸域、南米の南部と中部、オーストラリアなどが頻度増加のホットスポット地域として確認できます。図2(b)に示す干ばつ頻度の時系列変化からも、こうした地域では干ばつ頻度が着実な増加を見せ、今世紀半ば時点ですでに過去の参照期間と比較して顕著に大きな値をとっていることがわかります。

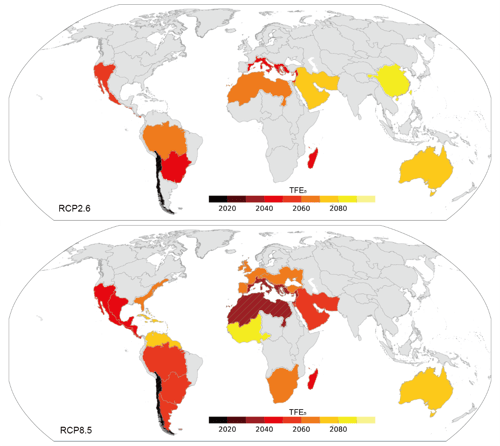

図3はシナリオごとに推定されたTFE5の全球分布です。暖色が濃いほど早期にTFE5を迎えることを示しており、ここでは2100年までにTFE5を迎えることが有意な地域のみに着色しています。私たちの解析の結果、RCP8.5シナリオにおいては今世紀のうちに全59地域中の18地域でTFE5が検出されました。温暖化緩和策の推進を想定したRCP2.6シナリオでも、11地域で今世紀中にTFE5が検出される結果となりました。さらに重要なことに、7地域(RCP8.5)と5地域(RCP2.6)では、今後30年程度のうちにTFE5に達する予測となっています。特に南米南西部、地中海ヨーロッパおよび北アフリカでは、どちらのシナリオでも特に早期のTFE5の値をとりました。一方、TFE5の推定結果に見るシナリオ間の違いは、総じて2つの温暖化経路の選択がTFE5の時期やその確信度に大きな違いをもたらすことを示しています(図3)。つまり、脱炭素社会の実現(RCP2.6)が未曾有の干ばつ状態の発生確率を低く抑える、もしくはその発生を遅らせるために重要であることも示されました。

4.まとめと今後の展望

本研究では、将来的な干ばつの時系列変化を参照期間の最大値と比較することで、干ばつの激化によりこれまでの「異常」が常態化し、経験したことがない状態に達する時期を推定することに世界で初めて成功しました。その時期には大きな地域差があることが示され、地域によってはその時期が今後30年から50年くらいの時間スケールであると予測されました。今回TFEが検出された地域では、効率的かつ迅速に適応策を推し進める必要があります。 図1 TFE (The Time of the First Emergence of regional unprecedented drought condition)の概念図。本研究では、過去141年間(1865-2005)の最大値を、干ばつ頻度の領域平均値が、一定期間継続的に超過し続ける時期の初めの年をTFEと呼ぶ。「過去最大の干ばつ頻度を少なくともX年以上継続して超える時期」をTFExと表記し、この図では5年以上連続超過の場合にあたるTFE5について例示する。

図1 TFE (The Time of the First Emergence of regional unprecedented drought condition)の概念図。本研究では、過去141年間(1865-2005)の最大値を、干ばつ頻度の領域平均値が、一定期間継続的に超過し続ける時期の初めの年をTFEと呼ぶ。「過去最大の干ばつ頻度を少なくともX年以上継続して超える時期」をTFExと表記し、この図では5年以上連続超過の場合にあたるTFE5について例示する。 図2 (a)干ばつ頻度変化の将来予測。脱炭素社会実現シナリオ(RCP2.6)と温暖化進行シナリオ(RCP8.5)における今世紀中期(2036-2065年)における干ばつ変化率(1971-2005年比[%])の空間分布。統計的に有意な変化のみが色で示されている。(b) 1865年以降の領域平均干ばつ頻度の時系列。2005年以降はRCP2.6(青線)とRCP8.5(赤線)を想定した結果を示す。実線は複数モデル結果の中央値、シェードは複数モデルの予測幅(四分位範囲)で不確実性を示す。

図2 (a)干ばつ頻度変化の将来予測。脱炭素社会実現シナリオ(RCP2.6)と温暖化進行シナリオ(RCP8.5)における今世紀中期(2036-2065年)における干ばつ変化率(1971-2005年比[%])の空間分布。統計的に有意な変化のみが色で示されている。(b) 1865年以降の領域平均干ばつ頻度の時系列。2005年以降はRCP2.6(青線)とRCP8.5(赤線)を想定した結果を示す。実線は複数モデル結果の中央値、シェードは複数モデルの予測幅(四分位範囲)で不確実性を示す。 図3 気候変動に伴う干ばつの高頻度化および長期化により、領域の干ばつ頻度が5年以上連続して過去最大値を超える時期(TFE5: Time of the First Emergence of consecutive unprecedented regional drought conditions consecutively longer than five years)。 (上)RCP2.6および(下)RCP8.5の結果。複数モデルによって得られたTFE5予測の中央値を示す。モデル予測の不確実性幅を考慮し、±5%の有意範囲で今世紀末までにTFE5を迎える地域についてのみ色で示す。

図3 気候変動に伴う干ばつの高頻度化および長期化により、領域の干ばつ頻度が5年以上連続して過去最大値を超える時期(TFE5: Time of the First Emergence of consecutive unprecedented regional drought conditions consecutively longer than five years)。 (上)RCP2.6および(下)RCP8.5の結果。複数モデルによって得られたTFE5予測の中央値を示す。モデル予測の不確実性幅を考慮し、±5%の有意範囲で今世紀末までにTFE5を迎える地域についてのみ色で示す。

5.注釈

※1:代表濃度経路シナリオ(Representative Concentration Pathways)。RCP2.6とRCP8.5は工業化以前と比較して放射強制力が21世紀末までに2.6W/m2および8.5W/m2の数値に上昇するというシナリオ。

6.研究助成

本研究は、文部科学省の「統合的気候モデル高度化研究プログラム」(JPMXD0717935457, JPMXD0717935715)、国立環境研究所「脱炭素・持続社会研究プログラム」および「気候変動適応研究プログラム」の支援を受けて実施されました。

7.発表論文

【タイトル】

The timing of unprecedented hydrological drought under climate change

【著者】

Yusuke Satoh1,2,3, Kei Yoshimura4, Yadu Pokhrel5, Hyungjun Kim2,4,6, Hideo Shiogama1, Tokuta Yokohata1, Naota Hanasaki1, Yoshihide Wada3,7, Peter Burek3, Edward Byers3, Hannes Müller Schmied8,9, Dieter Gerten10,11, Sebastian Ostberg10, Simon N. Gosling12, Julien Eric Stanslas Boulange1, and Taikan Oki13

1: 国立環境研究所

2: 韓国科学技術院 (未来戦略大学院)

3: 国際応用システム研究所

4: 東京大学生産技術研究所

5: ミシガン州立大学

6: 韓国科学技術院 (環境工学科)

7: ユトレヒト大学

8: フランクフルト大学

9: ゼンケンベルク-ライプニッツ生物多様性・気候研究所

10: ポツダム気候影響研究所

11: フンボルト大学

12: ノッティンガム大学

13: 東京大学大学院工学系研究科

【雑誌】

Nature Communications

【DOI】

10.1038/s41467-022-30729-2

【URL】

https://www.nature.com/articles/s41467-022-30729-2

プレスリリース本文:PDFファイル

Nature Communications:https://www.nature.com/articles/s41467-022-30729-2

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら

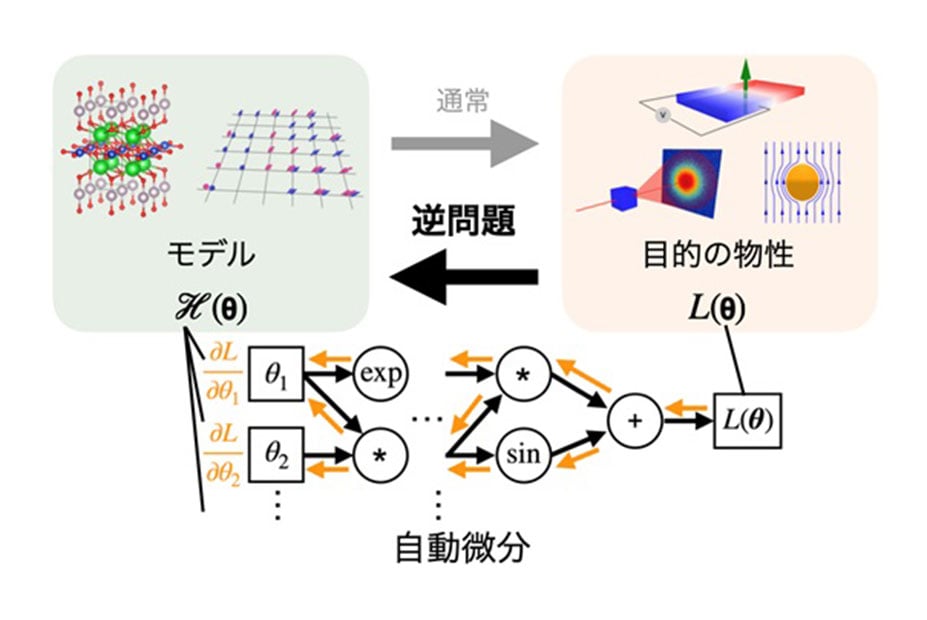

狙った物性を示す物質を自動設計する理論手法を開発 ―ホールセンサーや太陽光発電の性能向上に応用―

鉄シリコン化合物における新しいトポロジカル表面状態 -ありふれた元素を用いたスピントロニクス機能の実現-