・避難所が抱える大きな問題点

自然災害の多発国である日本。地震や豪雨などの天災は毎年のように発生しており、いつ、どこで、誰が被災者になってもおかしくない状況だ。昨年(2020年)は、7月に九州、中部、東北地方など広範な地域で集中豪雨が発生。熊本県を中心に大きな被害を出したのはまだ記憶に新しい。

災害発生時、自宅に戻れなくなった時などに身を寄せるのが地域の避難所であるが、慣れない環境、強いストレスや不安の中で、特に高齢者などは体調を崩しやすいという問題がある。さらに新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の脅威が深刻な昨今、クラスターの発生を抑えるための対策も欠かせない。

どうすれば、感染症のリスクを減らしつつ、被災者の健康を見守ることができるのか。大規模災害の発生時には人手も限られるため、なるべく医療従事者の負担が小さいソリューションが求められている。

東京大学染谷研究室、長崎リハビリテーション病院、サイントル株式会社は共同で、この実現に向けた取り組みを進めてきた。その一環として、2020年12月26日~27日の2日間、東大・御殿下体育館を避難所に見立てた実証試験を実施。現場環境での運用を想定し、3種類のセンサーを活用したシステムの検証を行った。

<実証試験が行われた御殿下体育館。こういった体育館は、実際に避難所として使われることも多い>

プロジェクトを主導する染谷研究室の染谷隆夫教授によれば、今回の試験の大きな狙いは、「長崎モデル」の実証にあるという。

染谷教授は、「これまでの医療では、病院におけるバイタルサイン(脈拍、血圧、呼吸、体温等の生体情報)の変化の観察に重点が置かれていて、普段の生活における活動情報については、ほとんど利用されてこなかった。そのため、普段の活動に関するデータを計測し、蓄積するという努力もあまり行われてこなかった」と述べる。

だが、社会の高齢化が進むにつれて、日常生活におけるデータの重要性が見直されつつある。高齢者は、加齢による体力の低下などで社会活動への参加が減ってくると、それによってさらに体力が低下するという悪循環になりやすい。もし、日常生活での活動量もモニターし、兆候を早めに察知できれば、これを予防できる可能性がある。

・いま注目される「長崎モデル」とは

バイタルサインの変化だけでなく、日常生活での活動量にも注目し、総合的に取り組む。これが長崎モデルの考え方で、染谷教授は「バイタルサインと活動量を簡単に計測し、医療従事者や介護従事者が使いやすい形で提供する。これにより、地域住民の健康寿命の延伸やQoL(Quality of Life)の向上が実現できる」と期待する。

<染谷教授が座っているのは段ボール製のベッド。実際の避難所では、こうした生活が続くことになる>

この長崎モデルを提唱したのは、長崎リハビリテーション病院の栗原正紀理事長。そこには、長崎ならではの切実な事情があった。

長崎には坂道や離島が多い。東京や大阪など平野部の大都市であれば、公共交通機関が充実しており、エレベーター等のインフラも多く、体力が低下した高齢者であっても外出しやすい。しかし長崎では、少しの体力の低下でも、高齢者が孤立化してしまいがち。運動機能の低下が急激に進行する傾向があるのだという。

コロナ禍の現在、この問題は長崎だけの問題でも、高齢者だけの問題でもなくなりつつある。人との接触を少なくするため、ステイホームが推奨され、多くの人の活動量が低下している。長崎と同じ状況が、全国で起こりやすくなっているのだ。長崎モデルは、この有効な解決策となり得る。

長崎モデルの適用先として、染谷研究室がまず注目したのは、災害時の避難所や仮設住宅である。こういった環境は、活動に関する問題がより顕著に起こりやすい。だが前述のように、これまで普段の活動量データが利用されてこなかったのは、その計測が難しかったからだ。

栗原理事長は、「従来の医療では、様々なセンサーを体に付けて、ケーブルで機械に繋がれていた。しかし避難所や日常生活での利用を前提とするのであれば、そういった生活を妨げるようなものであってはならない」と、その問題点を指摘する。

<長崎の栗原理事長とは、オンラインで接続。染谷教授より、実証試験の状況の説明を受けた>

では、どうすれば普段の生活を妨げずに、活動量の正確な把握が可能になるのか。そのために考えられたのが今回のシステムである。

・3つのIoTデバイスで課題を解決

今回、染谷研究室とサイントルが用意したシステムでは、新開発した以下の3つのデバイスを統合し、活用する。

(1)非接触睡眠計測デバイス「Self Check(SC)スキャン」

(2)スキンセンサー

(3)ソーラービーコン

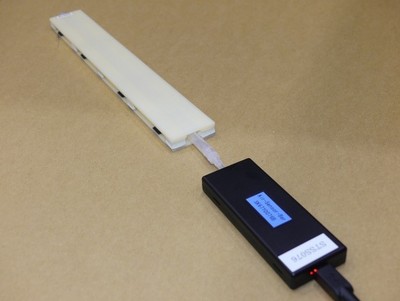

1番目のSCスキャンは、布団やマットレスの下面に設置するセンサーだ。細長いプレートの内部には空気のチューブが通っており、わずかな空気圧の変化を読み取ることで、寝ている人の心拍数や呼吸数を知ることができるという。睡眠状態も分かるので、休養が十分取れていないようなら、環境改善やカウンセリングに繋げることが可能だ。

<マットレスの下に置いてあるのがSCスキャンだ。これで、寝ている人の状況を知ることができる>

<長いバーの中には空気のチューブがある。手前のボックス側には、空気圧センサーや通信機能を内蔵>

今回の実証試験では、体育館内に10床ずつ2種類の環境を用意。片方には段ボール製のベッドを設置し、もう片方はマットレスを直接床の上に並べた。SCスキャンは、この20床全てに設置。計測データはBluetoothで管理用端末(Androidスマートフォン)に転送し、さらに無線LANを経由してクラウド上に集約される。

これまで、一般家庭を想定した1~2床レベルの実験は行ってきており、正常に動作することは確認できているが、20床まで増やして試すのはこれが初めて。体育館のような開放空間で、人間が何人も動き回っているとき、電波の受信状況はどうなるのか。これは、実際に試してみないと分からない。

<これは、マットレスを床に並べたブロック。10床全てにSCスキャンが設置されている>

これでもまだ実際の避難所に比べれば小規模であるものの、「この20床でちゃんと動かないようなものなら、それは避難所では絶対に動かない」と染谷教授は断言する。開発したシステムが現場で通用するかどうか、「重要なマイルストーンになる」という。

2番目のスキンセンサーは、肌に貼り付けられる薄型軽量の体温計である。活動量の測定も同時に行え、バッテリも内蔵しているので、被験者の脇の下の近くに貼っておけば、活動を妨げることなく、常時、体温と活動量を遠隔でモニターすることが可能だ。計測データはSCスキャンと同様に、管理用端末で受信し、クラウドにアップされる仕組み。

<スキンセンサーは体温を正確に計測するため、脇の下のそばに貼られていた。小型なので負担は小さい>

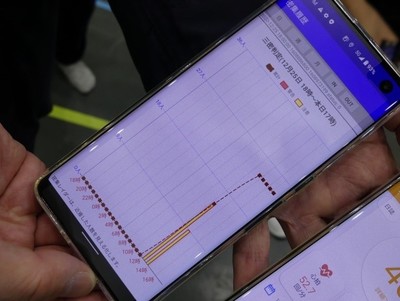

<計測した体温、活動量は、管理用端末からも見ることができる。常時計測しているので、細かい変動まで分かる>

体温の計測は、コロナ対策としても欠かせない。最近は、非接触型の体温計をよく見かけるようになったが、非接触とはいえ、計測のためにはスタッフが目の前に接近するしかなく、感染リスクがあった。しかしこのスキンセンサーであれば、完全に無人で計測が可能になるため、感染リスクを大幅に低減できる。

3番目のソーラービーコンは、いわゆる"3密"(密閉、密集、密接)状態の発生を防止するためのデバイスだ。内蔵した太陽電池による電力で、定期的に電波を発信しているので、その電波を調べれば、密集度合いを知ることができる。もし密集を検知したら、アラートを通知するなどして、感染リスクを下げることが可能だ。

<ソーラービーコンは、首に提げておく。太陽電池だけで動作するので、充電などは不要で使いやすい>

<密集の度合いは管理用端末から確認できる。リアルタイムで状況が分かるので、すぐに対応できる>

・今後は長崎の現場での試験も

2日間の実証試験は無事に終了。取得したデータを解析した結果、「デバイスから確実にデータを取得するBluetoothの通信方式は確認できた。また実際の運用時に、医療従事者の本来業務を妨げることなく作業するオペレーションについても、課題抽出ができた」(染谷教授)という。

染谷研究室は次のステップとして、2021年5月末ころに、長崎での検証を計画。今回見つかったいくつかの課題については、それまでに対策が完了する見込みだ。

なお今回は、Bluetoothや無線LANなど既存のワイヤレス技術を利用したが、将来的には、新技術・5G通信の活用が検討されている。5Gであれば、扱える情報量を大幅に増やすことができる。また、よりセキュアな伝送が可能になるので、バイタルサインや活動量のようなプライバシー情報を扱うのには適しているといえる。

5Gの活用を視野に、今回の実証試験では、通信技術の専門家である東京大学・中尾研究室(中尾彰宏教授)の協力により、5G通信の性能実証も行われていた。今後、引き続き開発を行い、システムへの統合を目指していくとのことだ。

<5Gの性能実証が行われたブース。このPCとアンテナが独自の基地局になっており、端末と通信している>

<右が中尾教授。今回の5Gの性能試験では、500Mbps程度という、高速な通信が確認できていた>

体育館での実証試験が完了し、次はいよいよ長崎での検証がスタートする。日常生活を妨げないよう考えられた今回のセンサー群について、栗原理事長は「とても理想的なスタイル・システムになるだろう」と、大きな期待を寄せる。染谷教授も、「長崎で検証を行い、なるべく早く、災害時に利用できる健康管理システムを実現したい」と意気込む。

大きな災害では停電の発生も想定されるため、栗原理事長からは、現場からの観点として、「電源を電気自動車等から取ることを前提に検討してもらえれば有り難い」という要望が出た。これに対し、染谷教授は「電源の重要性は現実問題として強く認識している。消費電力を下げ、電気自動車で全体を動かせるシステムにしたい」と応じた。

たとえコロナ禍であっても、自然災害は待ってはくれない。もし今、どこかで大きな災害が発生すれば、避難所の対応は従来以上に困難なものになるかもしれない。そして、災害時に関わらずに、今まさに起こっている感染症リスク低減の対策にも、大変有効な手段といえる。この喫緊の課題に対し、長崎モデルとセンシング技術の活用で貢献できるか。研究機関としての役割が大きく期待されているところだろう。

<実証試験が行われた御殿下体育館の360°画像>

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら

「2021年3月11日:東日本大震災10年に寄せて」(工学系研究科・工学部長 染谷隆夫)

【お知らせ】染谷教授 駒場学生向け発表 駒場進路ガイダンス(2016年5月16日)