慶應義塾大学医学部薬理学教室の塗谷睦生准教授、芦刈洋祐博士研究員(現在、京都大学大学院工学研究科博士研究員)、安井正人教授らを中心とする研究グループは、同理工学部化学科の藤本ゆかり教授、東京大学大学院工学系研究科の小関泰之教授らとの共同研究により、脳内の神経伝達物質ドーパミンを「見える化」するツールの開発と応用に成功しました。

ドーパミンは脳において神経細胞の間でやり取りされる神経伝達物質(注1)の一つで、運動・認知・報酬などさまざまな脳の機能を担っています。またドーパミンの伝達不調は、パーキンソン病をはじめとするさまざまな病気の原因となっています。そのため、脳の健康と病気の理解、そして薬の開発などにおいては、ドーパミンが脳でどのように働いているのかを「見える化」することが大変重要です。

通常、医学・生命科学においては、「見える化」するために、蛍光色素や蛍光タンパク質と呼ばれる蛍光を発する分子で標識する「蛍光標識」が用いられます。しかし、ドーパミンは非常に小さい分子で、蛍光色素の半分以下、蛍光タンパク質の100分の1以下のサイズしかなく、これらで標識すると性質が大きく変わってしまい、本来の姿を捉えることができませんでした。そのため、ドーパミンの脳細胞、組織の中での挙動は明らかになっておりませんでした。

今回、研究グループは、ドーパミンよりずっと小さく、さらにその後さまざまな形で観察・検出できるアルキン(アセチレン系炭化水素)でドーパミンを標識した「アルキン標識ドーパミン」を開発しました。これを培養細胞、動物組織で試すことにより、ドーパミンの挙動を捉えることに成功しました。

本研究成果により、これまで明らかにされていなかったドーパミンの脳細胞・組織内での挙動を捉えることが可能となり、脳の健康と病気の理解を深める研究や薬の開発に新たな道を拓くことが期待されます。

本研究成果は、2021年7月1日(米国東部時間)に、アメリカ化学会(ACS)が出版する『Analytical Chemistry』のオンライン版に掲載されました。

1.研究の背景と概要

脳には無数の神経細胞があり、それらが情報伝達物質と呼ばれる小さな分子を介して情報をやり取りしています。ドーパミンはそのような伝達物質の一つで、運動・認知・報酬などさまざまな脳の機能への関与が示唆されています。そしてその変化は、パーキンソン病などの病気の原因となることも知られています。

脳の健康と病気の理解には、ドーパミンが脳の中でどのように分布していて、それが病気のときにはどう変わるのかを知ることが必要とされており、そのためには、脳細胞・組織内でのドーパミンの挙動を捉えることが鍵を握るとされていました。

通常、医学・生命科学研究では、このような分子を見える化(可視化)するために、蛍光分子や蛍光タンパク質などが使われてきました。これらの蛍光物質を見える化したい分子に付加し、その蛍光物質の蛍光を検出することで、見える化したい分子の挙動を明らかにする方法です。しかし、蛍光物質は通常、分子量が500以上と大きく、一方のドーパミンの分子量が153程度の大きさであるため、ドーパミンに蛍光物質を付加すると、大きさが元の3倍以上となり、ドーパミンの本来の生理活性を示さなくなってしまいます。このような理由から、ドーパミンの脳細胞・組織内における挙動は明らかにされておりませんでした。

このような小さな分子を「見える化」するものとして、近年、アルキン標識という方法が開発されました。アルキンは、炭素の三重結合からなる分子量25以下の非常に小さな分子であり、これを付けてもドーパミンの分子の大きさはほとんど変わらず、その生理活性も維持できると期待されます。さらに、このアルキン分子は、クリック反応(注2)やラマン散乱(注3)などの手法により、簡便に感度良く安全に検出できる特性があります。

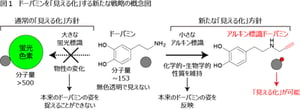

今回の研究では、このアルキン分子をドーパミンに付け、新たな「見える化」のツールを開発しました(図1)。また、これをさまざまな方法で検証することにより、この新たなツールが、ドーパミンを化学的・生物学的に模倣する、新たなタイプのドーパミン可視化ツールとなることを明らかにしました(図2)。

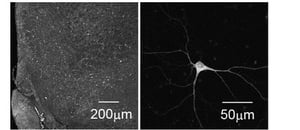

【図1】ドーパミンを「見える化」する新たな方法の概念図 【図2】脳組織(左)・細胞(右)内で「見える化」されたアルキン標識ドーパミン(白く光っているところ)。神経細胞内に取り込まれたアルキン標識ドーパミンをクリック反応により蛍光付加し、共焦点レーザー走査顕微鏡(励起波長488nm)を用いて撮影した。

【図2】脳組織(左)・細胞(右)内で「見える化」されたアルキン標識ドーパミン(白く光っているところ)。神経細胞内に取り込まれたアルキン標識ドーパミンをクリック反応により蛍光付加し、共焦点レーザー走査顕微鏡(励起波長488nm)を用いて撮影した。

2.研究の成果と意義・今後の展開

本研究では、まずドーパミンにアルキンを付加したアルキン標識ドーパミンを新たにデザインし、有機化学的手法によりその分子の合成を行いました。これらの分子を細胞に投与したところ、細胞に対してドーパミンと同じ生理活性を示すことが分かりました。つまり、アルキン標識ドーパミンはその化学的構造やがドーパミンと極めて似ていることからこれを用いることにより、ドーパミンの細胞への取り込みに関する解析が可能となることが分かりました。

これまでさまざまな手法が開発されてきましたが、ドーパミン分子そのものを模倣してその挙動を「見える化」するツールは存在せず、今回のアルキン標識ドーパミンが世界で初めてとなります。このツールを利用することで、脳の健康と病気に関する理解を深める研究が促進されるものと期待されます。

また、病気で崩れてしまったドーパミンの伝達を改善することは治療につながるため、そのような薬の開発が進められています。現在このような薬の開発研究においては、放射性同位体(注4)などが用いられていますが、安全性や感度などに多くの問題を抱えています。

今回開発されたツールは、安全かつ高感度な新たなツールとして、このような薬の開発においても力を発揮するものと期待されます。

「見える化」するツールがなく、挙動が明らかにされていない低分子量の生体物質はドーパミンだけではなく、それらの多くが同じ「見える化」のための課題を抱えています。今回成功した「見える化」のための技術戦略はこのような多くの他の分子へも適用でき、現在進められている検出用機器の改良と相まって、医学・生命科学の謎の解明に新たな光を与えるものと期待されます。

3.特記事項

本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 さきがけ「量子技術を適用した生命科学基盤の創出」(JPMJPR17G6)、CREST「量子状態の高度な制御に基づく革新的量子技術基盤の創出」(JPMJCR1872)、JSPS科研費JP16H01434, JP20H02881の支援によって行われました。

4.論文

英文タイトル:Alkyne-Tagged Dopamines as Versatile Analogue Probes for Dopaminergic System Analysis.

タイトル和訳:ドーパミン伝達系の多様な解析を可能にするアナログプローブとしてのアルキン標識ドーパミン

著者名:塗谷睦生、芦刈洋祐、飯野敬矩、浅井卓也、寿景文、唐澤啓子、中村花穂、小関泰之、藤本ゆかり、安井正人

掲載誌:Analytical Chemistry(オンライン版)

DOI:10.1021/acs.analchem.0c05403

【用語解説】

(注1)神経伝達物質:神経細胞間で授受されることで情報の伝達を実現する化学物質。

(注2)クリック反応:特定の官能基の間で特異的な化学反応を実現するもので、アルキンの場合には、アルキンの三重結合とアジド基との間に新たな共有結合を生成する方法がよく用いられる。

(注3)ラマン散乱:光と分子の相互作用の一つで、入れた光が、相互作用した分子の官能基の振動数に応じて波長の変化した光へと変換される現象。

(注4)放射性同位体:特殊な元素で、放射線を放出するもの。これを含む分子を利用することで、通常の分子と分けて検出することができる。

プレスリリース本文:PDFファイル

Analytical Chemistry:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.0c05403

慶応義塾:https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2021/7/2/28-80975/

科学技術振興機構:https://www.jst.go.jp/pr/announce/20210702-2/index.html

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら