|

<発表のポイント> ◆ 日本では、「2019 年の⾹港デモは Central Intelligence Agency(CIA)や National Endowment for Democracy(NED)に扇動された暴動であった」とする親中ナラティブ(中国政府の⽴場に好意的なストーリー)は、イデオロギー的左派・右派の分断を招くのではなく、両派によって拡散されていることがわかりました。 |

日本で親中ナラティブ(中国政府の⽴場に好意的なストーリー=ナラティブ)(※1)を拡散しているのは誰なのか︖⼀般的に権威主義国(※2)による「認知戦」や「影響工作」は⺠主主義国の世論を分断することを目的としていると言われています。しかし、早稲田大学政治経済学術院の⼩林哲郎(こばやし てつろう)教授、東京大学大学院工学系研究科の⿃海不⼆夫(とりうみ ふじお)教授、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男(よしだ みつお)准教授、東京大学未来ビジョン研究センターの榊剛史(さかき たけし)客員研究員の研究グループによるツイッター(現X)データの計算社会科学的分析(※3)では、2019 年の⾹港デモに関する親中ナラティブは日本ではイデオロギー的左派と右派の両方によって受容・拡散されていることが明らかになりました。特に、日本の右派は⾹港デモをSEALDs(※4)などの国内左派の社会運動と関連付けて否定的に理解しており、このことが親中ナラティブを受容させる契機となっていることが示唆されました。また、デモに対する嫌悪(「デモ嫌い」)が親中ナラティブ拡散の脆弱性になっていることは、追加的なオンライン実験によっても確認されました(図 1)。

(図 1)オンライン実験の結果

日本人の成人を対象とした実験では、デモに対する嫌悪を測定した後に、「⾹港デモは CIA に扇動された暴動」というナラティブを提示される群(親中ナラティブ接触群)と、「⾹港デモは⾃由と⺠主を求めて市⺠が⽴ち上がった社会運動」というナラティブを提示される群(主流ナラティブ接触群)、そして何も提示されないコントロール群の 3 つのグループに無作為配置しました。その後、⾹港デモをどのように解釈するかを測定する質問に回答を求めました。

図示されたように、デモに対する嫌悪が高い群(平均値+1SD)では全体的に、「⾹港デモは CIA に扇動された暴動」といった、中国政府の⽴場と⼀致した解釈をする傾向があります。さらに、デモに対する嫌悪が低い群では主流ナラティブの提示によって中国政府の⽴場に沿った解釈が弱められたのに対して、嫌悪が高い群ではそのような効果が⾒られませんでした。つまり、デモが嫌いな人々は、海外の⺠主化運動が権威主義化に対する⾃発的な抵抗であったという解釈を受け入れない傾向があることがわかりました。対照的に、嫌悪が高い群では親中ナラティブは中国政府の⽴場に沿った解釈をさらに高める効果を持っています。これらの結果は、デモに対する嫌悪が⺠主化運動に対する理解を歪め、結果的に権威主義的なナラティブの拡散を助けてしまっている可能性を示唆しています。

本研究成果は、2025 年 3 月 21 日付け(現地時間)で「Chinese Journal of Communication」に掲載されました(論⽂名:Cross-ideological acceptance of illiberal narrative of the 2019 Hong Kong protests in Japan: Aversion to protests as a key facilitator)。

(1)これまでの研究で分かっていたこと

世界各地で「⺠主主義の後退」が⽣じる⼀方で、権威主義国による世論工作はより洗練されたものになりつつあります。日本は中露による「認知戦」や「影響工作」の最前線ではないと考えられてきましたが、近年では⼀般のユーザのように⾒えるアカウントによって親中・親露的ナラティブが拡散されるケースが増えています。認知的な領域におけるセキュリティの重要性は高まっており、日本でどのような人々が権威主義国発のナラティブを受容・拡散するのかを知ることは重要です。これまでの研究は権威主義国の国営メディアや外交官などによるプロパガンダの実態を明らかにしてきましたが、⼀般のユーザがナラティブを拡散する参加型プロパガンダについては研究が遅れていました。本研究はこのギャップを埋めることを目的として実施されました。

(2)今回の研究で明らかになったこと

本研究はまず、計算社会学的手法を用いてツイッター(現 X)のデータを分析しました。この手法は大量のソーシャルメディアデータから似たような傾向を持つユーザのクラスタ(※5)を抽出するのに有効です。この手法を用いると、「⾹港」と「CIA または NED」についてつぶやいているツイートは、イデオロギー的左派と右派の両方のクラスタによって拡散されていることがわかりました。左派クラスタは反⽶的な傾向が強く、アメリカが過去に他国の政変に介入して親⽶政権の樹⽴を目論んだケースと⾹港デモを結びつけることで、「⾹港デモ=CIA の扇動」という図式を受け入れていました。⼀方、本来中国に対して批判的な右派クラスタでは、リベラルな社会運動に対する嫌悪感が強く、SEALDs などの社会運動と⾹港デモを結び付けて理解することで、⾹港デモに対する否定的態度が形成されていることが示唆されました。つまり、右派クラスタは本来中国に対して批判的であるにもかかわらず、リベラルな社会運動を嫌悪するがゆえに結果的に中国政府の⽴場に好意的なナラティブを受容していることが明らかになりました。

そもそも、日本ではデモや社会運動、さらにはその参加者に対して忌避感を抱く傾向が強いことが、研究代表者・⼩林哲郎らの研究(※6)によって明らかにされています。)こうした先⾏研究をふまえて、「デモ嫌い」が⾹港デモの解釈に影響する重要な要因となっている可能性をさらに検討するため、日本人を対象としたオンラインサーベイ実験を実施しました(実験の手続きは上記図 1 を含むセクションを参照)。この実験の結果、「デモ嫌い」が強い層では、⾹港デモは権威主義化に抵抗する⾹港市⺠が⾃発的に⽴ち上がった社会運動であるという、⺠主主義国で主流となっている解釈を受け入れない傾向を示しました。逆に、⾹港デモは CIA の扇動という親中ナラティブは受容しました。こうした非対称性は「デモ嫌い」が弱い層では⾒られませんでした(「デモ嫌い」が弱い層では、主流ナラティブも受容されました)。

これらの結果は、権威主義国による参加型プロパガンダは、分断ではなくイデオロギーを超えた受容を可能にする場合があること、そして特に日本では、デモに対する嫌悪が権威主義国のナラティブの受容を助⻑する可能性があることを示しています。権威主義国によるプロパガンダに対抗するためには、デモや社会運動など、投票以外の政治参加の⺠主的価値を積極的に評価していくことが重要となるでしょう。

(3)研究の波及効果や社会的影響

権威主義国によるナラティブは常に⺠主主義国の世論を分断するとは限らず、イデオロギー的な違いを超えた形で共有されるケースがあることを示した点で本研究の知⾒は重要であると考えています。特に日本固有の要因として「デモ嫌い」が海外の⺠主化運動や権威主義体制に対する抵抗に関する理解を歪め、結果として権威主義体制に好意的な態度を形成する⼟壌となっていることは広く認識されるべきでしょう。「⺠主主義の後退」は世界的な潮流となりつつあるため、デモや社会運動といった投票外政治参加の重要性が再評価される必要があります。

(4)課題、今後の展望

2019 年の⾹港デモという特定のトピックについての研究であるため、知⾒の⼀般化の可能性については今後の研究を待つ必要があります。また、権威主義国が発するナラティブに説得されるメカニズムについてはよくわかっていない点も残っています。これらに加えて、「認知戦」や「影響工作」にどう対抗していくのかという実践的な知⾒も求められています。大規模言語モデルの発展によってナラティブの作成や発信は格段に容易になりつつあります。こうした問題は海外のトピックだけでなく、国内政治におけるナラティブの受容・拡散にも大きな含意をもたらすと考えています。

(5)研究者のコメント

日本人はデモや社会運動に対する忌避感が他国よりも強いことが知られています。このことは国内の政治参加を抑制するだけでなく、⺠主化運動を貶めようとする権威主義国のプロパガンダに対する弱点ともなることを本研究は明らかにしました。「デモ嫌い」が⺠主主義に対する脅威への脆弱性ともなりえることはより強く意識されるべきでしょう。

(6)用語解説

※1 ナラティブ

ナラティブとは単なる情報ではなく、ストーリーとしての構成をもったメッセージであり、受け手の感情や共感を呼び起こすことで認知や⾏動の変容を引き起こす。

※2 権威主義国

権威主義国は⾃由で競争的な選挙による権⼒交代が制限されている国家を指す。こうした国々ではしばしば政治的⾃由が制限されたり法の⽀配が⽋如したりし、政治的権⼒が⼀部の個人や政党に集中する。中国やロシア、北朝鮮などがその例である。

※3 計算社会科学的分析

計算社会科学とは、データサイエンスや計算技術を活用して、大量のテキストや画像データなどから社会現象や人間の⾏動を分析する学際的な研究分野を指す。

※4 SEALDs(シールズ, Students Emergency Action for Liberal Democracy)

2015年に日本で活動した学⽣中⼼の社会運動団体で、主に安全保障関連法案に反対する抗議活動を展開し、特に若者の政治的関⼼を高めることを目的としていた。

※5 クラスタ

クラスタとは同質なもののまとまりを指し、ここでは類似した政治的傾向を示すツイッターアカウント群を指す。

※6 研究代表者・⼩林哲郎らの研究

Kobayashi, T., Miura, A., Madrid-Morales, D., & Shimizu, H. (2021). Why are politically active people avoided in countries with collectivistic culture? A cross-cultural experiment. Journal of Cross-Cultural Psychology, 52(4), 388-405.

(7)論⽂情報

雑誌名:Chinese Journal of Communication

論⽂名:Cross-ideological acceptance of illiberal narrative of the 2019 Hong Kong protests in Japan: Aversion to protests as a key facilitator

執筆者名(所属機関名):

*⼩林哲郎(こばやしてつろう) 早稲田大学政治経済学術院・教授

⿃海不⼆夫(とりうみふじお) 東京大学大学院工学系研究科・教授

吉田光男(よしだみつお) 筑波大学ビジネスサイエンス系・准教授

榊剛史(さかきたけし) 東京大学未来ビジョン研究センター・客員研究員

掲載日時(現地時間): 2025 年 3 月 21 日(⾦)

掲載URL:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17544750.2025.2480060

DOI︓https://doi.org/10.1080/17544750.2025.2480060

(8)キーワード

プロパガンダ、ナラティブ、ツイッター(現 X)、⾹港デモ、中国、デモ嫌悪

(9)研究助成(外部資⾦による助成を受けた研究実施の場合)

研究費名:JST さきがけ「⽂理融合による人と社会の変⾰基盤技術の共創」

研究課題名:⺠主主義のレジリエンスを高めるための社会変⾰技術

研究代表者名(所属機関名)︓⼩林哲郎(早稲田大学)

研究費名:JST RISTEX「SDGs の達成に向けた共創的研究開発プログラム(情報社会における社会的側面からのトラスト形成)」

研究課題名:可視化によるトラスト形成:パーソナライズされたデジタル情報空間のリテラシー教育

研究代表者名(所属機関名)︓⿃海不⼆夫(東京大学)

研究費名:科学研究費補助⾦基盤研究(A)

研究科題名:デジタルウェルビーイングに向けた情報選択⾏動⽀援

研究代表者名(所属機関名)︓荒川豊(九州大学)

研究費名:科学研究費補助⾦基盤研究(C)

研究科題名:実データに基づくソーシャルネットワーク成⻑過程の再現と情報偏在化抑⽌に関する研究

研究代表者名(所属機関名)︓榊剛史(東京大学)

研究費名:JSPS 課題設定による先導的人⽂学・社会科学研究推進事業

研究科題名:偽情報と政治的分断に関する東アジア諸国を中⼼とした包括的研究

研究代表者名(所属機関名)粕⾕祐⼦(慶應義塾大学)

プレスリリース本文:PDFファイル

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら

音波が映し出す南鳥島周辺のマンガンノジュールの分布 ―世界初、海底資源の広域分布を可視化し面積を算出する方法を確立―:エネルギー・資源フロンティアセンター 安川和孝講師、加藤泰浩教授ら

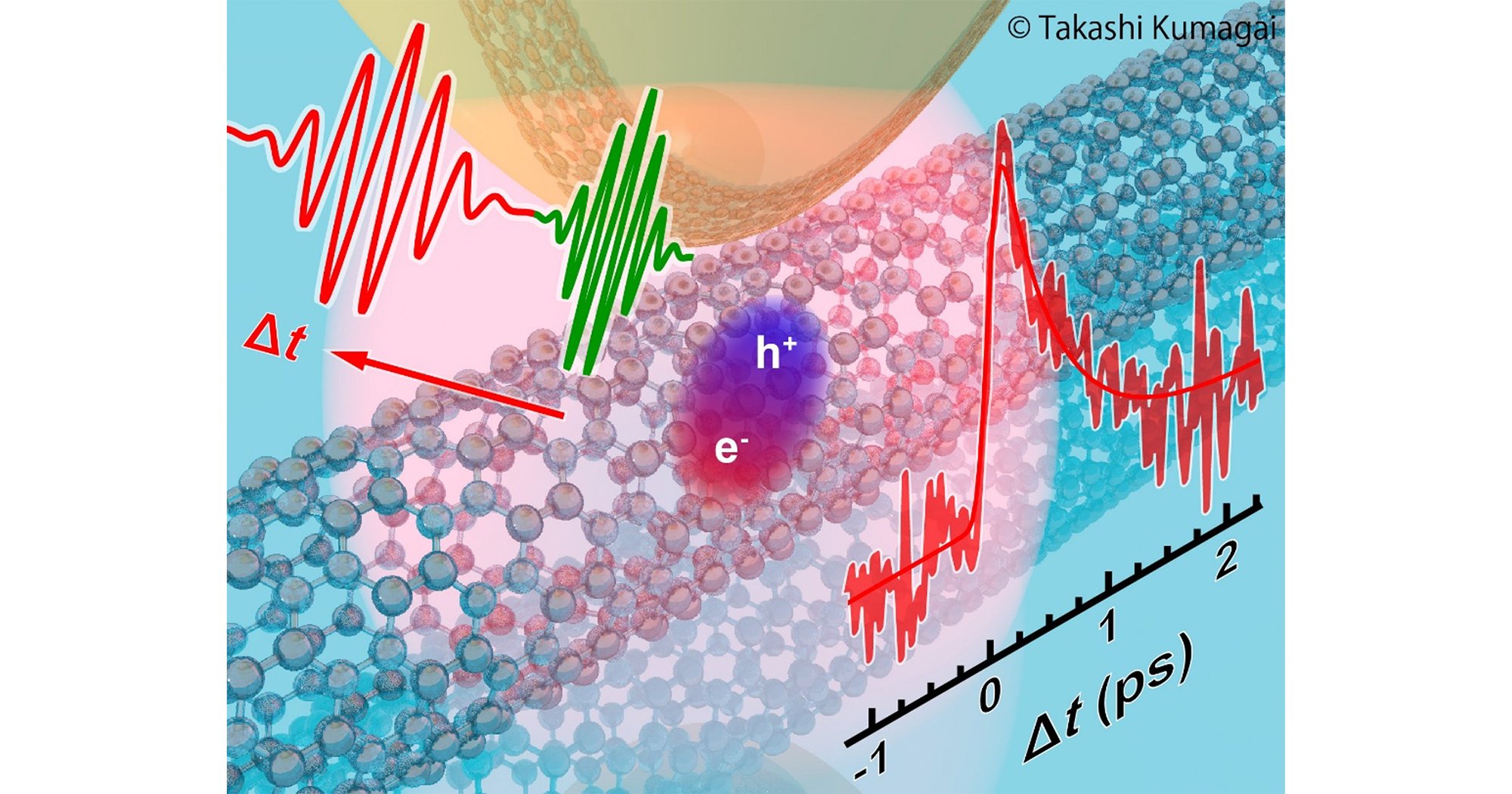

カーボンナノチューブと光の局所的な相互作用を可視化 -精密ナノ赤外顕微分光で見る励起子の超高速ダイナミクス-