1.発表者:

森田 悠介(東京大学大学院理学系研究科 物理学専攻 助教)

吉岡 孝高(東京大学大学院工学系研究科 附属光量子科学研究センター 准教授)

五神 真(東京大学大学院理学系研究科 物理学専攻 教授)

2.発表のポイント:

◆物理学の60年来の懸案であった、巨視的な量子現象である3次元半導体中での励起子ボース・アインシュタイン凝縮体(BEC)を直接可視化することに成功した。◆希釈冷凍機温度での中赤外分光という新たな極低温実験手法を開発することで、複合ボース粒子である励起子によるBECを初めて可視化した。有限寿命の準粒子のBECは、従来の凝縮体と異なる特徴を示している。

◆環境との接触がある系の巨視的量子現象は、超伝導回路など人工量子系を利用した量子コンピューターのエラー制御とも密接に関わるものである。また、開発された希釈冷凍機温度での様々な新しい観察技術は、今後の量子技術開発に役立つものである。

3.発表概要:

ボース・アインシュタイン凝縮(注1)は、量子統計性(注2)という量子論の原理の自然な帰結として、低温高密度で同種のボース粒子群が単一の状態に凝縮するという現象で、相互作用なしで生じる相転移である。生じる凝縮体は、マクロでありながら量子性を示すことから、それを人工的に生成し制御することは、量子コンピューターなどの量子技術への応用上も重要である。特に、半導体や金属中の電子系が示す巨視的量子現象は、エレクトロニクス技術との親和性も高く重要である。

その中で、バルク半導体中の励起子(注3)のボース・アインシュタイン凝縮は、60年前に理論的に予言されたものの、未だ観測はされておらず、現代物理学の長年の懸案であった。

今回、森田悠介助教(東京大学大学院理学系研究科)、吉岡孝高准教授(東京大学大学院工学系研究科附属光量子科学研究センター)、五神真教授(東京大学大学院理学系研究科)は、絶対零度に近い極限環境(摂氏マイナス273.09度)において中赤外光を用いた吸収イメージングという新しい手法を開発し、希釈冷凍機中に保持された結晶の3次元トラップ中に生じた凝縮体を初めて直接可視化して観測することに成功した。観測された凝縮体は、従来の理論の予想とは異なる特異な振る舞いを示すことが見いだされた。この振る舞いは量子凝縮体が結晶という環境と接触していることに深く関わっており、非平衡開放系の量子コヒーレンスの物理学の新たな発展に繋がる知見である。これは同時に、目下世界中で活発に研究が進められている、人工量子系を用いた量子コンピューター開発の中心課題であるエラーの抑制や制御の研究に役立つものと期待される。

4.発表内容:

<研究の目的>

量子力学の黎明期に予言された、ボース・アインシュタイン凝縮(BEC)は、3次元の空間において量子力学的に同一のボース粒子が集まると、量子統計性の自然な帰結として、低温下で単一の状態に凝縮するという現象である。これは、液体の凝固など通常の相転移においては粒子間の相互作用が本質的であるのに対し、相互作用なしで生じる純粋に量子的な相転移である。その為、量子力学の際だった特徴の一つとして、その実験的検証は多くの研究者の目標となってきた。

一方、ボース・アインシュタイン凝縮体は量子性を示す巨視的な物体であり、それを人工的に生成し制御することは、量子コンピューターなど、古典物理学の原理を越え、量子力学的な原理に基づく新技術の開発という観点からも大変重要である。特に、半導体や金属中の電子系が示す巨視的量子現象は、エレクトロニクス技術との親和性も高くそれを活用した技術の開発が強く求められている。

ボース・アインシュタイン凝縮は、現代物理学の中心課題として、様々なシステムでその検証が試みられてきた。本研究の主題である、半導体の励起子系もその対象として注目されて来た。特に1970年代後半には、波長可変のレーザーが発明され、様々な半導体で高密度に励起子を生成することが可能となり、励起子のBECの検証に向けた研究が活発に行われた。一方、1995年にレーザー冷却と蒸発冷却法を組み合わせて、原子間に相互作用のある中性原子の気体を極低温にしてトラップすることでBECが初めて観測され、2001年にはこの成果に対してノーベル物理学賞が授与された。1995年以来BEC研究の中心は冷却原子系に移り、大きく発展している。

一方、固体結晶と熱平衡を保つ中で励起子がBEC状態に転移するかどうかという課題は、アインシュタインの原論文の想定に近いものである。相互作用に起因しない量子的な相転移というBECの本質を探るために、ボース粒子間の相互作用を伴わない冷却が行われる、励起子を対象としたBECの検証が長く待たれていた。しかし、励起子は寿命が有限の準粒子であり、その温度や密度を定量的に評価することが困難であるため、実験上の懸案として残されてきた。また理論的な側面としても、励起子系は粒子数が保存しない開放系という特徴を有し、アインシュタインの想定を超えた新たな量子多体系として未開拓な分野である。本報告はこの懸案を実験的に解決し、理論的な検証に寄与することを目的として行われた。

<研究の背景>

低温に冷却した半導体が光を吸収すると、価電子帯にいる電子が伝導帯へ励起される。この励起された電子と、価電子帯にできる抜け穴である正孔が結合して水素原子のような仮想原子が形成される。これを励起子と呼ぶ。励起子は電子・陽子・中性子以外の粒子を含んで構成されている原子(エキゾチック原子:注4)に分類される。励起子はフェルミ粒子である1個の電子と1個の正孔がクーロン力で束縛され対を作った複合粒子であると共に、半導体中の多数の電子系の基底状態から励起された、寿命が有限の準粒子である。十分に希薄であればボース粒子として振る舞うと考えられ、寿命以内で環境との接触などによって系全体が熱平衡にあると近似的にみなせる状態(準熱平衡状態)においてBECが期待される。しかしながらこの寿命の限られた“仮想的な原子”が、実在する冷却した原子と同じような量子性を示すかは決して自明ではない。

約60年前、励起子によるBEC検証の理論提案が行われ、その後多くの研究が行われて来た。先述の冷却原子系の実験にさきがけて、世界各地で理論的実験的研究が進められてきた。とりわけ亜酸化銅と呼ばれる半導体中に形成される励起子(1sパラ励起子)は、光子を放出して消滅する確率が極めて低いという特徴がある。通常の半導体では励起子寿命はナノ秒程度であるが、亜酸化銅ではマイクロ秒にも及ぶ長い寿命が観測されている。その結果、仮想的な原子ながら寿命以内に十分な低温まで冷却することが可能であり、励起子のBECを観測できる有力な候補とされてきた。この系を使って液体ヘリウム冷凍機で到達できる2ケルビン(摂氏マイナス271度)程度まで冷却し、BEC観測を目指す研究が世界各地で行われてきた。しかしながら実験による観測には決着が着かず、励起子のボース・アインシュタイン凝縮の観測は固体物理学、量子統計力学における重要な未解決問題となっていた。

今回報告するグループは、20年以上の間、この未解決問題を解決するべく研究を続けてきた。まず2ケルビンでの探索において、BECが観測できなかった原因について定量的な検討を行った。検討の過程でパラ励起子の寿命や、二体衝突に起因する励起子消滅のレート等の励起子BECの可否を決する重要な基礎パラメータについて、高精度な定量評価を行って来た。励起子密度の定量評価を実現する方法として、中赤外領域に生じる励起子の内部遷移吸収を利用する方法を開発した(励起子ライマン分光法:注5)。その結果、パラ励起子の密度が上がるにつれ励起子同士が二体衝突で消滅してしまう過程が高い頻度で生じることに原因があると突き止めた。

検討結果を踏まえて、より低密度でのBECを引き起こすことを目指した。具体的には液体ヘリウム3を冷媒とする冷凍機に切り替えて、2ケルビンより更に励起子を低温(0.8ケルビン)に冷やし、BECが起きる条件の密度を下げて実験を行った。励起子を半導体中の微小空間に捕獲するような3次元ポテンシャル(トラップポテンシャル)を導入し、励起子を作るためのレーザー光の励起条件も工夫することで、入射パワーを極力抑えて結晶の加熱を防いでいる。その結果、励起子BECへの転移条件を満たした際、トラップ中の励起子に自発的な高密度状態形成に起因する「緩和爆発」(注6)と呼ばれる現象が生じることを観測した。この現象の観測により、BEC転移が確かに起きていることを捉えていると確認した。しかしながら、凝縮体は直ちに緩和爆発してしまうため、凝縮体そのものを直接捉える事は課題として残された。

<研究内容>

今回の報告では、これまでの研究で得られた知見を元に、凝縮体を安定に観測するための条件を洗い出し実験法を再設計した。まずヘリウム3冷凍機から希釈冷凍機(注7)へとさらに切り替え、より極低温の条件で実験を行う事とした。励起子の密度や温度を定量的に計測するために、従来の発光測定に加え、中赤外領域に共鳴をもつ励起子の内部遷移を測定に利用した(図1、図2)。さらにそれを用いて、中赤外イメージングを実現することで凝縮体を直接可視化して観測することに成功した。具体的には、励起子温度が0.4ケルビン以下の極低温条件で高密度になると微小空間に捕獲された励起子の分布に大きな変化が現れることを観測した(図3、図4)。本来の励起子が持つ空間的な広がりよりさらに極めて小さい領域(<10 mm)に多数の励起子が分布している。この信号こそがBECの条件を満たした時のみに現れる励起子の凝縮体である。

この実験システムを用いて、励起子密度と温度をコントロールしながら凝縮体の性質を系統的に評価した。その結果、パラ励起子系の凝縮も原子系と同様に弱く相互作用するボソンとして扱うことが可能であり、また励起子間には弱い斥力が働いていることを見いだした。一方、励起子系全体に含まれる凝縮体の割合が、従来のボース・アインシュタイン凝縮を記述する理論の予想とは大きく異なる振る舞いを発見した。この振る舞いをもたらしている原子系との本質的な違いは、励起子系の場合には、準粒子が結晶の格子系というマクロな熱浴と接触しているという点である。現実世界に用意された量子系のコヒーレンスやデコヒーレンスの仕組みを探求するという視点からも重要な知見である。

本報告は長年に渡る未解決問題を解決したマイルストーン的な成果である。同時に目下世界中で活発に研究が進められている、人工量子系を用いた量子コンピューター開発の中心課題であるエラーの制御や抑制の技術開発に直結する、非平衡開放系における量子系のコヒーレンスの新たな側面を見いだしたものであり、今後のさらなる発展が期待される。

以下、今回の実験の特徴とその新規性について補足しておく。

本報告では希釈冷凍機という超低温冷却装置を使用して、亜酸化銅の単結晶を0.06ケルビン(摂氏マイナス272.9度)に冷却した。このとき準熱平衡状態にある励起子の温度は0.17ケルビンであることを確認した。この励起子温度は我々が実現した世界最低温の励起子温度(0.09 ケルビン)に近い領域である。この温度まで冷やしたことでBECが実現した際の緩和爆発を抑制できる。

本研究グループはパラ励起子が特定の波長の中赤外光(波長 9.8 mm)を吸収することに着目し、その吸収量から密度を求める実験を行った。この吸収量を、励起子が存在する空間の各点で測定する(イメージングを行う)ことで励起子の密度分布が得られる。この実験手法の特徴は、極めて正確に密度を決定できること、形成された凝縮体も検出できることにある。励起子BEC観測を目指した実験で用いられてきたオーソドックスな測定手法は、励起子から放出される光を観測する方法であった。しかし今回の我々の報告により一旦凝縮体が形成されると、凝縮体は光を放出できないことが理論的にも実験的にも確かめられた。結果として凝縮体を観測するためには従来のやり方を超える新たな手法が必要であり、本グループはその新たな手法にトライしたことになる。

一方で希釈冷凍機を用いた極低温実験環境で中赤外光を導入することは実験上極めてチャレンジングな課題である。サンプルに中赤外光を照射させるためには、希釈冷凍機に光学的アクセスを可能にする窓を取り付ける必要がある(図2)。しかしながら窓を取り付けることは外部からの熱の流入を許す事になる。低温においては物質の熱容量が小さく、光吸収によって容易に温度が上昇してしまうため、熱の流入を抑えた実験系の設計が重要になる。我々は窓の材質を極力熱輻射の流入が少ないものに設計し、さらにレーザー光の精緻な制御と合わせて開けなければいけない窓の大きさを極力小さくする慎重な設計を重ね、わずか0.02ケルビンの温度上昇に抑えることに成功した。

<今後の展望>

目下、超伝導量子回路や半導体量子ドットなど人工量子系を利用した量子コンピューターの開発で世界の研究者がしのぎを削っている。その開発において、実世界に用意された人工量子系は少なからず外部環境と接触している事から、非平衡開放系としての性質を排除することは不可能である。今回の発見はそのような系においても、アインシュタインが予言した、極低温での量子凝縮転移による巨視的量子状態の形成が確かに存在することを実験で確認したものであり、重要な発見である。同時に発見された凝縮体は、環境との相互作用の影響を強く受け、これまで探求されてきた理想モデルに近い系とは質的に異なった様相を示すことが見いだされた。本報告は、量子物理学の新たな側面を追求する重要なきっかけとなることが期待される。同時に、実世界で動く量子コンピューターの高度化に向けて不可欠な、エラーの処理や制御の技術を開発する上でも重要な知見を与えるものと期待される。

なお、本研究で開発した実験技術は、希釈冷凍機温度環境に組み込まれた極低温下の実験室において、可視・中赤外精密レーザー分光イメージングなどの高度な実験を外界からのリモート操作で実施したものと言える。今後の量子技術開発の様々な場面で活用可能な新技術の宝庫であると言える。

なお、この研究は、JSPS KAKENHI(Grant Numbers JP20104002, JP26247049, JP25707024, JP15H06131, JP17H06205); by the Photon Frontier Network Program, Quantum Leap Flagship Program(Q-LEAP)Grant No. JPMXS0118067246 of MEXT; and by JSPS through its FIRST Program.の支援を受けて実施された。

5.発表雑誌:

雑誌名:Nature Communications

論文タイトル:Observation of Bose-Einstein condensates of excitons in a bulk semiconductor

著者:Yusuke Morita, Kosuke Yoshioka, Makoto Kuwata-Gonokami

DOI番号: 10.1038/s41467-022-33103-4

6.用語解説:

注1 ボース・アインシュタイン凝縮

粒子が冷却されると、物質波としての性質が顕在化する。特にボース粒子については複数の粒子が同一の状態を取ることができるために、物質波としての広がりと粒子密度から決まる粒子間距離が同程度になると、互いの粒子の区別がつかなくなり始める。この結果集団としての運動状態の分布に変化が生じる。このような極低温かつ高密度のある条件を満たすと、系の基底状態に巨視的な数の粒子が占有し凝縮状態を形成する。この凝縮体形成の結果、系を構成する粒子の波動関数の位相が揃うことから、自発的なゲージ対称性の破れを伴う相転移となっている。粒子間の相互作用に起因せずボース粒子の特徴に由来した相転移であることから、物質の量子性を顕著に反映した現象である。アインシュタインが予想したこの量子統計力学に基づく相転移は1995年にアメリカの研究者らによって実験的に実証され、2001年にノーベル物理学賞が授与されている。

注2 量子統計性

粒子は量子統計性によってボース・アインシュタイン統計に従うボース粒子(ボソン)とフェルミ・ディラック統計に従うフェルミ粒子(フェルミオン)に分類される。ボース粒子は複数の粒子が同一の状態をとることができるという性質を持っている。フェルミ粒子はパウリの排他律によって、同一状態には一つの粒子しか占めることができず、全ての粒子はそれぞれ異なる状態をとらなければならない。低温で高密度の状態では量子統計性によるこれらの違いが重要になる。

注3 励起子

半導体が光を吸収すると、価電子帯に存在した電子が伝導帯に遷移する。伝導帯に電子が遷移することで価電子帯に出来た穴が正孔と呼ばれる。電子と正孔は電荷として負と正であるため、クーロン引力(電気的な相互作用)によってお互いに引き合う。電子と正孔が引き合うことで、陽子の周りに電子が束縛されている水素原子と同じように、安定した束縛状態を作る。これが励起子と呼ばれている。励起子は水素原子と類似したエネルギー準位構造を示す一方で、有限寿命の効果や固体によるクーロン引力の遮蔽が実在粒子との大きな違いを生んでいる。フェルミ統計に従う電子と正孔の対による粒子であるため、励起子はボース統計に従うボース粒子と考えられている。

注4 エキゾチック原子

通常、原子は電子と原子核(陽子、中性子)が引き合う形で形成されている。一方、電子、陽子、中性子以外の粒子が電気的に引き合い、結合した状態をエキゾチック原子と呼ぶ。本研究で取り上げた励起子は電子と正孔の束縛状態である。励起子以外にも、電子と陽電子が結合して水素原子のような束縛状態を形成しているポジトロニウムや、ミューオニウムなどが挙げられる。近年これらを対象とした研究が盛んに進められている。

注5 励起子ライマン分光法

励起子は水素原子に類似したエネルギー準位構造を有する。各エネルギー準位において、電子と正孔の相対運動は1s軌道、2s軌道、2p軌道、3s軌道…といった水素原子と類似した波動関数で表される。本報告で対象としているパラ励起子は基底状態であるため、1s軌道の束縛状態にある。この際、1s軌道状態のエネルギー準位と2p 軌道状態のエネルギー準位との差に相当するエネルギーを有する光が入射すると励起子はその光を吸収する。結果、1s軌道状態から2p軌道への内部状態の遷移が生じる。この内部状態の遷移に伴う光吸収過程を用いて、励起子の状態を観測するのが励起子ライマン分光法である。本報告では励起子ライマン分光法を用いて、中赤外光の吸収量から励起子の密度を精密に算出している。

注6 緩和爆発

理想的なBECの場合、量子相転移が生じると系を構成するマクロな量の粒子がただ一つの最低エネルギー状態(基底状態)をとる。トラップポテンシャルに保持されたボース粒子の場合、系の基底状態はトラップ中心の非常に小さな空間領域に位置する。このため、BEC転移の結果多数の粒子がこの基底状態に流れ込むと、非常に高密度な状態となる。このとき、粒子間の衝突によってトラップから粒子のロスが生じる系においては、密度上昇に伴ってトラップ中心から急激に粒子が外に飛び出す結果となる。これが緩和爆発と呼ばれ、水素原子のBEC転移の際に発生する現象として理論予測された。励起子系についてもこの現象と思われる、空間広がり、エネルギー広がりともに閾値的に増大する現象が観測された。

注7 希釈冷凍機

固体を0.1 ケルビン以下まで継続して冷却することのできる唯一の技術である、3He-4He希釈冷凍法を用いた装置である。同位体である3Heと4Heをそれぞれ液化し、3He液体相を4He液体相に注ぎ込むことによって生じるエントロピー差を用いて冷却を行う。原理上到達温度に下限はないが、現実的には外部からの熱流入によって最低到達温度が決まり、0.01 ケルビン 程度までの極低温を実現することができる。

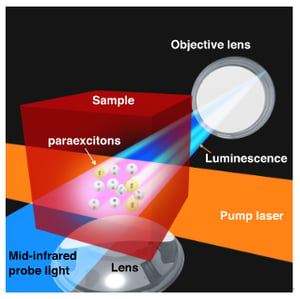

7.添付資料: 図1:レーザー光による励起子の生成と中赤外光吸収イメージングの概念図

図1:レーザー光による励起子の生成と中赤外光吸収イメージングの概念図

亜酸化銅結晶(赤色の直方体)に対して、結晶の下にある加圧レンズを通じて不均一な歪みが加えられている。この歪みが生まれている箇所にレーザー光で照射すると、励起子が局所的に捕獲され、高い密度を実現できる。この高密度な励起子の“雲”を中赤外光の吸収イメージングで観測する。その際、サブミクロンスケールでの位置の制御が可能なレンズを、希釈冷凍機内部、結晶の直後に置くことで高い位置分解能を有するイメージングを実現している。 図2:実験装置の概略図

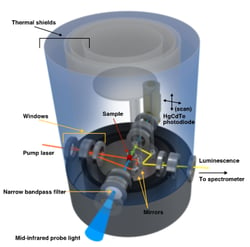

図2:実験装置の概略図

本報告では励起子の極低温状態を作るために、希釈冷凍機(青色の筒状の装置)が用いられている。この希釈冷凍機はメンテナンスフリーで数ヶ月単位の長時間運転が可能となっている。本報告の実験では、何日にも渡る長時間測定によって精密な測定を実現していたため、長時間運転が可能であるという特徴が非常に重要であった。

亜酸化銅(図中:赤色の立方体)の半導体単結晶を希釈冷凍機内のサンプルステージ中央にマウントし、外から励起子を作るための励起レーザー(図中:オレンジ色の線、波長606.1 nm)と励起子の吸収イメージングを行うための量子カスケードレーザーから放出された中赤外ビーム(波長 9.8 mm)を導入している。二つの光を導入するために希釈冷凍機の熱シールドには窓を取り付けている。窓を取り付ける際には熱の流入を極力抑えるように、その大きさ、材質に至るまで慎重な設計を重ねた。その結果、温度上昇を0.02ケルビンまで抑えている。

本報告では、従来のオーソドックスな測定手法である励起子からの発光観測と中赤外の吸収イメージングを両立するために希釈冷凍機内部にミラーを設置した光学系を組んでいる。 図3:励起子のボース・アインシュタイン凝縮体の観測

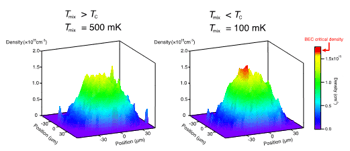

図3:励起子のボース・アインシュタイン凝縮体の観測

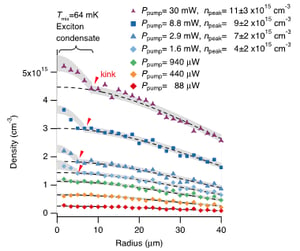

本報告では中赤外吸収イメージングによって半導体結晶中の3次元ポテンシャルに捕獲されたパラ励起子集団の密度分布を測定している。(左)凝縮体が形成される条件を満たさない比較的高温(0.5 ケルビン)での励起子密度分布(右)凝縮体が形成される条件を満たした低温(0.1 ケルビン)での励起子密度分布。

比較的高温の条件では見られなかった、空間的に局所的な高密度領域(図中:赤色のピーク)がポテンシャルの中心に現れている。BECの条件を満たす低温かつ高密度の時のみに現れるこの信号が励起子のボース・アインシュタイン凝縮体である。

図4:ボース・アインシュタイン凝縮体の形成による励起子密度分布の変化

励起子を生成するために用いるレーザーのピークパワーを変えながら励起子密度分布を測定した結果。ピークパワーが940 mW以下では、励起子密度分布はガウス分布でフィットされる熱的な成分のみの密度分布であるが、ピークパワーが1.6 mW以上では、トラップの中心に局所的な高密度領域が現れた特徴的な密度分布が見られる。この局所的高密度信号が凝縮体である。

プレスリリース本文:PDFファイル

Nature Communications:https://www.nature.com/articles/s41467-022-33103-4

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら

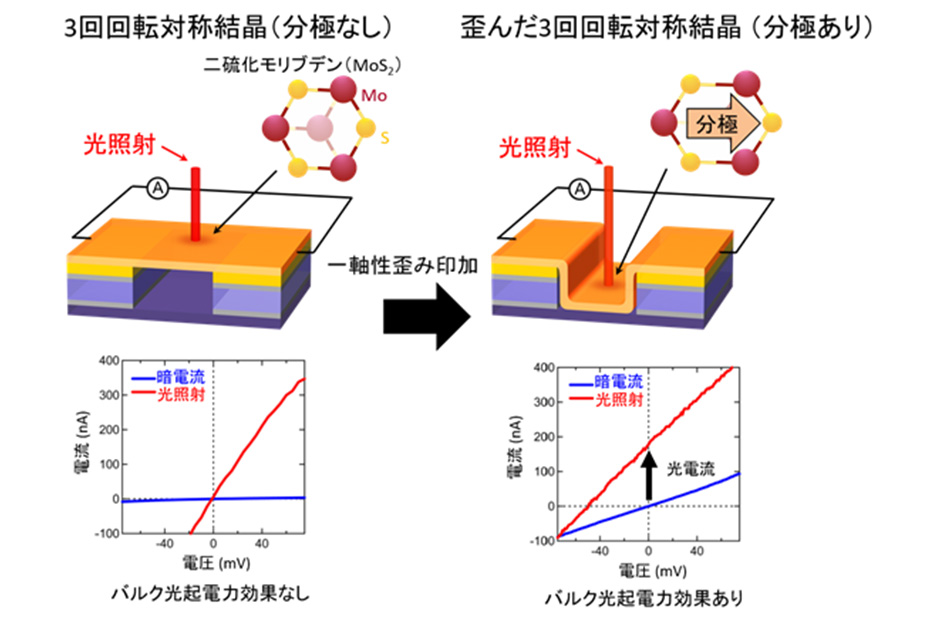

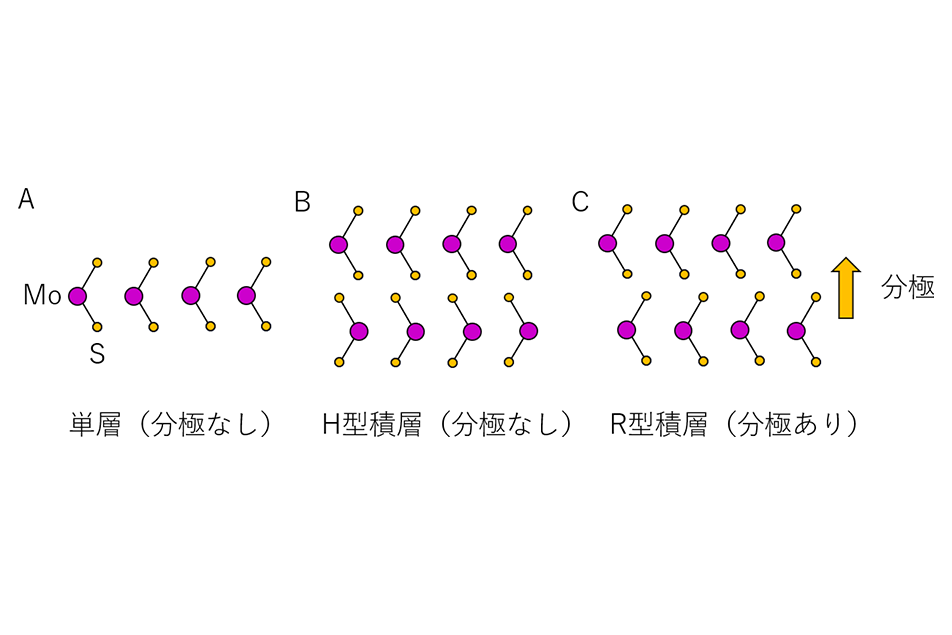

2次元結晶の積層構造由来の電気分極を反映した光起電力応答を発見 ―2次元物質の積層自由度を用いた新たな機能性の可能性―

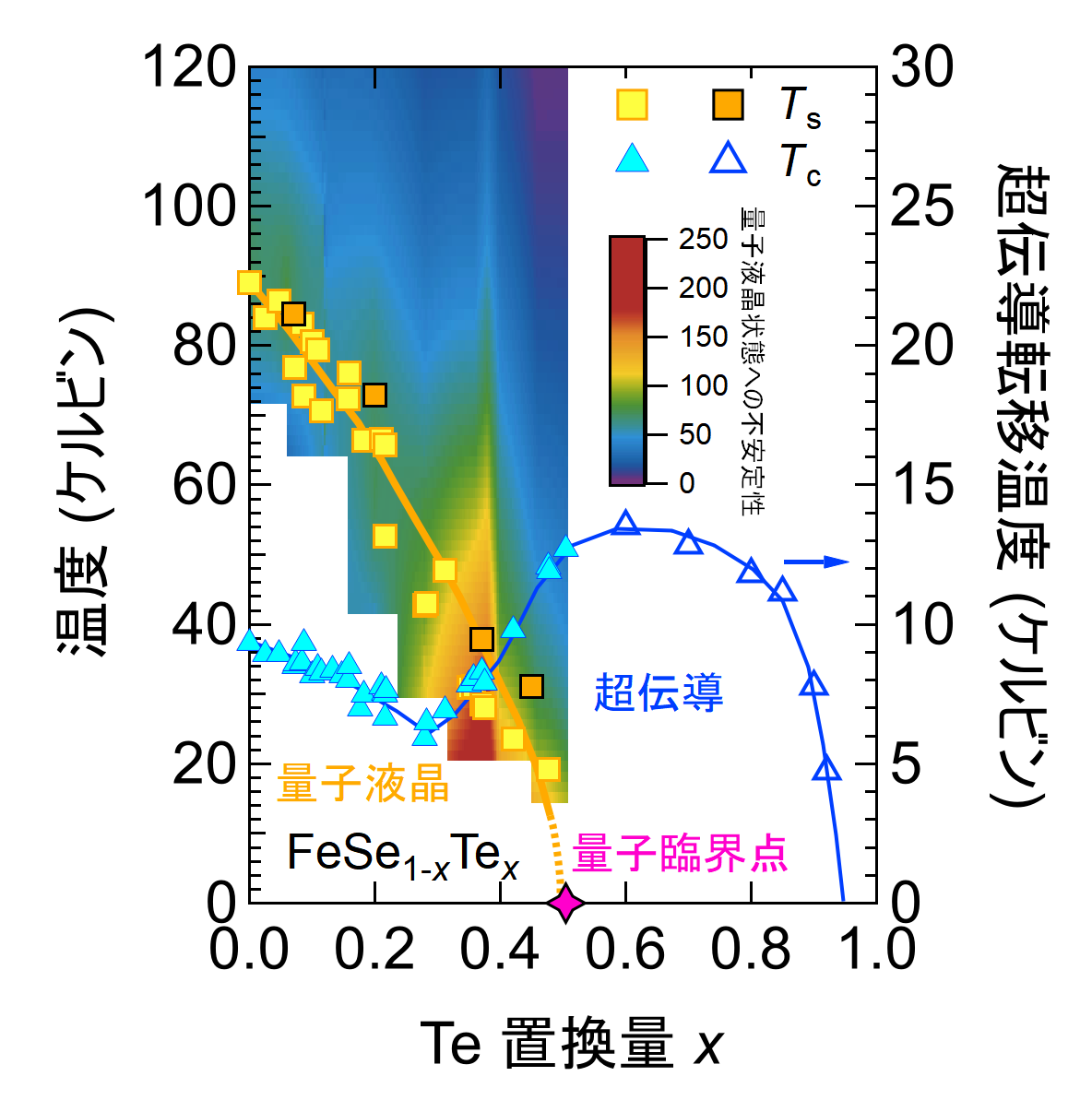

量子液晶の量子臨界点が超伝導転移温度を上昇させることを解明