共有

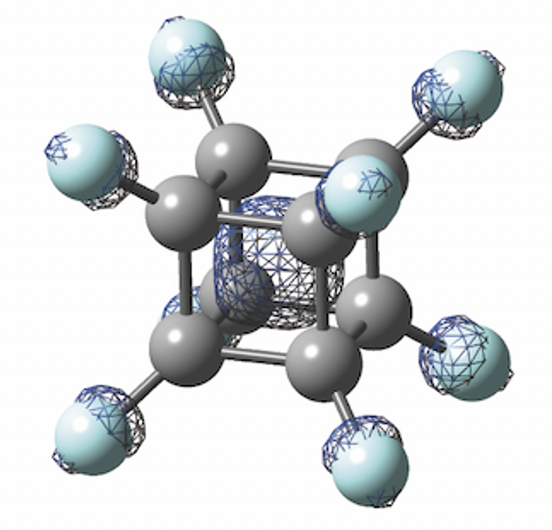

フタロシアニンはその特徴的な構造によって発色・蛍光特性を示すことから塗料や記録メディアとして汎用され、最近は発光材料としても注目されている人工合成分子である。フタロシアニンは直径が1ナノメートル(10億分の1メートル)と小さく、四角い板状の形をしており、その一種であるH2Pcは、内部の水素の位置の移動による“互変異性化”という反応を示す。これまでH2Pcの互変異性化は、室温、結晶中では1秒間に10万回という高い頻度で起こることが実験で証明されていた。他方、孤立したH2Pcのコンピューターシミュレーションでは、互変異性化が非常に遅いと予測されていたが、実験的に証明されたことはなかった。

東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻の池田朋宏特任研究員、野地博行教授は、自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンターの飯野亮太教授(2014年5月まで、東京大学大学院工学系研究科 准教授)と共に、今回、孤立した一つのH2Pc 分子の互変異性化の速度を計測することに成功し、その速度が理論計算の予測と一致して数秒に1回と非常に遅いことを明らかにした。

確認された遅い互変異性化は、分子メモリや分子スイッチを実現する上で必要な条件「1分子に2状態が存在し、それらを区別できる」を満たしている。今後、化学修飾で互変異性化をさらに遅くし、電圧や光などの外部刺激で任意のタイミングで互変異性化させる方法を開発することができれば、分子1個が1ビットのメモリとして働く「分子メモリ」を作れる可能性も高まる。H2Pcを基板上に密に並べることによって、将来的に1平方センチメートルあたり13テラバイトの記録能力を持つ高機能な材料も実現できる可能性が期待される。

なお、本研究の成果はその重要性が認められ、Chemical Communications誌の表紙に採用された。

詳細はこちらからご覧ください。

本件に関連する記事はこちら