<ポイント>

◆磁力の起源といえる原子周囲に発生している磁場の直接観察は極めて困難であった。

◆新開発の原子分解能磁場フリー電子顕微鏡で、原子磁場の直接観察に成功した。

◆今回の今回の計測技術は、物質が示す磁性の解明などの基礎研究や、磁石、鉄鋼、半導体デバイス、量子技術などの最先端マテリアル研究開発を強力に推進すると期待される。

JST 先端計測分析技術・機器開発プログラムにおいて、東京大学 大学院工学系研究科 附属総合研究機構 柴田 直哉 機構長・教授と日本電子株式会社 EM事業ユニット 河野 祐二 スペシャリストらの共同開発チームは、新開発の原子分解能磁場フリー電子顕微鏡(MARS)注1)を用いて、磁石(磁力)の起源である原子磁場注2)の直接観察に世界で初めて成功しました。同グループは2012年に原子内部の電場観察に初めて成功しましたが、原子の持つ磁場は電場に比べて極めて弱く、その観察は電子顕微鏡開発以来の未踏技術でした。本成果は、顕微鏡開発の歴史を塗り替える画期的な成果です。

電子顕微鏡は、現在用いられている全ての顕微鏡の中で最も高い空間分解能を持つ顕微鏡です。しかし、原子を直接観察できるほどの超高分解能にするためには、試料を極めて強いレンズ磁場の中に入れて観察する必要があり、そのレンズ磁場の影響を強く受ける磁石や鉄鋼材料などの磁性体の原子観察は長年不可能でした。しかし、2019年に本共同開発チームが全く新しい構造のレンズ開発に成功したことにより、レンズ磁場の影響を受けない磁性材料の原子観察を実現しました。次の目標は、磁石(磁力)の起源ともいえる原子の磁場観察であり、そのための技術開発を続けてきました。

今回、原子分解能磁場フリー電子顕微鏡に新開発の超高感度・高速検出器を搭載することで、鉄鉱石の一種であるヘマタイト結晶注3)中の鉄原子周囲の磁場観察に成功しました。本結果は、鉄原子自体が微小な磁石(原子磁石)であることを直接示すとともに、ヘマタイトが示す磁性(反強磁性注4))の起源を原子レベルから解き明かすものです。この計測手法は、磁石、鉄鋼、半導体デバイス、量子技術などの最先端マテリアル研究開発を格段に進歩させる画期的な計測技術になると期待されます。

本研究はオーストラリアのモナッシュ大学と共同で行われました。本研究成果は、2022年2月10日(木)午前1時(日本時間)に英国科学誌「Nature」のオンライン版で公開されました。

本開発成果は、以下の事業・開発課題によって得られました。

事業名:研究成果展開事業(先端計測分析技術・機器開発プログラム)機器開発タイプ

開発課題:「原子分解能磁場フリー電子顕微鏡の開発」(JPMJSN14A1)

チームリーダー:柴田 直哉(東京大学 大学院工学系研究科 附属総合研究機構 機構長・教授)

サブリーダー:河野 祐二(日本電子株式会社 EM事業ユニット スペシャリスト)

開発期間:平成26~令和2年度

担当開発総括:森田 清三(大阪大学 名誉教授)

JSTはこのプログラムで、最先端の研究やものづくり現場でのニーズに応えるため、将来の創造的・独創的な研究開発に資する先端計測分析技術・機器及びその周辺システムの研究開発を推進します。上記研究課題では、従来の常識を打ち破る無磁場下での原子分解能観察を可能にする電子顕微鏡を開発し、先進磁性材料、磁気メモリ、スピントロニクスデバイス、スピン秩序構造などの超高分解能磁性構造解析に革新をもたらすことを目指します。

<研究の背景と経緯>

顕微鏡開発の歴史は、「極微の世界を知りたい、直接見たい」という人類の知的好奇心追求の歴史です。1931年に実現した電子顕微鏡は、文字通り電子を使って極微の世界を観察する顕微鏡であり、現在の世界最高性能は東京大学と日本電子株式会社の共同チームが2017年に達成した40.5ピコメートル(ピコは1兆分の1)です。これは水素原子の半径(53ピコメートル)よりも小さなものを見分けられることを意味します。

光を用いた光学顕微鏡は、光学ガラスをレンズとして使って物体の拡大像を得ますが、電子顕微鏡では強力な磁場をレンズに用います。磁場中に電子を入射するとローレンツ力という力を受けて電子は曲がりますが、この現象を試料の近くでレンズのように作用させることで像を拡大しています。この強い磁場を使った対物レンズの性能が、電子顕微鏡の性能、すなわち空間分解能を決定します。これまでの電子顕微鏡では、対物レンズの構造上、試料を強磁場の中に挿入しなければ原子を観察することはできませんでした。つまり、原子分解能を実現するためには、試料を常に強磁場にさらす必要がありました。磁性がない試料であれば問題はありませんが、磁石、鉄鋼、磁気ヘッド、磁気メモリ、スピンデバイス、量子マテリアルなど、磁性を持つ材料やデバイスを観察する場合、レンズの強磁場と試料の磁性が強く相互作用してしまい、元々の構造が大きく変化したり、破壊されたりしてしまう問題が生じます。構造を破壊しない程度に対物レンズの磁場を弱めて観察することもできますが、その場合は分解能が格段に悪化し、原子を観察できなくなります。つまり、磁性材料の原子分解能観察は電子顕微鏡分野の長年の難題でした。

この難問に対して、柴田 直哉 教授らの東大グループと日本電子株式会社の共同開発チームは、2014年からJST 先端計測プログラムの中で新たな電子顕微鏡開発に挑戦しました。そして、2019年に1つの解決策がもたらされました。試料室を磁場フリー(磁場のない)環境に保つことができる新しい対物レンズを開発し、そのレンズを搭載した電子顕微鏡によって、磁場フリー環境における原子分解能観察を世界で初めて実証しました(2019年5月24日プレスリリース)注1)。

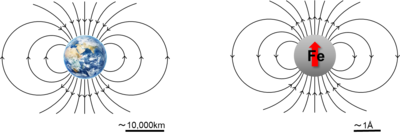

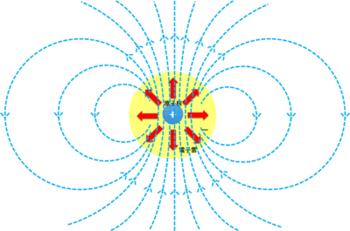

この技術が実現したことで、これまで不可能と考えられてきた原子レベルの磁場観察への期待が高まりました。磁石(磁力)の起源とは、究極的には原子自体が磁石(原子磁石)であることにさかのぼり、その原子の周囲には磁場が発生しているはずです。これはあたかも地球の地磁気を連想させます(図1)。この原子の磁場を直接観察できれば、物質・材料の磁性発現の起源を原子レベルから理解し、制御することが可能になると期待されます。しかし、原子の磁場と入射電子との相互作用は極めて微弱なため、その検出は磁場フリー環境における原子分解能観察が実現したとしても、極めて困難であると理論的に予想されていました。

<研究の内容>

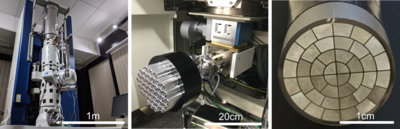

今回、柴田 直哉 教授、関 岳人 助教、幾原 雄一 教授の東大グループと日本電子株式会社の河野 祐二 スペシャリストの共同研究チームは、原子分解能磁場フリー電子顕微鏡(MARS(マーズ):Magnetic-field-free Atomic Resolution STEM)に新開発の超高感度・高速分割型検出器(図2)を搭載し、さらにコンピューターによる画像処理技術を駆使して、ヘマタイト(α-Fe2O3)結晶内部の鉄(Fe)原子の磁場観察に挑戦しました。磁場観察には、柴田教授らが開発した走査型透過電子顕微鏡法(STEM)注5)を用いた局所電磁場計測手法である原子分解能微分位相コントラスト(DPC)法注6)を用いました。

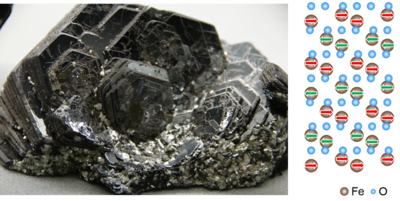

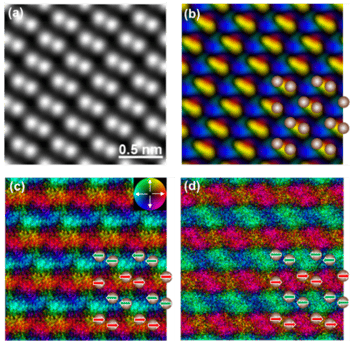

図3にヘマタイト結晶の外観とその原子構造の模式図を示します。この結晶は、Fe原子層と酸素原子層が互い違いに積層した原子構造をしています。この結晶は室温において反強磁性を示し、Fe原子の磁気モーメント注7)の向き(矢印で表示)が互い違いに配列したスピン注8)構造を持っていると考えられています。この結晶を通常のSTEM法を用いて観察したところ、Fe原子位置が明るい輝点として観察できますが(図4(a))、磁気モーメントの情報を捉えることは不可能です。次に、DPC法を用いてこの結晶内部の磁場の可視化に挑みました。DPC法では、電場や磁場によって電子顕微鏡からの入射電子が偏向する現象を利用して電磁場を可視化します(図4(b))。この像からは、全てのFe原子が同じコントラスト(明暗の差)を示しており、磁気モーメントに対応する磁場を観察することはできません。これは、原子内部には磁場だけでなく、原子核と電子雲との間に強い電場が存在していることが原因です(図5)。つまり、原子近くには電場と磁場が共存しているため、入射電子は原子内部の電場と非常に強く相互作用し(偏向される)、磁場との相互作用は極めて弱くなります。原子磁場の寄与は全体の1パーセント程度に過ぎないことが理論的にも予測されています。よって、原子の磁場を可視化するためには、何らかの方法でDPC像から電場による寄与を差し引いて、磁場のみの信号を抽出しなければなりません。

そこで本研究では特殊な画像処理技術を開発し、DPC像中の反対方向の磁気モーメントを持つFe原子同士の信号を差し引くことで電場による寄与を相殺し、磁場による信号のみを抽出する画像処理を行いました(図4(c))。もし原子に磁場がなければ何もコントラストが付かないはずですが、Feの原子層ごとに互い違いに反平行にコントラストが変化する様子が明瞭に観察できています。この磁場分布は、図3に示した磁気モーメントの並びを仮定した像シミュレーション結果(図4(d))とも良く一致しており、反強磁性的なスピン配列に伴う原子磁場を直接観察できたことを意味します。この結果は、Fe原子自体がミクロな磁石であることを直接的に示す結果です。

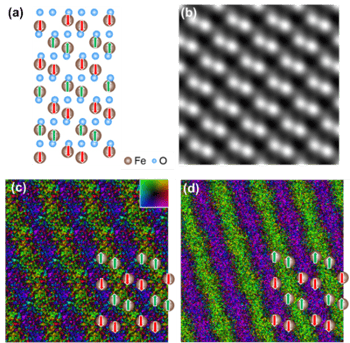

次に、ヘマタイト結晶を約113ケルビン注9(K)まで冷却して、原子磁場観察を行いました。ヘマタイト結晶は、260K以下に冷やすとスピン構造が大きく変化するモーリン転移注10)を起こすことが知られています。260K以下でのFe原子の磁気モーメントの方向を図6(a)に示します。室温と同様に反強磁性的なスピン配列になりますが、Fe原子の磁気モーメントの方向が90度回転しています。この試料を113Kに冷却して、通常のSTEM法を用いてFe原子を観察しました(図6(b))。Fe原子の観察結果からは、冷却しても室温と同じ原子構造を保っていることが分かります。一方、その原子磁場像は室温の観察結果とは大きく異なり、縦方向のしま状コントラストが観察されました(図6(c))。この結果は、低温の磁気構造を仮定したシミュレーションの結果(図6(d))とも、良い一致を示していることが分かります。つまり、この結果は、モーリン転移に伴うスピン配列構造の変化を原子の磁場変化として実空間観察できたことを示しています。

<本研究の意義および今後の展開>

現在、電子顕微鏡は物理、化学、材料科学、生命科学などの先端的基礎研究分野や、電子情報工学、半導体デバイス、医療、創エネ・省エネなどの多様な産業分野において広く活用されています。東京大学と日本電子株式会社は、産学の知を融合し、電子顕微鏡分野のさらなる発展と人材育成を目指して、東京大学・日本電子産学連携室および次世代電子顕微鏡法社会連携講座を設立し、共同研究および教育活動を長年行ってきました。

原子1個1個の直接観察を実現した電子顕微鏡ですが、原子の磁場、すなわち各原子のスピン配列の情報を直接観察することは極めて困難であり、長年の未踏技術でした。今回の成果は、産学が強力にタッグを組むことにより、これまで実現不可能であった問題を解決した画期的な成果です。今回の研究により、原子磁場の直接観察が実証され、その手法が確立したことにより、今後は磁石、鉄鋼材料、磁気デバイス、磁気メモリ、磁性半導体、スピントロニクス、トポロジカル材料など、さまざまなマテリアルやデバイスの研究開発を先導する新計測手法となることが期待されます。また、本研究は「極微の世界を拡大して見たい」を追求する顕微鏡研究の歴史に、今まで見えなかった原子の磁場観察という大きな一歩を記す成果です。

<研究支援>

本研究の一部は、日本学術振興会(JSPS) 科学研究費補助金基盤研究(S)「原子スケール局所磁場直接観察手法の開発と磁性材料界面研究への応用(研究代表者:柴田 直哉)」、新学術領域研究(機能コアの材料科学:領域代表 松永 克志)「界面機能コア解析(研究代表者:柴田 直哉)」、特別推進研究「原子・イオンダイナミクスの超高分解能直接観察に基づく新材料創成(研究代表者:幾原 雄一)」、JST 戦略的創造研究推進事業 さきがけ「超低電子ドーズ STEM 法の開発と実空間原子・分子配列構造解析(研究代表者:関 岳人)」による助成を受けて行われました。また、本研究は東京大学 大学院工学系研究科 附属総合研究機構「次世代電子顕微鏡法社会連携講座」、東京大学・日本電子産学連携室、文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム事業(東京大学微細構造解析プラットフォーム)の支援を受けて実施されました。

<参考図> 図1 (左)地球の磁場(地磁気)と(右)原子の磁場の模式図

図1 (左)地球の磁場(地磁気)と(右)原子の磁場の模式図

スケールは大きく異なるが、いずれも磁場を発生している。

赤矢印は磁気モーメントの方向を示す。 図2 新開発の超高感度・高速分割型検出器

図2 新開発の超高感度・高速分割型検出器

(左)原子分解能磁場フリー電子顕微鏡の外観

(中央)電子顕微鏡下部に装着した新型検出器

(右)40個の検出領域に分割した検出面 図3 ヘマタイト(α-Fe2O3)結晶の外観と室温における

図3 ヘマタイト(α-Fe2O3)結晶の外観と室温における

原子構造およびFe原子の磁気モーメント配列(矢印)の模式図 図4 ヘマタイト(α-Fe2O3)結晶の室温における原子構造像と磁場像

図4 ヘマタイト(α-Fe2O3)結晶の室温における原子構造像と磁場像

(a)通常の原子分解能STEM像。Fe原子の位置が明るい輝点として観察できる。

(b)DPC像。Fe原子の磁場は極めて弱いため、原子の電場のみが観察できている。電場像からはFe原子の磁気モーメントの情報は得られない。

(c)(b)のDPC像を画像処理して得た磁場像。電場のコントラストを差し引いている。カラーコントラストは凡例に示すように磁場ベクトルの方向を示す。

(d)図3に示した磁気構造を仮定した像シミュレーション結果。実験と一致する。

注)これらの像は単位構造の像を周期的に組み合わせることで表示している。

図5 原子内部の電場分布と磁場分布の模式図

赤矢印が電場、青矢印が磁場を表す。 図6 ヘマタイト(α-Fe2O3)結晶の低温(113K)における

図6 ヘマタイト(α-Fe2O3)結晶の低温(113K)における

原子構造像と磁場像

(a)原子構造モデル。矢印は各Fe原子の磁気モーメントの向きを示す。

(b)113Kにおける原子分解能STEM像。

(c)113Kで取得したDPC像を画像処理して得た磁場像。

(d)(a)に示した磁気構造を仮定した像シミュレーション結果。

注)これらの像は単位構造の像を周期的に組み合わせることで表示している。

<用語解説>

注1)原子分解能磁場フリー電子顕微鏡(MARS)

電子顕微鏡は、電子線を試料に入射し、試料により透過散乱された電子線を磁場レンズにより拡大して、試料中の構造を直接観察する装置。現在、原子の直接観察も可能。電子顕微鏡は、光学顕微鏡の線源(可視光)による原理的分解能(およそ1マイクロメートル)の限界を、電子の波としての性質を利用して突破した観察装置であり、量子力学の恩恵を最も直接的な形で応用展開した観察技術である。

原子分解能磁場フリー電子顕微鏡(MARS)は、2019年に本開発チームが開発した磁場フリーの環境で計測可能な電子顕微鏡。詳細は以下のプレスリリースを参照。

88年の常識を覆す画期的な電子顕微鏡を開発(2019年5月24日)

https://www.jst.go.jp/pr/announce/20190524/index.html

注2)磁場

磁界ともいい、磁気的な作用を及ぼす空間やその空間の性質を指す。

注3)ヘマタイト

鉄鉱石の一種であり、鉄の酸化物(α-Fe2O3)。赤鉄鉱とも呼ばれる。温度に応じて磁気構造の相転移を示す。火星でも発見されており、火星に水があった証拠の1つであると考えられている。

注4)反強磁性

隣り合う原子のスピンが互いに反平行を向いて整列し、全体として自発磁化を持たない状態の物質の磁性を指す。

注5)走査型透過電子顕微鏡法(STEM)

細く収束させた電子線を試料上で走査し、試料により透過散乱された電子線の強度で、試料中の構造を直接観察する装置。現在、原子の直接観察も可能である。

注6)微分位相コントラスト(DPC)法

試料に入射した電子線が、その内部に存在する電磁場によって力を受け、わずかに軌道を変化することによって、分割型検出器の各位置で検出される電子線強度に差が生じることを利用して、試料上の各点での電磁場を計測する手法。その分解能は基本的に電子プローブの大きさで決まるため、原理的に原子分解能での電磁場観察が可能な手法である。

注7)磁気モーメント

磁気双極子の磁気的な作用を表わす量。磁石の正極または負極の磁荷と両極間の距離との積の大きさを持ち、負極から正極へ向かう方向を持つベクトル量。

注8)スピン

本研究では電子スピンを指す。便宜的に電子の自転と解釈され、この回転の向きに応じて小さな棒磁石に相当する性質を持つ。

注9)ケルビン

水によらず、熱による分子の運動が完全に無くなる温度を「絶対零度」としたのが「ケルビン温度」で「絶対温度」とも言われます。水の「三重点」という温度(0.01℃)を273.16ケルビンとして基準にしています。

注10)モーリン転移

ヘマタイトはT=260K付近で、スピン配列の方向が面直方向(低温)から面内方向(高温)へと変化する磁気相転移を起こす。この相転移をモーリン転移と呼ぶ。

<論文タイトル>

“Real-space visualization of intrinsic magnetic fields of an antiferromagnet”

(反強磁性体に内在する磁場の実空間観察)

著者:Yuji Kohno, Takehito Seki, Scott David Findlay, Yuichi Ikuhara and Naoya Shibata

論文誌:Nature

DOI:10.1038/s41586-021-04254-z

プレスリリース本文:PDFファイル

Nature:https://www.nature.com/articles/s41586-021-04254-z

科学技術振興機構:https://www.jst.go.jp/pr/announce/20220210/index.html

日本電子株式会社:https://www.jeol.co.jp/news/detail/20220210.5270.html

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら

88年の常識を覆す画期的な電子顕微鏡を開発 ~磁石や鉄鋼などの磁性材料の原子が直接見える~:附属総合研究機構 柴田直哉教授、関岳人助教ら