発表のポイント

◆ ナノ空間を利用して、モノマーの種類を自動で選別し整列させ、独立して反応させることで、複数のモノマーの混合物からでも純成分のポリマーを単工程で合成できる「マルチタスク型」合成手法を世界で初めて開発しました。◆ 本手法により、異なるポリマーが分子レベルで交互に整列したポリマーアレイ構造の実現に世界で初めて成功しました。

◆ 雑多な混合物からでも単工程で高機能材料の創出を可能とする本技術は、エネルギー・電子材料分野などにおける幅広い応用が期待されます。

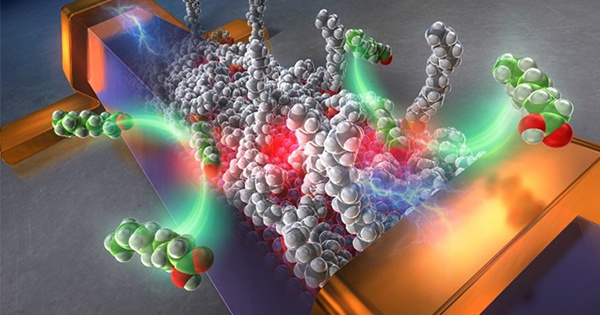

今回開発されたナノ空間を利用したマルチタスク型ポリマー合成法の概略

概要

東京大学大学院工学系研究科の植村卓史教授、細野暢彦准教授、Keat Beamsley大学院生らによる研究グループは、生体システムが持つ「分子の選別」や「反応の分業化」といった巧みなしくみにヒントを得て、異なる種類のモノマー(注1)分子を自動で仕分け、並べ、単独で重合(注2)させる新技術を開発しました。

この技術は、金属有機構造体(Metal-Organic Framework: MOF)(注3)と呼ばれる物質が持つナノサイズの細孔を利用して開発されました。二種類の異なる細孔を持つMOFをデザインし、各細孔へモノマーを分離・選別してその場で重合させることで、異なるモノマーの混合物からでも単工程でそれぞれのホモポリマー(注4)(単独重合体)を合成することが可能になりました。さらに本技術を利用することで、これまで実現が困難であった異種ポリマーの交互配列構造(ポリマーアレイ)を得ることも可能となり、次世代の分子デバイスや電子材料への応用が期待されます。

本研究成果は、2025年8月5日(英国夏時間)に国際科学誌「Nature Communications」のオンライン版で公開されました。

発表内容

私達の体の中では、数えきれないほどの分子がそれぞれの役割を担いながら、正確かつ効率的に反応しています。酵素などの生体分子は、似たような構造を持つ化学物質の中から目的の分子だけを見分け、反応させる「分子の仕分け機能」を持っています。こうした生体のしくみは、人工的な材料開発を進めるうえでも大きなヒントとなります。

研究グループは今回、異なる二種類のモノマー分子を「自動で仕分け」「それぞれ別の空間で重合させる」ことで、二種類のポリマー鎖を交互に並べた構造体を単工程で合成する手法の開発に成功しました。これは従来のフラスコなどの反応容器を使った合成法では極めて困難だった操作であり、「分子の整列」や「複数の反応の同時制御」といったマルチタスク的な化学操作を可能にする画期的な成果です(図1下)。

図1:一般的なフラスコを用いた重合反応(上)と今回のMOFのナノ細孔を用いた仕分け重合(下)の概要

この技術の鍵となるのは、金属と有機分子が組み合わさってできる多孔性結晶「MOF(Metal–Organic Framework)」です。今回使用した銅(Cu)と5-メチルイソフタル酸(mip)から成るMOF([Cu(mip)]n)は、性質の異なる二種類の一次元ナノチャネル(細孔)を持ち、それぞれが特定のサイズや性質を持った分子を選択的に吸蔵します。これにより、二種類のモノマーが混ざった混合液をそのままMOFに導入するだけで、分子が自動で仕分けられて一列に並び、それぞれの細孔内で独立して重合が進行します。

一般に、異なる二種類のモノマー(モノマーAとモノマーB)が混ざった状態で重合を行うと、それぞれのモノマーが混ざって結合したポリマー(コポリマー)が生成します(図1上)。さらに、生成したコポリマーは容器内で乱雑に絡み合い、完全に混ざった状態で得られます。一方、今回の反応法を利用すると、二種類のモノマーが混ざった状態でも、それぞれが別々のMOFの細孔へ自動的に仕分けられ、単独で反応するため、単工程で二種類の単独重合体(ホモポリマー)を得ることができます。これらのホモポリマーは、MOFを分解することで容易に取り出すことも可能です。また、MOFの細孔構造が鋳型となることで、それぞれのホモポリマーは直線状かつ交互に整列した構造(交互配列構造)を形成することもわかりました。このように、異種のポリマーが分子レベルで交互に配列した構造は、従来の方法では達成が極めて困難です。

さらに、MOF内に組み込んだ「つなぎ役」となる分子(架橋分子)を介して、ポリマー同士を架橋(クロスリンク)させることで、MOFを除去した後でもこのアレイ構造を安定に保持できることも実証しました(図2)。

図2:架橋分子を仕組んだ架橋型MOFを利用した異種ポリマーの交互配列構造の達成

このような分子レベルでの選別と合成の一体化は、従来の溶液中での重合反応では不可能だったものです。本技術により、電子材料や分子デバイスなどにおいて求められる高度に制御されたポリマー構造を、効率的かつ新たな視点から創出できると期待されます。

発表者・研究者等情報

東京大学大学院工学系研究科

植村 卓史 教授

細野 暢彦 准教授

Keat Beamsley 博士課程/日本学術振興会特別研究員

論文情報

雑誌名:Nature Communications

題 名:Sorting polymerization in a bichannel metal-organic framework

著者名:Keat Beamsley, Nobuhiko Hosono*, Takashi Uemura*

DOI:10.1038/s41467-025-62322-8

URL:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62322-8

研究助成

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業・基盤研究(A)(課題番号:JP21H04687)、基盤研究(B)(課題番号:JP24K01535)、挑戦的研究(萌芽)(課題番号:JP24K21817)、特別研究員奨励費(課題番号:JP24KJ0710)、科学技術振興機構 先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)(課題番号:JPMJAP2315)、同 創発的研究支援事業(課題番号:JPMJFR232H)の支援により実施されました。

用語解説

(注1)モノマー:

ポリマーの原料となる反応性の小分子化合物の総称。身近なプラスチックの原料となるポリエチレンやポリスチレン、ポリ塩化ビニルといったポリマーは、それぞれエチレン、スチレン、塩化ビニルと呼ばれるモノマーから合成される。

(注2)重合:

モノマー反応して結合し、ポリマーを生成する反応。

(注3)金属有機構造体(Metal-Organic Framework: MOF):

金属イオンと有機化合物が結合することで構成され、無数の規則的な細孔を骨格中に有する結晶性物質。吸着材や触媒などへの応用が幅広く検討されている。

(注4)ポリマー:

モノマーが連結してできた巨大分子の総称。高分子とも呼ばれる。一般に長い紐状の分子構造を持つ。身の回りのプラスチックの原料となるだけでなく、医薬品や化粧品など、さまざまな製品に用いられている。単一種類のモノマーから得られるポリマーをホモポリマー、複数種のモノマーから得られるポリマーをコポリマーと呼ぶ。

プレスリリース本文:PDFファイル

Nature Communications:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62322-8

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら

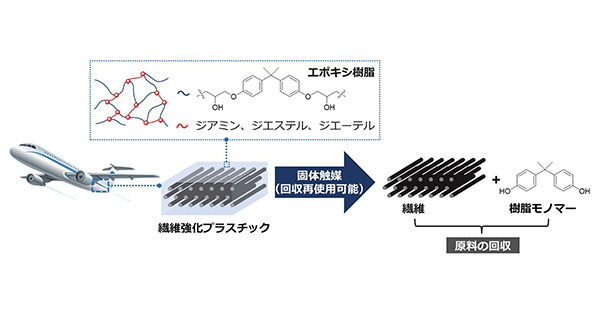

温和な条件下でエポキシ樹脂の分解を可能とする固体触媒を開発 ―繊維強化プラスチックから繊維と樹脂モノマーの同時回収に新たな道―

セラミックスにおける新拡散メカニズムを発見 ―セラミックスの焼結メカニズムの解明と新たな粒界設計指針の構築―