概要

理化学研究所(理研)開拓研究所上坂スピン・アイソスピン研究室の立石健一郎研究員(仁科加速器科学研究センター核反応研究部研究員)、上坂友洋主任研究員(仁科加速器科学研究センター核反応研究部部長、埼玉大学大学院理工学研究科連携教授)、埼玉大学大学院理工学研究科の大塚脩司大学院生(研究当時)、東京大学大学院工学系研究科附属ナノシステム集積センターの黒澤俊介特任准教授(東北大学ニュートリノ科学研究センター客員准教授)、東北大学ニュートリノ科学研究センターの山路晃広学術研究員の共同研究グループは、室温(293ケルビン、約20℃)における比較的弱い磁場(0.64テスラ[1])条件下で、固体中の水素(¹H)核スピン偏極率[2]として世界最高値となる61%を達成しました。

本研究成果は、量子物性研究や放射線耐性偏極標的など、次世代量子技術への応用展開が期待されます。

核スピンを量子技術に利用するためには、高い核スピン偏極率により量子特有の性質を発現させる必要があります。しかし、室温下の固体材料では熱の影響を強く受けるため核スピン偏極率が低くなり、量子技術への利用には至っていませんでした。

今回、共同研究グループは、光励起三重項電子を用いた動的核偏極(トリプレットDNP)法[3]において、新たに導入した有機結晶材料ジベンズ[a,h]アントラセンが、トリプレットDNP法に適した分子であることを見いだしました。

本研究成果は、米国の科学雑誌『Chemical Physics Letters』オンライン版(2025年12月24日付)に掲載されました。

トリプレットDNP法を用いた水素(1H)核スピン偏極率の向上

背景

核スピンは、長いコヒーレンス(干渉)時間と高い制御性を兼ね備えており、磁性の理解から量子情報処理に至るまで、固体物理学のさまざまな分野で重要な役割を果たしています。一方、室温では熱の影響を強く受けて核スピン偏極率が低く、つまり核スピンの向きがほとんどそろわないため、多数の核スピンが集まっても量子特有の性質を発現しないという課題がありました。水素原子核(¹H)の核スピンを量子技術に利用するためには、40%を超える高い核スピン偏極率に加え、高密度かつ強いスピン間相互作用が不可欠です。これまで、気体や溶液中では、光ポンピング法[4]やパラ水素誘起偏極法[4]といった手法により、50%を超える高い核スピン偏極率が実現されてきました。しかし、室温下の固体材料において、このように高い核スピン偏極率を達成した例はこれまでなく、量子技術への利用に至っていませんでした。

核スピン偏極率を高める有力な手法に、素粒子物理学や原子核物理学における偏極標的の作製にも応用されている「動的核偏極(Dynamic Nuclear Polarization:DNP)」があります。これは、マイクロ波を照射することにより電子スピンの向きをそろえて、その高い電子スピンの偏極率を核スピンへと移す方法で、固体中の水素原子核(¹H)を高偏極化する技術として、最も有望とされてきました。しかしながら、従来のDNP法では、極低温(1ケルビン以下)かつ強磁場が必要でした。

トリプレットDNP法は、レーザー光の照射により電子スピンの向きを非常に偏らせた三重項励起状態[5]を出現させて、このような物質を試料に少量添加してDNP法を行えば、温度に関係なく核スピン偏極率を増大させることができます。このトリップレットDNP法は、室温での動作が可能という大きな利点を持っていますが、室温での核スピンの緩和速度が速くスピン-格子緩和時間(T1)[6]が短いため、核スピン偏極率向上の大きな足かせとなっていました。そこで、共同研究グループは、T1の長い試料を探索して、核スピン偏極率を向上させることに挑みました。

研究手法と成果

これまで、トリプレットDNP法では、室温で最も高い水素原子核(1H)スピン偏極率を達成しているp-ターフェニル単結晶を試料として用いていました。p-ターフェニル単結晶は、三つのベンゼン環が直線状に連結しており(図1(a)左下)、中央のベンゼン環が振り子のように分子振動(図1(b)左)することで、ベンゼン環周辺の局所的な双極子磁場が変調されて、核スピンのT1が短くなります。

そこで、共同研究グループは、分子構造が剛直なジベンズ[a,h]アントラセン(図1(a)右下)に着目しました。この分子はベンゼン環が縮合して剛直なため、振り子のような分子振動が抑制されて(図1(b)右)、双極子磁場を変調せず、T1が長くなると考えました。

まず、ジベンズ[a,h]アントラセンに、光励起三重項電子を生成する重水素化ペンタセン(ペンタセン-d14)を微量添加し、ブリッジマン法[7]で単結晶を育成したところ、紫赤色の結晶が得られました(図1(c))。

図1 本研究で用いた分子

(a)ペンタセン-d14、p-ターフェニル、ジベンズ[a,h]アントラセンの分子構造。(b)p-ターフェニルおよびジベンズ[a,h]アントラセンの模式図。p-ターフェニルでは、中央のベンゼン環が振り子のように運動することで、環周辺の局所的な双極子磁場が変調され、核スピンのスピン-格子緩和時間(T1)が短くなる。一方、ジベンズ[a,h]アントラセンでは、環が縮合した剛直な構造を持つため、このような分子運動が抑制されている。(c)ペンタセン-d14を0.05%モル当量(原料1molに対して0.05%)添加したジベンズ[a,h]アントラセン単結晶。

次に、室温でこの結晶にレーザー照射を行いながら電子スピン共鳴(ESR)[8]測定を行ったところ、ペンタセン-d14に由来する三重項電子スピンの信号が明瞭に観測され、既存材料と一致するスピン特性が得られました。

これらの結果を解析し、ペンタセン分子の長軸を外部磁場にそろえることで、核スピンへの偏極移動効率が最大化されることが示されました。さらに、¹H-NMR(水素核磁気共鳴)測定によりT1を評価した結果、室温において磁場0.64テスラという条件下で132分という非常に長いT1を持つことが分かりました(図2挿入図)。これらの結果から、ジベンゾ[a,h]アントラセンは、ペンタセン-d14を均一に取り込むことができ、かつ非常に長い水素原子(1H)核スピンのT1を有する材料であり、トリプレットDNP法に適した分子であることが明らかになりました。

本研究では、トリプレットDNP法を室温における磁場0.64テスラという条件下で、試料にペンタセン-d14を0.05%モル当量添加したジベンゾ[a,h]アントラセン単結晶(約1mg)を用いて実施しました。その結果、トリプレットDNP法開始から140分後に、水素原子(¹H)核スピン偏極率は61%に達しました(図2)。この値は、室温の固体材料において達成された水素原子(¹H)核スピン偏極率として、これまでで最高の値です。さらに、レーザー照射下でのスピン緩和時間を評価したところ、分子振動による緩和よりも、三重項電子に由来する常磁性緩和の寄与が支配的になっていることが分かりました。この結果は、単純な試料冷却による性能向上には限界があり、より適した分子の設計が重要であることを示唆しており、三重項励起状態の寿命の短い分子を用いることで、さらなる核スピン偏極率の向上が期待されます。

図2 ジベンズ[a,h]アントラセン単結晶のトリプレットDNP法実験

ジベンズ[a,h]アントラセンにペンタセン-d14を0.05%モル当量添加した単結晶(約1mg)にトリプレットDNP法を実施した結果。室温において磁場0.64テスラの条件下での水素原子核(¹H)スピン偏極率の時間変化。140分後に水素原子核(1H)スピン偏極率は61%に到達した。挿入図は、同試料の1H-NMRによるスピン-格子緩和時間(T1)測定結果。

今後の期待

本研究で実現した室温で60%を超える高い核スピン偏極率は、次の二つの重要な応用展開が期待されます。

① 室温での核スピン磁性の実現による次世代量子技術への応用固体物理学では、これまで電子スピンによる磁性が主な研究対象でした。一方、核スピン同士の相互作用は非常に弱いため、強く相関した核スピン系の研究はほとんど進んでいませんでした。水素原子核(1H)の場合、核スピン偏極率40%を超えると磁気相転移を起こせることが知られていますが、本研究で達成した高偏極状態はこの値を大きく上回っています。さらに、核スピンの振る舞いは、発光特性や熱伝導といった非磁性の物性にも影響を与えることが知られています。室温で核スピンの磁性とこれらの物性測定を組み合わせることが可能となり、新しい量子材料の創出につながると期待されます。

② 放射線耐性を備えた偏極標的への応用加速器科学では、スピンに依存した反応を調べるための「偏極標的」に核スピンの高偏極化が利用されています。高エネルギー加速粒子の照射によって材料中の化学結合が切断されて不要なラジカル[9]が生じ、スピン偏極が失われる放射線損傷が大きな課題でした。この損傷は、高温でのアニーリング(焼きなまし)効果により回復することが知られています。本研究成果の室温での核スピンの高偏極化は、加速器装置を簡素化できるだけでなく、放射線損傷を抑え、より高精度な実験を可能にする偏極標的の構築に貢献することが期待されます。

論文情報

<タイトル>

1H polarization above 60% at room temperature by triplet dynamic nuclear polarization

<著者名>

立石健一郎、大塚脩司、山路晃広、黒澤俊介、上坂友洋

<雑誌>

Chemical Physics Letters

<DOI>

補足説明

[1] テスラ

磁場の単位。1テスラはネオジム系などの強力永久磁石の表面磁場と同等の強さ。

[2] 偏極率

電子や原子核が持つスピンの向きが外部磁場に対してどれだけそろっているかを表す物理量。核スピン偏極率とは核スピンの偏極の割合のこと。核磁気共鳴(Nuclear Magnetic Resonance: NMR)信号の強さは核スピン偏極率に比例するが、今回の実験条件(室温、磁場0.64テスラ)では水素原子核(1H)スピン偏極率は0.002%程度しかなく、信号は非常に弱くなる。核スピン偏極率を高めることでNMR感度が飛躍的に向上するだけでなく、磁気秩序などの新しい物理現象の観測が可能となる。

[3] 光励起三重項電子を用いた動的核偏極(トリプレットDNP)法

レーザー照射などの光励起によって生じる三重項励起状態([5]参照)の電子スピンは、複数のスピンが一つの準位に大きく偏った高いスピン偏極を持つ。このスピン偏極をマイクロ波照射と磁場掃引(じばそういん)によって核スピンへ移すことで、超核偏極状態をつくり出すことができる。

[4] 光ポンピング法、パラ水素誘起偏極法

光ポンピング法は、円偏光レーザーを用いてガス中の原子を偏極させ、それを核スピンに伝達する方法。また、パラ水素誘起偏極法は、溶液中の分子を対象とし、スピン一重項状態のパラ水素を化学反応で取り込むことで、核スピン偏極を誘起する方法。

[5] 三重項励起状態

原子や分子の電子が、外部からの光や電流によって励起された高エネルギーの状態。そのうち、一重項励起状態では全電子のスピンが二つずつ互いに反平行であり、三重項励起状態ではスピンが平行な電子が二つある。

[6] スピン-格子緩和時間(T1)

励起されたスピンが周囲の格子(分子運動や振動)とエネルギーをやり取りし、熱平衡状態に戻るまでの時間を表す。分子振動や回転といった格子の動きは時間的に揺らぐ磁場を生み出し、これがスピンの向きを乱す主な要因となる。そのため、分子振動が大きい高温ではT1は短くなり、剛直で振動の少ない分子構造や低温環境ではT1が長くなる。

[7] ブリッジマン法

単結晶を作製するための代表的な結晶成長法の一つ。原料粉末を"容器"に詰め、炉の中でいったん完全に融解させる。その後、温度勾配のある炉内をゆっくり移動させることで、低温側から順次に固化させる。すると、固化の起点から結晶が成長し、1インチ以上の大型単結晶も育成可能である。今回は、"容器"の形状に工夫をして評価可能な結晶を得ることができた。

[8] 電子スピン共鳴(ESR)

磁場中でエネルギー分裂した電子スピンの共鳴現象を利用した測定法。光励起三重項励起状態([5]参照)電子スピンの場合、ESRスペクトルから分子配向やスピン偏極率を解析することができる。ESRはElectron Spin Resonanceの略。

[9] ラジカル

不対電子を持つ化学種の総称。通常、電子は二つずつ対になって存在し、安定な結合を形成する。熱や光により電子が励起されることによって不対電子ができ、ラジカルが発生する。

共同研究グループ

理化学研究所 開拓研究所 上坂スピン・アイソスピン研究室

研究員 立石健一郎 (タテイシ・ケンイチロウ)

(仁科加速器科学研究センター 核反応研究部 研究員)

主任研究員 上坂友洋 (ウエサカ・トモヒロ)

(仁科加速器科学研究センター 核反応研究部 部長、

埼玉大学 大学院理工学研究科 連携教授)

埼玉大学 大学院理工学研究科

大学院生(研究当時) 大塚脩司 (オオツカ・シュウジ)

東京大学 大学院工学系研究科 附属ナノシステム集積センター

特任准教授 黒澤俊介 (クロサワ・シュンスケ)

(大阪大学レーザー科学研究所 招へい教授、

東北大学 ニュートリノ科学研究センター 客員准教授)

東北大学 ニュートリノ科学研究センター

学術研究員 山路晃広 (ヤマジ・アキヒロ)

研究支援

本研究は、理化学研究所科技ハブ産連本部(RCSTI)、理化学研究所TRIP事業本部(基礎量子科学研究プログラム)、東北大学金属材料研究所GIMRTプログラム「重水素化ペンタセンをドープしたピセン単結晶を用いた室温偏極標的の開発(研究代表者:立石健一郎、202208-RDKYA-0090、202305-RDKGE-0095)」により実施し、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業基盤研究(C)「トリプレット動的核偏極法の溶液試料への適用とMRIリアルタイムイメージングへの展開(研究代表者:立石健一郎、JP24K08471)」、同基盤研究(S)「三核子系散乱による核子間三体力の完成(研究代表者:関口仁子、JP20H05636)」、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業ERATO「関口三体核力プロジェクト(研究代表者:関口仁子、JPMJER2304)」の助成により実施されました。

発表者

<発表者> ※研究内容については発表者にお問い合わせください。

理化学研究所 開拓研究所 上坂スピン・アイソスピン研究室

研究員 立石健一郎 (タテイシ・ケンイチロウ)

(仁科加速器科学研究センター 核反応研究部 研究員)

主任研究員 上坂友洋 (ウエサカ・トモヒロ)

(仁科加速器科学研究センター 核反応研究部 部長、

埼玉大学 大学院理工学研究科 連携教授)

埼玉大学 大学院理工学研究科

大学院生(研究当時) 大塚脩司 (オオツカ・シュウジ)

東京大学 大学院工学系研究科 附属ナノシステム集積センター

特任准教授 黒澤俊介 (クロサワ・シュンスケ)

(東北大学 ニュートリノ科学研究センター 客員准教授)

東北大学 ニュートリノ科学研究センター

学術研究員 山路晃広 (ヤマジ・アキヒロ)

プレスリリース本文:PDFファイル

Chemical Physics Letters:https://doi.org/10.1016/j.cplett.2025.142606

おすすめ記事

本件に関連する記事はこちら

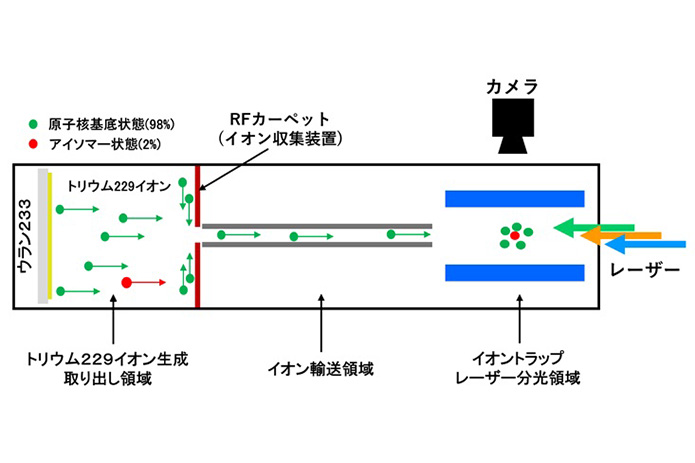

「原子核時計」の実現に前進 -トリウム229の超低エネルギー原子核励起状態の寿命を決定-

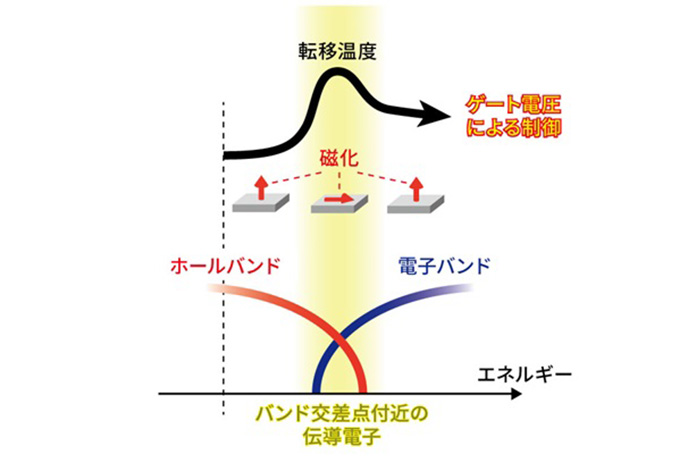

磁性半金属の特異な磁性をゲート電圧で変調することに成功 ―スピントロニクスへの応用展開に期待―